プロダクトオタクとパソコンオタクの出会い

―まずはおふたりの出会いから教えてください

米津雄介さん(以下、米津):2005年に東京造形大学を卒業して、もう12年目になります。僕らが大学に入るころは、デザイナーがやたら華やかな時代だったので、僕はただただプロダクトデザイナーに憧れて大学を志望しました。『AXIS』のようなデザイン雑誌に「俺もいつかこんな風に載りたい!」なんてことを思っていましたね。昔からモノに対するこだわりが強いほうだったので、デザイン学科のプロダクトデザインコースを専攻しました。木村とは入学式後の親睦会で初めて会って、そこからほとんど毎日を一緒に過ごしていましたね(笑)。

米津雄介(THE株式会社 代表取締役社長)

経営者/プロダクトマネージャー。東京造形大学卒業後、プラス株式会社にて、文房具の商品開発とマーケティングに従事。2012年にプロダクトマネージャーとしてTHE株式会社に参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。2015年3月に代表取締役社長に就任。London International Awards 2015、D&AD Awards 2016など受賞多数。共著に『デザインの誤解』(祥伝社)

東京丸の内JPタワー(旧東京中央郵便局)内の商業施設「KITTE」4FにあるTHEの直営店「THE SHOP」

木村浩康さん(以下、木村):僕の志望動機はもっと不純(笑)。プロダクトデザインコースを選んだのは、グラフィックデザインコースよりも入試の倍率が低いという理由からでした。プロダクトに特別なこだわりはなかったんですが、米津が本当にプロダクトが大好きだったので、かなり影響を受けましたね。いま、バイクに乗っているのも米津の影響です。「プロダクトとしてこんなに楽しいものがあるのか!」って大きな衝撃を受けてのめり込みました。

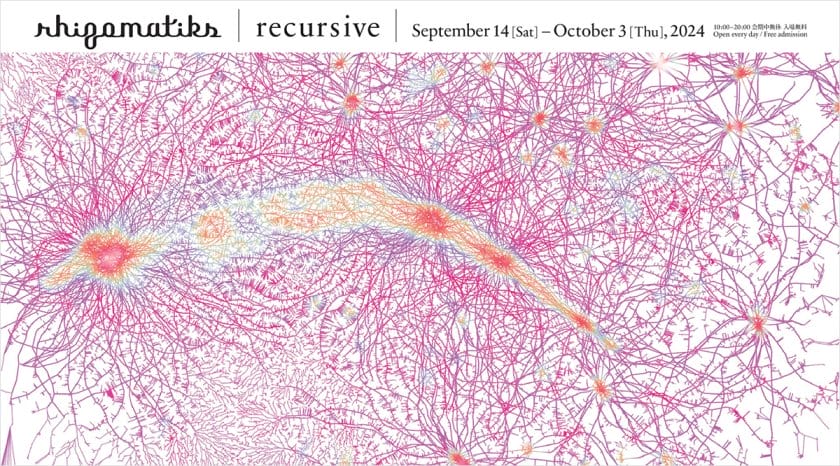

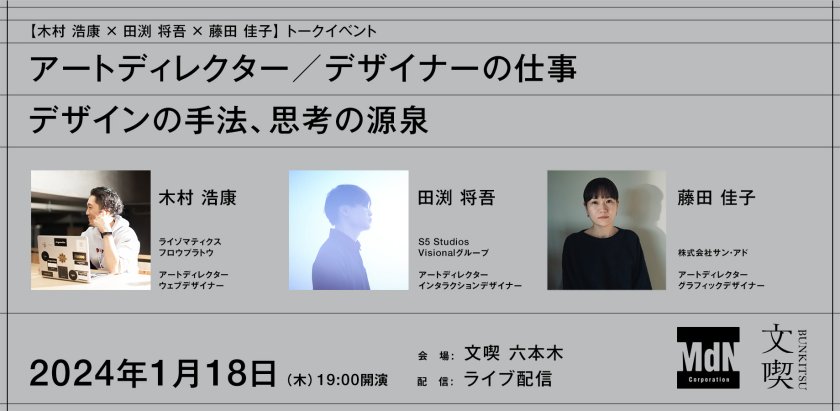

木村浩康(株式会社ライゾマティクス/Rhizomatiks Design)

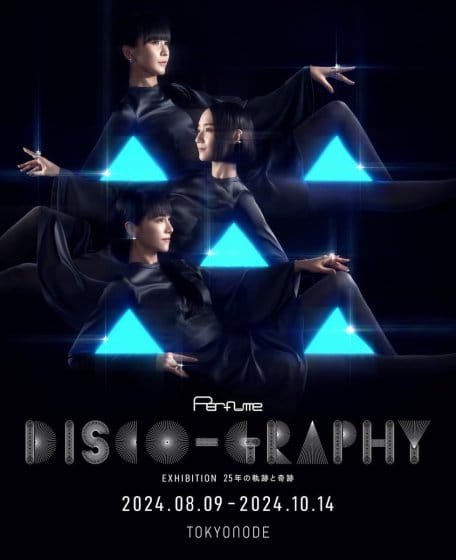

アートディレクター/インターフェイス・デザイナー。東京造形大学卒業後、Webプロダクションを経てライゾマティクスに入社。最近の主な仕事にggg『グラフィックデザインの死角展』、『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』Blu-ray DVDパッケージデザイン、田中泯ソロ公演 『俺ノカラダニ道ハイラナイ』ポスタービジュアル制作、経済産業省『PHOTO METI PROJECT』など。文化庁メディア芸術祭最優秀賞、カンヌ国際広告賞、など多数受賞

木村さんがアートディレクションを手がけた「WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT」のパッケージ

米津:逆に僕は木村のパソコンオタクっぷりに驚きました。入学して「Power Mac G4」を親に借金して買ったはいいけど、僕は使い方が全然わからなかったんです。一方で木村は秋葉原でパーツを自分で買ってきてパソコンを組んでいて。でも3日に1回は壊れるから、家に行くとだいたいいつもパソコンを直していたけれど。

僕たちは、プロダクトにこだわらないプロダクトデザインコースの学生

―学生時代に印象に残っている先生はいらっしゃいますか?

米津:やっぱり、益田文和先生でしょうね。先日退任されたんですが、僕らが1年のときからずっとお世話になった先生です。

木村:そういえば、覚えてる? 益田先生の最初の授業で、黒板に……

米津:セクシー?

木村:言うなよ~!黒板にゆっくり「S」「E」「X」……「Y」って書き出して。「デザイナーは常にセクシーでなくちゃいけない」って言ってたよね。

米津:そうそう!なんだ、このおっさんは?って正直思った(笑)。しかも、デザインを学ぶ学校なのに、益田先生は「形」をつくるようないわゆるプロダクトデザインを教えてくれなくて。「モノなんてつくってどうすんの?」なんて言う先生だったんです。だから僕らも含めて、教わる学生たちもそのインパクトにすごく影響を受けて、ある意味どんどんユニークになっていって。ある授業でイスをつくっていたクラスの女の子に「あなたたちがつくるイスよりかっこいいイス、世の中にいっぱいあるよ。そんなものつくるよりも、もっと解決すべき問題があるんじゃない?」と仰っていて。これは感銘を受けました。

木村:つまり、僕らはプロダクトデザインを学んでいる学生ではあるけれど、プロダクトにこだわる必要がどれだけあるのかってことを考えさせられたわけです。益田先生もよく、「プロダクトデザインに固執するな」「デザインで食っていかなくてもいい」などとよく話されていました。それだけ柔軟性のある考え方をもっている先生だったので、「そうか、じゃあ好きなことを探そう!」という気持ちにさせてくれましたね。

―デザイナーを志して入学してきた学生には衝撃的ですけど、すごく良い先生との出会いだったんですね。そのほかに印象に残っているできごことはありますか?

木村:2004年の「東京スタイル・イン・ストックホルム」のイベントは刺激的だったよね。日本のアートやデザイン、アニメや音楽などのカルチャーが、スウェーデンのストックホルムに大集結するイベントで、期間中ストックホルムが日本一色になっていたんです。

米津:僕らやほかの学生と益田先生が一緒に参加したのは、4年生の夏でした。益田先生は、当時日本にはまだ定着していなかった「サステナブル(持続可能な)」という言葉を提唱されていて、東京造形大学にも「サステナブルデザイン」という専攻領域を立ち上げようと奔走されていたころでした。

木村:なので、作品のテーマは「日本とストックホルムのサステナブル」。ストックホルムで撮影した写真と日本のエコやサステナブルを写した写真を照らし合わせて、2国間の共通点や違うところを比べた映像を繰り返し流すというコンテンツを発表しました。

米津:準備とイベントの期間は2週間くらいだったけど、その後はひたすら遊んでいましたね。デンマークに行って、またストックホルムに戻ってきて。

木村:ユースホステルも同じ部屋だったし、自由行動のときもふたりで買い物に行きました。俺ら、どんだけ一緒にいたんだか!

米津:日本にまだ参入してなかったH&Mでセールしていたときは感動ものでしたね。だって、70%OFFとかになっていて。店舗を見かけるたびにシャツとか買って(笑)。

最初の選択を突き詰める必要のない自由さが、この大学にはある

―4年間ずっと一緒に学生生活を過ごされたんですね!ほかの仲間もおもしろい人が多かったんですか?

米津:木村もそうだけど一風変わった学生が多かったですね。大学4年間ずっとマンガを描いてたやつもいたし。それを益田先生に見せたら「これ、いいね。おもしろいよ」って言ってもらってたりして。何を専攻しているコースなのかわからなくなるときがあったけど、逆に言えば、専攻にとらわれない自由さや多様性のあるところが、東京造形大学の良さでもありました。

木村:そうそう。その専攻に染まってしまうのではなく、おのおのが自由に独自性を切り拓いていく姿勢が自然と身についていったよね。それに、各専攻が短冊みたくきっぱりと分けられているんじゃなくて、専攻領域をまたいで横断的に学べるカリキュラムも東京造形大学らしかった。

米津:他専攻の授業をとれるから、学科の違う学生同士のつながりを強めるきっかけにもなったし、何よりも将来の選択肢の幅を広げてくれた、この大学ならではのカリキュラムだったと思います。僕は、デザインマネジメントという授業をとっていたけど、現在の仕事にこの授業がすごく影響していると思います。あと、写真の授業もとっていてこれも意外と役に立っています。

木村:そんな意識の高い授業を(笑)!

米津:卒業後にみんながプロダクトデザインに関わっているかといったら全然そうではなくて、バラバラの職業に就いているのもおもしろいですね。中には写真家をやっていて、けっこう人気がある同級生もいたりするんです。デザイナーばかりだと、卒業後のつながりはパーソナルなものになりがちなんですが、職業が違うとチームとして仕事での接点が生まれやすい。最初に選んだ方向とは違う道へと進んでいるのも、東京造形大学の卒業生の特長かもしれないですね。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)