空間づくりをおこなう株式会社丹青社の研究開発・実証拠点『港南ラボ マークスリー[Mk_3]』で2025年11月に開催された「超文化祭 2025」。空間体験の価値を最大化・最適化する同社の専門チーム・CMIセンターが主催し、空間×最先端のテクノロジーによる新たな体験コンテンツを発信する催しです。

「超文化祭 2025」での体験の様子

同イベントの中心を担うのは、CMIセンターの若手社員たち。彼らが企画・開発・イベント開催まで1年をかけて取り組む背景には、同センターの研究活動を加速化させるためのさまざまな狙いがありました。

本記事では「超文化祭 2025」のレポートとともに、同プロジェクトの立ち上げと推進を担う内田卓哉さん・石田裕美さん、またコンテンツ制作を担った坂尾南帆さん・木下裕司さんにお話をうかがいました。

試行錯誤を繰り返し、「空間の可能性」を追求する

――はじめに、丹青社のCMIセンターとはどのようなチームなのでしょうか?

内田卓哉さん(以下、内田):CMIセンターは丹青社の空間づくりにおける空間体験の価値を最大化・最適化するために、2017年に発足した部署です。R&Dやアライアンス促進といった「インキュベーション」と、丹青社が長年培ってきた企画・設計・制作などの「クリエイション」を両輪で回すことで、空間に新しい価値を実装し、イノベーションを生み出すことを目指しています。

現在は60人以上のメンバーが在籍しており、年齢も職種も多種多様。聴覚障がいのある社員も多く活躍していることも特徴です。

内田卓哉 株式会社丹青社 CMIセンター 空間メディアマーケティング部部長/チーフプロデューサー。1999年入社。幅広い分野の空間づくりに従事し、現在はCMIセンターに所属。ブランディングとマーケティングの目線で新たな売り物づくりやアライアンス活動を牽引。自主実践プロジェクトでは統括責任者として活動を推進

――そんなCMIセンターが「超文化祭」をはじめた経緯を教えてください。

内田:ことの発端は、4年前にはじめた「自主実践プロジェクト」という活動です。CMIセンターが掲げるビジョンである「空想力豊かな世界をつくる。」の実現に向かって、若手メンバーが主体的に手を動かしてものをつくるための機会を設けようという思いからスタートしました。

「空間をデジタルで変容させる実験・実証」「アライアンスの加速的推進と開拓」「社内人材育成・強化」の3つをプロジェクトの柱として定め、年間の活動成果を発表する場としてはじめたのが「超文化祭」です。自らの手でマーケットに新しい「体験価値」を提案するプロセスすべてを進化の糧にすべく、人材育成・共創/協業・技術向上・シーズ抽出といった側面からプロジェクトを推進しています。

石田裕美さん(以下、石田):複数のチームで年間を通じて自主実践プロジェクトを進め、その成果を社内外に発信することでCMIセンターのPRやシーズ抽出に繋げることが「超文化祭」の目的です。2023年に初開催し、今回が3度目ですね。

石田裕美 株式会社丹青社 CMIセンター 空間メディアプロデュース統括部 演出デザイン部シニアプランニングディレクター。2006年入社。展示プランナーとして企業ミュージアムや人気漫画『ONE PIECE』の展覧会等を担当。2021年CMIセンター異動後、自主実践プロジェクトを立ち上げプロジェクトリーダーとして活動を推進

石田:若手を中心とした「自主実践プロジェクト」ということで、できる限り若いメンバーの自主性に委ねることを大切にしています。とはいえ、プロジェクト発足からいきなりすべて若手メンバーに任せられたかというとそうはいかず、1年目は私と内田を中心としたベテランメンバーがテーマ設定や推進をサポートしながら進めました。

それでも、当初からつくるもののアイデアや中身はすべて若手に任せていましたね。あくまで「こういう機材があるから試してみたら?」「こんな協力会社さんがいるから相談してみたら?」といったガイド役に徹するようにしています。

内田:「超文化祭」の初開催から3年目にして、若手メンバーから自主的に手が挙がるようになり、そうしたやる気のある若手にリーダーを任せられるようになりました。これは継続してきた成果だと思いますね。

開催3年目にして花を咲かせた「超文化祭」。今年のテーマは「BLOOM」に

内田:まずは自分たちで手を動かす、できないことは先輩やまわりのメンバーに相談する、それでもわからなければ外部の共創パートナーにも頼りながら解決していく。このスタンスは当初から変わっていませんが、回を重ねるにつれて自分たちにできることが明らかに増えていて。若手が社内外の先輩から技術や知識を受け継いでいっている様子からも、プロジェクトの柱の一つである「社内人材育成・強化」につながっていると思います。

石田:「超文化祭」の運営面でも、前年度の改善点を踏まえて年々アップデートを重ねています。大きな点で言うと、今年はイベントに参加いただいた後のアフターミーティングの場を用意したこと。イベントを体験した後のコミュニケーションの場として活用してもらい、お客さまにイベントの感想をうかがったり、コンテンツの内容で仕事に活かせそうなものはないかなど、ヒアリングを通して具体的なフィードバックをたくさんいただくことができました。

――これまでに「超文化祭」で発表したコンテンツが仕事につながった事例もあるのでしょうか?

石田:はい。1年目に発表したコンテンツについていまだにお問い合わせをいただいたり、実際に採用されたコンテンツもあります。

内田:例えば、ARを用いて道案内をするオリジナルアプリを開発し、超文化祭で発表したことがありましたが、実際に体験いただいたお客さまから自分たちの施設で活用したいというお話をいただき、企画から参画したこともありました。

超指向性スピーカーにXRコンテンツ、多彩なテクノロジーを体験コンテンツに

――それでは、今年の「超文化祭 2025」で発表したコンテンツについて教えてください

内田:今回は順路を設定してコンテンツを体験していただく導線設計にしており、最初に体験いただくのが超指向性スピーカーを使用した『聴こえま寿司』です。アイデアの特徴は、特定の範囲にのみ音を届けるために使われる超指向性スピーカーの用途を逆転させていること。

複数台の超指向性スピーカーを同時に使用し、空間から「お寿司が注文される音声」を探し、そのお寿司を正しく運べた回数とスコアを競うゲーム型のコンテンツに仕上げています。空間から音を探し当てる“聴覚探索” という独自の体験を生み出すことを狙い、開発しました。

キャラクターの口の中にある3台のスピーカーからは「マグロが食べたい」などの音声が。参加者はその注文内容を聞き取り、寿司を客のところへ運ぶ。スピーカーの正面から少しでも位置がずれると音が聞こえにくくなり、スピーカーの性能を体感できる

4~5人でチームを組み、リレー形式で寿司を提供していく。正しく寿司を運ぶと得点がもらえ、その合計点を競う

衣装や空間デザインにもこだわり、ユニークな寿司屋の世界観を演出/写真提供:ライツ撮影事務所(RINO KOJIMA)

石田:次に体験いただくのが『YU-MO SPORTS -YUBILIMPICS 2025-』。聴覚障がいのあるメンバーが中心となって開発し、「超文化祭 2023」で初披露した聴覚障がい者の日常を疑似体験できるダイバーシティコンテンツ『YU-MO』をアップデートしたコンテンツです。今回は「東京2025デフリンピック」の開催に合わせて、3つの競技でハイスコアを目指すスポーツコンテンツに仕上がりました。

画面上に指示される指文字をプレーヤーが再現すると得点が入るゲーム形式で、3つのミニゲームをクリアして得点を競う。普段から指文字を使い慣れていない人も楽しめて、学びにもつながる

内田:『YU-MO SPORTS -YUBILIMPICS 2025-』に関しては、筑波技術大学で指文字AIを研究している学生さんと協業する形でつくり上げています。彼自身も聴覚障がいの当事者であり、コンテンツを継続してアップデートし続けることで新しい関係の広がりが生まれていると感じます。

また、『YU-MO』チームのメンバーはもともと、提案用のパースやCGの制作業務を担当する支援スタッフで、お客さまと直接コミュニケーションをとるポジションではありませんでした。「超文化祭」で発表した『YU-MO』を通じて、自分たちのスキルや個性を社内外に知ってもらう機会になったことはとてもよかったのではないかと思います。

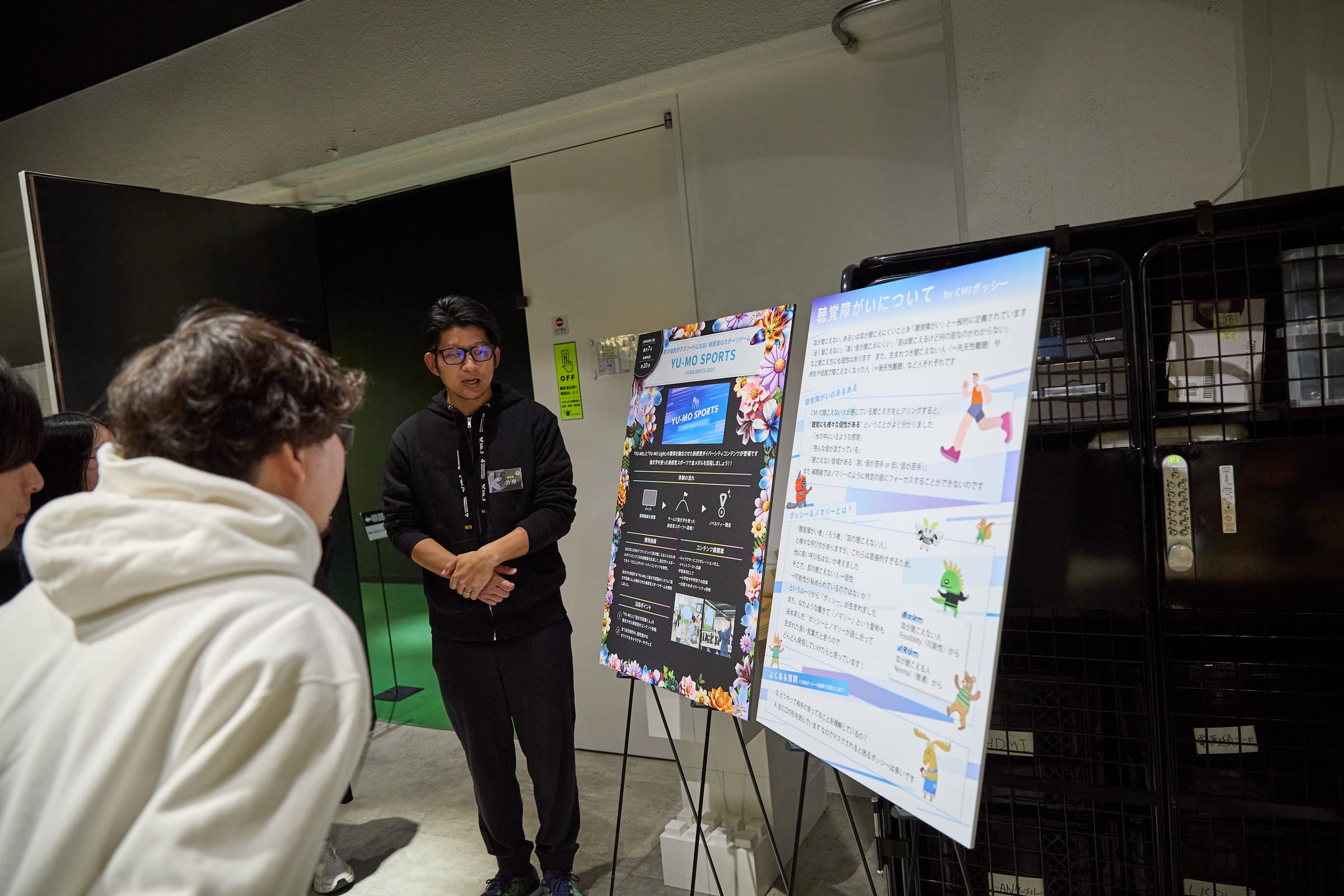

開発メンバー自ら来場者にゲームの説明をおこなう場面も

内田:実際、『YU-MO』はほかの福祉イベントや学校などから声がかかり、出張展示をおこなうといった広がりも見せています。一方で、メンバー自身のCMIセンターでの働き方や活躍の様子を紹介し、障がいのある子どもたちに将来の就職の参考としてもらうようなイベントに招かれるようにもなりました。『YU-MO』の開発をきっかけにダイバーシティ活動が活発化しています。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)