自分以外の相手を感じてつくるのが仕事

――はじめにアーティストになるまでの経緯をお聞きかせください。

美大に2年間通っていましたが、思っていたことと違っていて違和感がありました。在学中に仕事をもらうようになり、仕事に比べると学校は刺激が足りないというかまったく別物なので、学校にいる意味が見出せなくなったことが大きいです。

――すぐに仕事をはじめたということですか?

そうですね。誰かの下に就くということもなく、まずは自分でやってみようと思いました。可愛がってもらっている方や出会った方に声をかけていただいて、最初はクラブのフライヤーやフリーペーパーの表紙を描くことが多かったですね。そこからTシャツをつくったり、コンペに出したり、また違う仕事につながったり、その連続がいまにつながっています。

制作物は個人の作品ではないので、仕事先の方から求められていることに応えていきながら、なおかつ、いままでの先方のイメージと多少違うものを期待されていると思います。ちなみに仕事先の方には、制作過程のラフではなく初回に最終的な形で見ていただくことが多いです。

――では、ご自身の個展に関しては、どういった考えをお持ちですか?

「本当に自分が好きなこと」という言い方をするのであれば、その作品は人に見せなくても満足できるはずなので発表しないと思います。厳密に言い切ることはできないですけれど。逆に仕事は対価を得るので、自分以外の相手を感じてつくるのが仕事です。そこで物が売れたら企業の利益になる。仕事は利益と対価を産むかどうかです。なので、個展は「仕事ではできないことを他人に見てもらう場」という位置づけです。わざわざ時間を割いて足を運んで見に来てもらうので、そういう意味ではプレゼンテーションの場だと思っています。

基本にあるのは「喜んでほしい」

――いままでの作品がシームレスに繋がっている印象です。活動をはじめた頃からカテゴリを意識しない考え方はありましたか?

ありました。以前は自分のしていることを言葉にして人に話せるほど整理はされていませんでした。ただ、どちらかというと作品自体の説明ではなく、なんで自分がそう思うか、なんで好きか嫌いか、そういった感情やなんとなく思っていたことを、仕事をしていくなかで少しずつ言葉にして相手に伝えられるようになりました。

自分が知っている範囲はたかが知れていて、共同作業から初めて知ることが多いですね。相手からの要望によって自分の作風が拡張されていくような感覚です。自分が想像もしていなかった場所に早いスピードで短期間で行けるような。

――規模の大きい展示物から、スニーカーや香水のような手に取れる商品まで制作されてきて、デザイナーとしての視点もお持ちだと思いますが、これまでのキャリアの変遷で表現することへの考え方は変化していますか?

デザイナーやアーティストなどのカテゴリ分けが必要なのかな?と僕は思っています。自分はそういった枠組みで何かを訴えたいわけではありません。ロゴデザインだったりカードだったり絵だったり壁画だったり、自分ができることをして喜んでもらえれば良いなと思っています。もしその思いが成立しているのなら、カテゴリの共通言語を持たない人とコミュニケーションをとることができます。あくまで自分ができることをやっているだけなので、カテゴリ分けを強調してるわけではありません。

SAUCONY Freedom ISO×RYOONO / 2018

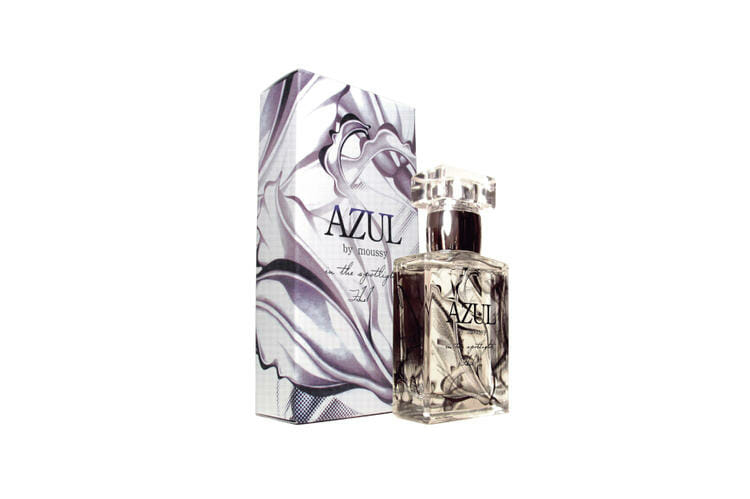

AZUL by moussy _ in the spotlight / 2014

――反対にご自身の作家性で一貫している部分はありますか?

作品の好みは人それぞれあると思いますが、ある一定の人を不快にさせるものではないと思っています。あくまでわざわざ物をつくっているので、楽しかったり、綺麗だったり、魅力的だと思える方向でしか自分で表現していないですね。 違う宗教や違う人種の人が見たとしても不快な感覚にはさせたくない。ただ自分が無知である以上、もしかしたらそういう気持ちにさせてしまうことがあったかもしれないけれど、やはり基本的には喜んでほしいというのが大きいです。

――では、制作中に楽しいと思える瞬間はありますか?

うーん……。楽しいという感覚とは違いますね。制作過程を抜き出して充実を感じるわけでもなく、最初に連絡をいただいてから終わって発表されるまでの一連の流れが全部セットで充実しているという感覚です。制作過程のどこかを抜き出して特に際立った感情があるかというとあまりないですね。まったくないというわけではないんですけれど。

――RYOONOとしてのクライアントワークには、なにか共通項がありますか?

仕事先の方も千差万別なのでこれという部分を抜き出すことは難しいです。基本は喜んでもらうということ。それ以外にないかな。 一番良いのは商品が売れるということですね、僕も嬉しいし。ただ、基本的にはリリース前の段階で良いと言ってもらえることです。だいたい、そうでないと物は売れないと思います。完成物に首をかしげる感じでは……(笑)。なので、自分がつくるもので喜んでもらえることほど嬉しいことはないですからね。ましてや、それで生活できていますから。

――さまざまなクライアントワークをされていますが、特に気に入っている作品などありますか?

それに関してはあまり差異がないんですよ。 別にそれがないわけではないんですけれど、 SABREとコラボレーションしたサングラスがいままでにないほど売れて、3年連続完売したなど嬉しい状況があるんですが、それと香水を比較するのも違うんですよね。ただ自分のことを好きでいてくれる人と一緒に仕事することができて、世の中に受け入れてもらって売れたとなると、僕にとっては大きい仕事になります。

SABRE x Back Channel x RYOONO / 2012

表現の形式はいろいろありますが、ブランドなどの全ての枠組みを抜きにすると、壁画の仕事に関しては人に任せられないので、自分が最後まで手をくだせるということは大きいです。そして印刷や機械に頼る部分がありません。制作過程に関しては、自分が現地に行って最初から最後まですべて描き終えないと帰れない。嘘がつけないし、ごまかせないんです。それと大きな壁は体が丈夫でないと描けないんですよね。想像以上に体力使うので。

SUNTORY MEXICO“Shu”_壁画制作 / 2008

――アラビア語とベトナム語で表記された、Webサイトでの情報発信の仕方が独特ですね。何か思いはあるのですか?

奇をてらったわけでもメッセージがあるわけでもなく、見たことがないことをやりたかったんです。自分のサイトなので、制約も自分で決められる。僕はソーシャルメディアを否定しているわけではなく、恩恵を受けていますが、自分がそれをやることにピンとこないのでやっていません。Webサイトはポートフォリオを持ち歩かずに済む部分もありますね。会わなくても見てもらえるし。

アラビア語とベトナム語で構成された、RYOONOさんのWebサイト

http://ryoonoglobal.com/

あえて日本らしさを取り入れた、日本ならではのコラボレーション

――最近のお仕事として、「NIXON CUSTOM BAR」に提供した、腕時計の裏蓋に刻印するグラフィックについて教えていただけますか?

今回はNIXON TOKYOという枠組みなので、NIXON USAとどういった差別化ができるかという思いがありました。「カスタムすること」が主題で、日本独自の展開でいままでのイメージにはないことができればと思い、日本語を使いました。

最大約3万通りという、ほかにはないカスタマイズバリエーション、オリジナルレーザー刻印、当日中に組み立てから引き渡しまで対応可能のプロジェクト「NIXON CUSTOM BAR」

そこで、歌舞伎で使われる書体が個人的に好みなので、それを元に制作しました。太くて隙間がない由来は、観客の隙がない「大入り」を祈っていることを意味しています。また、ハネが全部内側に入っていて「ハネ入れる」など、そういった吉祥の由来があるので、そういう幸せがくるような書体を選びました。 それと、なぜこの書体が生まれて、どうしてこれが存在し続けているのかに興味があります。そういった太くなった由来などを知るとおもしろいですね。

「NIXON CUSTOM BAR」用にRYOONOさんが提供したグラフィック

――ちなみに時計に対する思い入れはありますか?

NIXONとコラボレーションしているから言うわけではありませんが、元々NIXON(の時計)が好きだったんです(笑)。高級ブランドではピンとこない、おもちゃのような腕時計をつけたくない、そう思っていたところでオールゴールドカラーの腕時計が出て、一般的な時計のブランドの見え方と違って魅力を感じました。10年ぐらい前の話です。

――では10年越しで仕事ができたということなんですね。

それはすごい嬉しいことです。そんなことも思わずに、ずっとNIXONの時計をつけていたんですけれどね(笑)。

――文字盤の裏側にさりげなく主張のあるデザインが施されているのがいいですね。では、今後やってみたいことはありますか?

いままでにやったことがないことです。それと、やってきたこともやりたいですね(笑)。表現するということは、何か一部分を抜き出して成立するものではないと思っています。自分ができることや興味を持てることを増やしていくために、日々生活していく。仕事が生活の一部なので、自分なりの生活のなかで表現ができたらと思っています。仕事をはじめた頃は考えていませんでしたが、いま大事にしていることです。

RYOONO

2000年フリーランスとして活動を開始。アパレルショップ、クラブ、ヘアーサロン、飲食店など商業施設内へのウォールペイント、パッケージデザイン、テキスタイルデザインやグラフィックなどを手がける。数多くのファッションブランドや企業とのコラボレーションを行うなど、その活動範囲は多岐に渡る。最近では、東急百貨店の新ショッピングバックのリニューアルデザイン、アパレルブランド『Back Channel』の2018AWカタログアートディレクション、山形県南陽市発のナチュラルワインメーカー『GRAPE REPUBLIC』のエチケットを手がける (2017~)

取材・文:高岡謙太郎

カリフォルニア発のアクセサリーブランド「NIXON」の3つのアイコンモデルをベースに、ケース、ダイヤル、ベルトを、さまざまな色や素材から好みに合わせて時計をカスタマイズできるプロジェクト「NIXON CUSTOM BAR」4日間限定で開催。

開催場所:BEAMS 新宿(東京都新宿区3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F)

開催期間:2018年7月13日(金)~7月16日(月・祝)

https://www.beams.co.jp/news/1003/

https://www.nixontokyojapan.com/custombar

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)