カッティングシート®の表現は面的から線的へ

僕は2020年の東京オリンピックに向けて、カッティングシートが使われる場面はますます増えていくと思います。戦後70年間、日本は国土を工場のように使ってきました。高度成長を背に、際限のない消費主義を突っ走ってきた側面もあります。しかし、これからの世の中はハンドルを切ったように観光産業にシフトしていくでしょう。そこで日本の素敵なところを観てもらうには環境のデザインも進化を迫られるはずです。

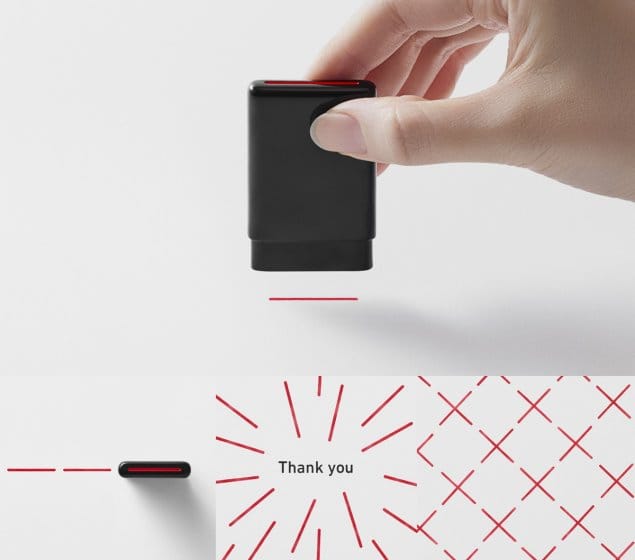

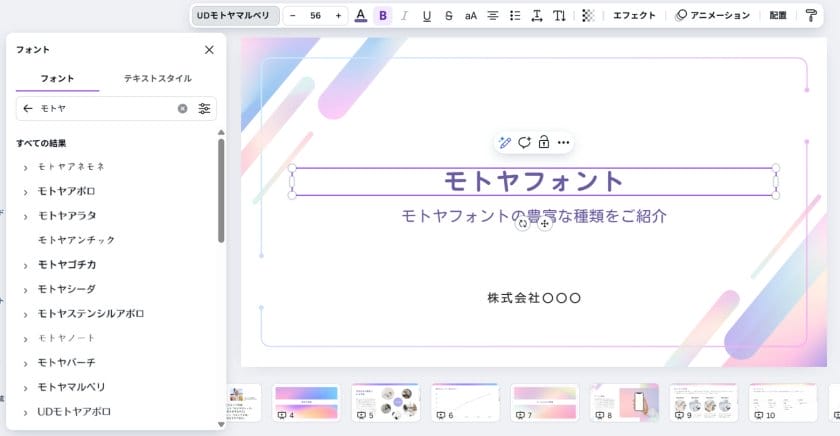

「CSデザイン賞」を見ていると明白ですが、ここ10年ぐらいでカッティングシートを上手に使うデザイナーがすごく増えました。カラフルな面白い造形を外壁に貼るという話ではなく、空間全体の色調に配慮しながら、緻密にデザインした作品が増えています。これは環境や目的に応じてカッティングシートを使いこなすデザイナーが増えたということ。最近はカッティング加工の技術も進化したおかげで、カッティングシートの微細な切り分けも可能になりました。そのため以前ならシルクスクリーンやインクジェットプリンタで印刷していたものも、カッティングシートで表現するケースが増えています。従来からある面での表現だけでなく、線での表現が増えたわけです。

ちなみに都市が成熟すると、環境の色は落ち着いていく傾向にあるように思います。たとえばロンドンやパリ。そういった都市空間で大きなピンクの色面を目にすることは滅多にありません。それにも関連しますがカッティングシートを用いる上で最も注意すべきことのひとつが「色の公害を生まないこと」です。使用できる色に制限がないからと、好きな色を好きに使っていては、素晴らしい空間すらも台無しにしかねません。しっかりと用途を見据えて適切にデザインしてほしいと思います。

「空間をデリケートにデザインしてほしい」というメッセージ

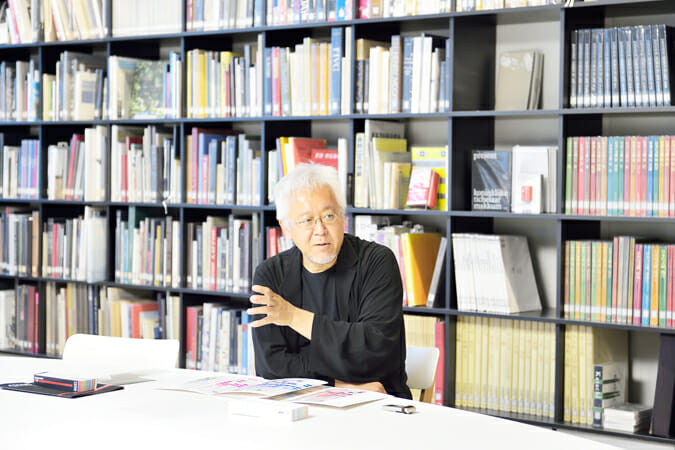

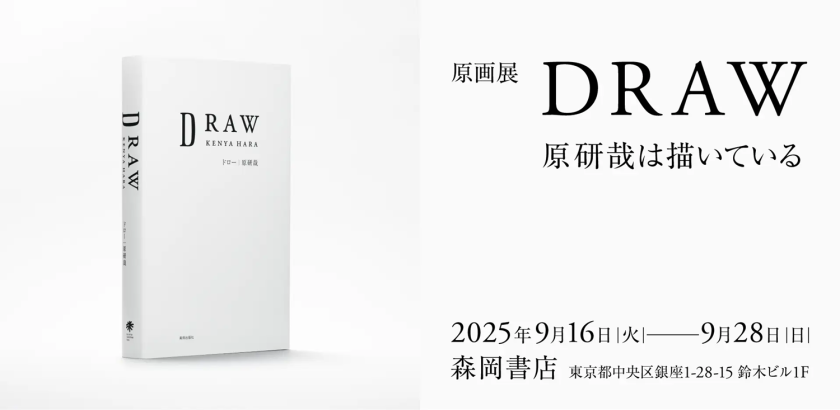

僕自身も空間のサインをデザインするときにカッティングシートを使いますが、あまり色は使いません。ほとんどは白か黒です。それはミニマルなデザインを心がけているからであって、「白が好き」という話ではありません。僕が本をデザインするときも考え方は同様で、すでに紙自体に色があるので余計な色をつけなくても成立するからです。表紙、カバー、帯、見返し、本文、トビラなど、本の各部位に紙を指定し、その組み合わせで一冊を形にする。そこでの試行錯誤は思いのほか大変です。少しの組み合わせの違いで全体の雰囲気はガラッと変わりますからね。

空間の色調に合わせやすい白のバリエーションである「セレクテッドホワイト」(左上)が新たに追加された。再編されたのは、白から黒の無彩色である「ニュートラルグレースケール」(右上)、低彩度の「グレイッシュトーン」と「ペールトーン」(下)

そんな風に白を見極めていく作業は、微細な質を見極めていくこと。僕はそう考えています。今回のカッティングシートで白をはじめペールトーンやグレイッシュなトーンを増やしたことも、言うなれば「もっとデリケートに色を選ぶことで、もっとデリケートに空間をデザインしてください」というメッセージ。だってカッティングシートに、ひとつの白とひとつの黒しかなかったら「なんて野蛮な国なんだ」という話になりませんか? 白にも多彩な白がある。それを前提とした環境色材を持っている国。「日本は色についても成熟している」と思われたいじゃないですか。

一人前のデザイナーになるには、いろんな印刷、いろんな色の現象、いろんな色素材を理解しなければなりません。カッティングシートにだって習熟しているべきでしょう。かつて田中一光さんが選ばれた100色を含む既存の165色に今回の48色が追加されたことで、この色素材を活用する環境はさらなる進化を遂げました。これを土台にすることで日本における環境のデザインが、ますます成熟していくことを願っています。

インタビュー:立古和智(株式会社フリッジ)、撮影:里永愛

株式会社中川ケミカル

http://www.nakagawa.co.jp/

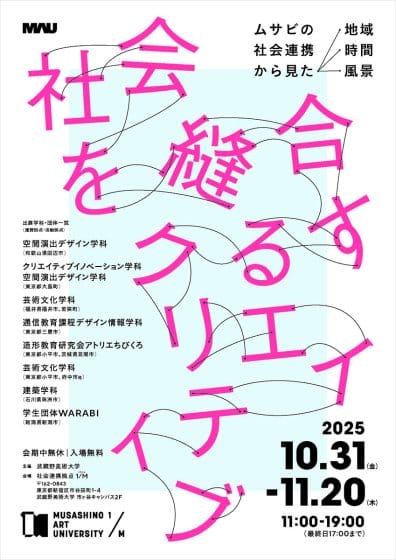

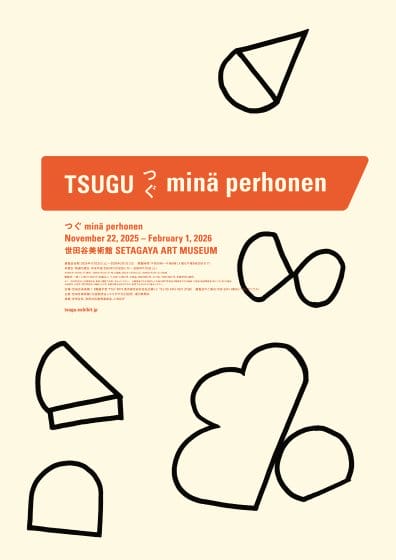

カッティングシート®レギュラーシリーズに、白のバリエーション、豊かな階調のグレースケール、低彩度のペールトーンなど、空間で使いやすい48色が新たに加わった。この新色にフォーカスし、 CSデザインセンターを期間ごとにカフェ、オフィス、キッズスペース、3つの空間に着せ替える企画展が開催中。

空間デザイン:イガラシデザインスタジオ

照明デザイン:ワイ・ツー・ライティングデザイン

【開催期間】

1st CAFE | 2015年8月27日(木)~2015年10月30日(金)

2nd OFFICE | 2015年11月16日(月)~2016年1月15日(金)

3rd KIDS SPACE | 2016年2月1日(月)~2016年4月28日(木)

【会場】

株式会社中川ケミカル CSデザインセンター

東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル3F

http://www.nakagawa.co.jp/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)