思い思いの表現を都市のサイネージに

――クリエイターズ・ワークショップにはどんな方々が参加されたのですか?

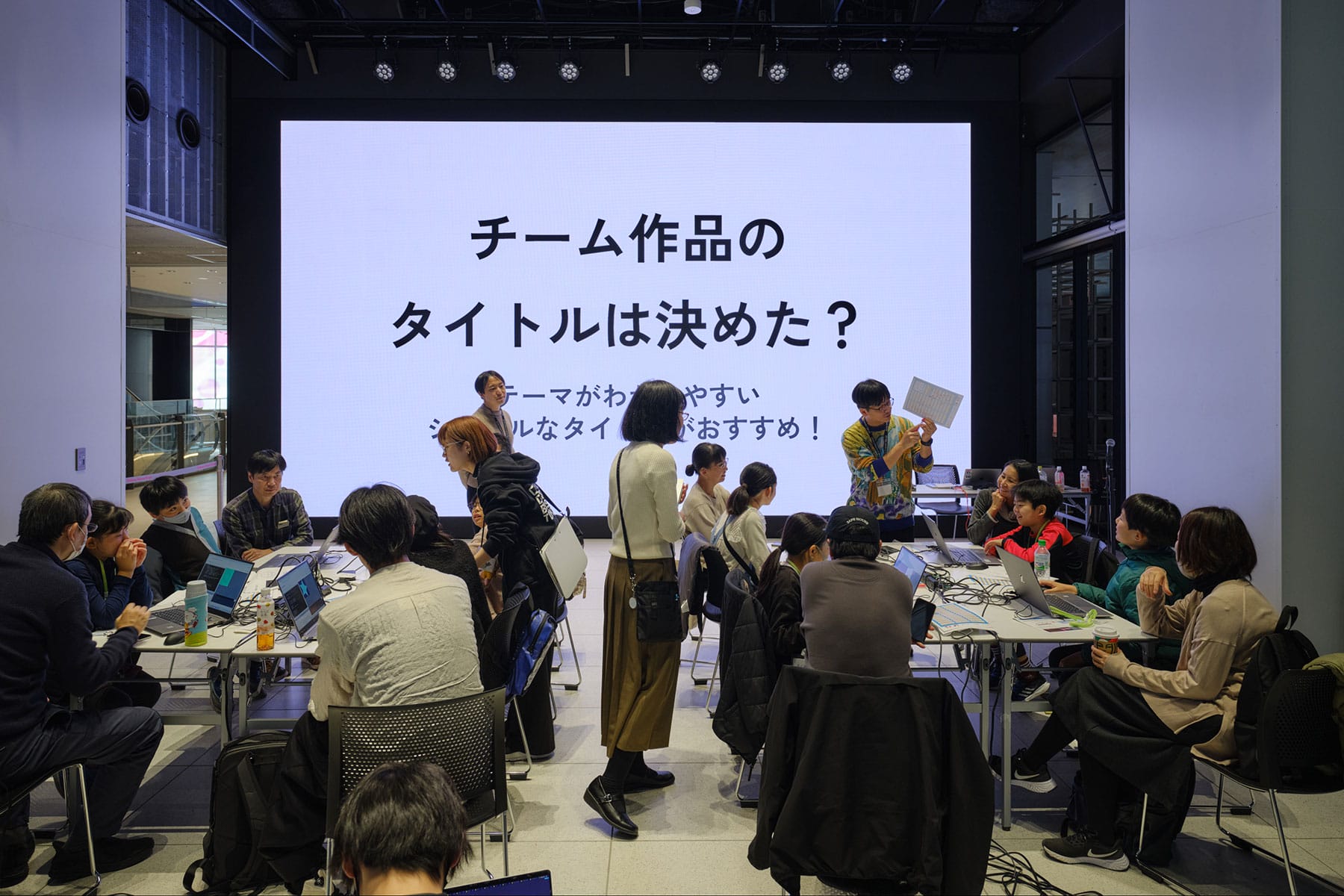

廣田:18名の方が参加されましたが、CCBTのキャンプに参加していた方、デザインエンジニアとして活躍されている方、学生さんなど幅広かったです。自分の作品を街中の大きなサイネージで提示する機会はなかなかないので、応募も多く、抽選になりました。

アンケートでまた参加したいかどうか尋ねたところ、100%がまた参加したいという回答でしたね。年齢層も20〜60代の方までいましたが、全体的にはものづくりをされている人が多かったように思います。

クリエイターズ・ワークショップ参加者のみなさんと講師たち

廣田:だからこそシステムの話や、INTER-SQUAREがどんな構想でつくられたかなどはみなさん興味深く聞いていましたし、シミュレーターにも感動していました。構想して計画する有國さんのような立場の人から、最終的にものづくりをする人まで、みんなが集まる機会がもてたのは本当によかったと思っています。

――制作物がそのような形で表に出て、参加者のみなさんの達成感も大きかったのではないでしょうか。

有國:そう思います。いろいろな縛りを取っ払って大型のサイネージに自由に作品を表現するってチャレンジングなことだし、僕たちもやっていてすごくおもしろかったです。普通は、作品をつくってすぐに公共の場に流せないですからね。

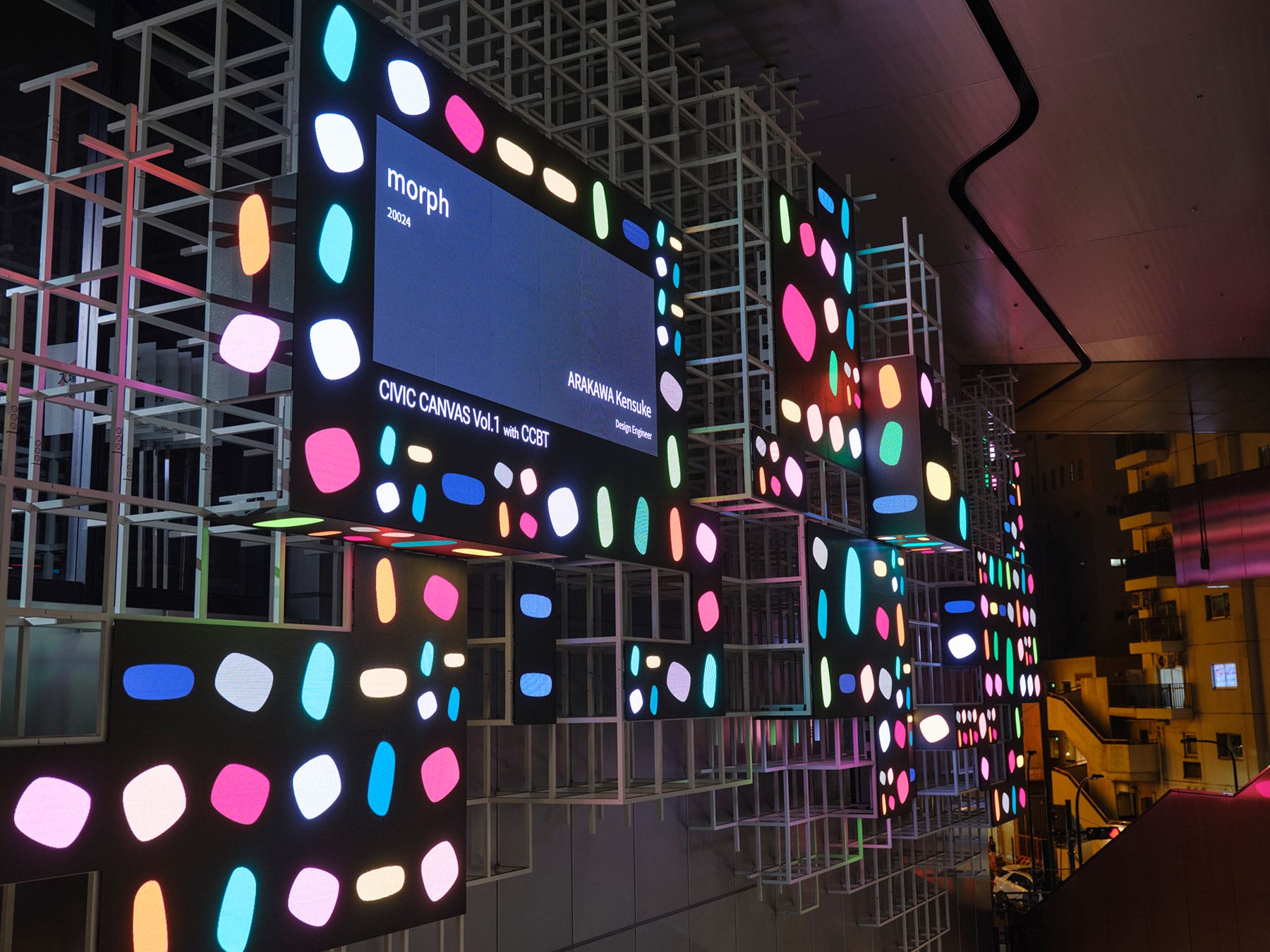

高尾:そうですね。ワークショップの会場からファサードまで近いので、上映開始の10分くらい前まで作業している人もいて(笑)。移動して映像が流れるのをみんなで確認したりしましたよね。INTER-SQUAREのファサード自体もとてもユニークな形状なんです。

特にレールビジョンなどは長さが120mくらいあるのですが、渋谷駅のホームからも見えるし離れた場所からでも見えるので、そういう場所にジェネラティブアートとしてどんな作品を流すか、みなさん結構苦心して考えていました。その分でき上がったものを見て感動しましたし、その感動を共有できたのも特別な時間でしたね。

レールビジョン

生成AIとプログラミングに触れることで感性を育む

――キッズ・ワークショップの方はどのような内容だったのでしょうか。

廣田:こちらは小学4〜6年生を対象に親子参加として、昨年の12月に開催しました。CCBTでは「ワークショップ」として、デジタルテクノロジーを使ったものづくりの基礎を学ぶ「ひらめく☆道場」をレギュラーで実施しています。

CIVIC CANVASでは、この「ひらめく☆道場」の「プログラミング入門」のカリキュラムやノウハウを展開する形で、生成AIとプログラミングを使ってビジュアル表現をつくるワークショップを実施しました。そこで完成した作品をクリエイターズ・ワークショップと同じように、INTER-SQUAREで上映しました。

このときは子どもたちが4グループに分かれて、1グループにつき1人の講師がしっかりつく形でワークショップを進めていきました。生成AIについて学んだあとプログラミングを使って絵を描く、それを最終的に上映するまでが一連の流れだったのですが、講師の一人でエンジニアでもある倉橋真也さんが「ひらめく☆道場」の経験をもとに、とてもしっかりしたプログラムをつくってくれて、親子で熱心に取り組んでいただけました。

キッズ・ワークショップの様子

有國:実はこのワークショップは僕も参加させてもらいました。僕は普段プロジェクトのディレクションやプロデュースを担当しているので、プログラムは描けません。だからこのワークショプではじめて自分で手を動かしてみて感動しました。子どもたちも本当に上手で、なんというか未来を感じましたね。僕がいちばん下手でした(笑)。

これもアンケート結果が100%またやりたいという回答で、熱量がすごかったですね。きっと子どもにとっては大きな場所に絵を描くのと同じような感覚で、自分がつくったものがあんなに大きなビジョンに出るってめちゃくちゃ感動するし、とても楽しい体験だったと思います。

――みなさんどんな作品をつくったのですか?

有國:「桜」や「天の川」など、テーマだけ合わせたんですよね。それでグループごとに作品をつくるのですが、集まったときにどう見えるかなども考えながら、一つの大きな絵を完成させるというものでした。

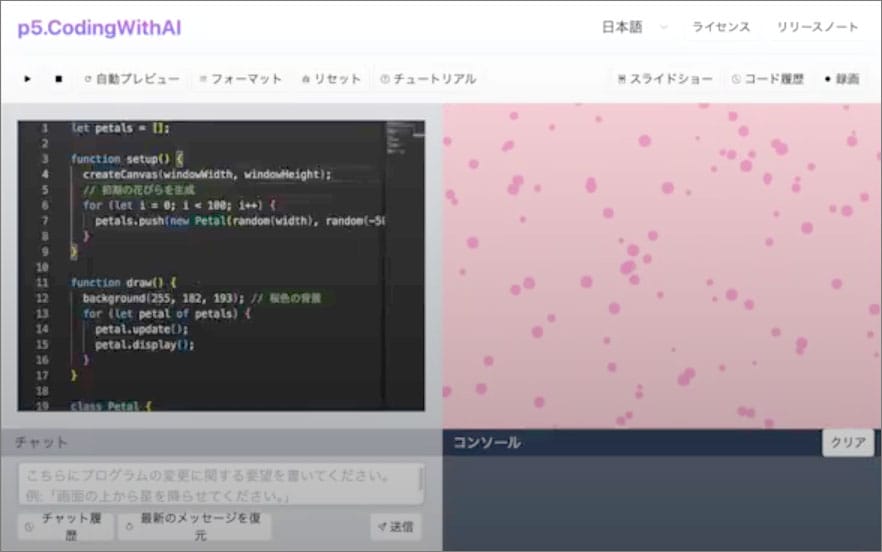

高尾:このワークショップでは、倉橋さんが開発したプログラム「p5.CodingWithAI」が使われています。つくり手がプログラムを描いていくときに、チャット部分にメッセージを入れるとAIがプログラムを描く手助けをしてくれるので、子どもたちでも使いやすい。

例えば「花びらが散って落ちてくるようにしてください」と入れると、AIがそれに沿ったプログラムを描いてくれます。さらに「もっと花びらっぽくしてください」「背景の色を暗くしてください」など、AIとやりとりしながらどんどん絵がつくられていくんです。

倉橋さんが開発したプログラム「p5.CodingWithAI」。左下のチャット欄に「桜の花びらを作成」などと打ち込むと右上の画面で再現してくれる

――なるほど。これは子どもたちにとっておもしろいですよね。このときは未経験のお子さんばかりだったのでしょうか?

廣田:「ひらめく☆道場」はとても人気のあるプログラムで、そこに参加していた子もいましたし、親御さんがクリエイティブ系という子も多かったですね。ちなみに、CCBTのワークショップはテキストベースでの勉強が苦手な子や、手話言語、耳からの情報をたくさん入れるのが苦手といった身体特性をもつお子さんも受講しています。そういったことから、プログラミングをはじめたという方も多いですね。

いまの時代ならではのサイネージの可能性

――今回、Shibuya Sakura Stageという世界中の人が集まる場所でCIVIC CANVASを開催して、ジェネラティブアートと街の親和性を高尾さんは改めてどのように感じていますか?

高尾:自分が子どもだった頃と違い、いまは街中にさまざまなサイネージや情報があふれています。それは自分が関与できないものだと思われるかもしれませんが、CIVIC CANVASのように都市におけるサイネージを一つの公共の場所として捉え、そこに自分たちの創造性が関与していくことで街の見え方がいい方向に変わる。そうなってほしいと今後期待するところですし、都市の中にこういった場ができるのは、いまの時代ならではのおもしろさではないでしょうか。

――今後の課題はどこにあるのでしょうか?

有國:僕としては、都市のビジョンを解放していくことが街の魅力を形づくる原動力になるはずだと思っていますが、やっぱりすぐに結果が出ることではないですよね。続けていくためのマネタイズなど、関わる人が多い分、いろいろな要素が複合的に絡み合っているのも事実です。だからできるだけみんなが幸せになるような仕組みづくりを、バランスを見ながら考えていく必要があると思います。

あとは参加者側のハードルもあるので、いろんな人が参加しやすくなるような仕組みも必要です。それこそまちづくりの観点で、インフラを整えている人たちがこういう表現の意義や、それによって未来がどうつくられていくのか、そんな議論をどんどん呼んでいければいいんだろうなと思います。

――最後に、「今後のシビック・クリエイティブの未来」という視点で思うことについて、聞かせてください。

高尾:今回、CIVIC CANVASの機会をつくれたことは素晴らしいことだと思っていて、今度はそこで出たアイデアや意見を、どう展開して次のステージへと持続させていくかが非常に重要です。そのためにもアワードを含めて財団としてできる活動を、継続して取り組んでやっていきたいと思っています。

有國:僕は普段、都市開発の企画に携わる機会が多いのですが、自分にできるのは表現者がさまざまなアイデアにチャレンジできる舞台づくりだと思っています。だからこそCCBTさんのような開かれた場所ってすごくありがたいですし、こういう場所を通じて多様な人や物事と繋がっていく事が大切だと思います。

廣田:CIVIC CANVASは、人々の創造性を社会に発揮し、都市をより良くしていこうという、CCBTのミッションを体現するようなプログラムだと思います。都市開発においてシステムをデザイン・設計する人、個人による表現を支援する人、そして創作する市民との出会いによって、こうした機会が生まれていくのはとても大事なことだし、今後もそのための一つの結節点にCCBTがなっていければいいですね。

個人的には、ものづくりに関わる人がもっとアクティブに提案できる状況があり、そういう人たちが社会基盤に関わることでよりよい社会や未来へのアクションが生まれたり、表現のあり方がもっとおもしろくなる気がしています。

https://ccbt.rekibun.or.jp/events/ccbtx-shibuyafashionweek2025spring-civiccanvas

開催日時:2025年3月13日(木)~3月23日(日)[11日間]7:30~23:30

会場:INTER-SQUARE (Shibuya Sakura Stage内) (東京都渋谷区桜丘町1番1号ほか)

主催:東京都、シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT](公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京)、渋谷ファッションウィーク実行委員会

■シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

https://ccbt.rekibun.or.jp/

東京都渋谷区宇田川町3-1 渋谷東武ホテル地下2階

文:開洋美 取材・編集:石田織座(JDN)写真提供:株式会社フロウプラトウ/シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![アートとテクノロジーの活動拠点「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]」が原宿に移転、リニューアルオープン](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/CCBT-2-840x472.jpg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)