渋谷・桜丘エリアの複合施設「Shibuya Sakura Stage」内のサイネージシステム「INTER-SQUARE」を、クリエイターや市民による創作・発表(=シビック・クリエイティブ)の機会としてひらくプログラム「CIVIC CANVAS」の再上映が、2025年3月23日まで「SHIBUYA FASHION WEEK 2025 Spring」の一環としておこなわれている。

今回の再上映は、2024年にシビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]で企画された、クリエイター向けと小学生を対象にした2つのワークショップから誕生したものだ。

今回、CIVIC CANVASを企画したCCBTの廣田ふみさん、ジェネラティブアート振興財団の高尾俊介さん、フロウプラトウの有國恵介さんに、プログラム開催までの経緯や取り組みの意義などをうかがった。

アートやテクノロジーを市民に開く

――昨年開催されたCIVIC CANVASのワークショップと上映を含むプログラムについて、また、みなさんの役割や関わり方を自己紹介を兼ねて教えてください。

廣田ふみさん(以下、廣田):CIVIC CANVASは、渋谷にあるシビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]と、ジェネラティブアートに関する国際的なネットワーク形成をおこなうジェネラティブアート振興財団、INTER-SQUAREの演出・企画をおこなうフロウプラトウの3社のノウハウを結実し、都市に新たな表現を育む公共的なキャンバスを提案しようと実施したプログラムです。

私は、このプログラム自体の立案やワークショップの編成をする立場で関わりました。

廣田ふみ IAMASメディア文化センター、山口情報芸術センター[YCAM]を経て、2012年より文化庁にてメディア芸術の振興施策に従事。文化庁メディア芸術祭および海外・地方展開を含む事業を担当。2015年より国際交流基金にて、日本と東南アジアの文化交流事業の一環としてメディア文化、メディアアートをテーマとした事業を企画。2020年より現職

高尾俊介さん(以下、高尾):僕は現在アーティストとして活動しつつ、ジェネラティブアート振興財団の代表理事をやっています。僕の専門領域が、今回のCIVIC CANVASにも関連するジェネラティブアートやコーディングなので、プログラミングを利用したアート表現のディレクションを担当しました。

高尾俊介 2021年にNFTアートプロジェクト「Generativemasks」を発表。1万点のプログラムから生成されるNFTが世界的に注目を集め、発売から2時間で1万個が完売した。このアーティスト収益から、ジェネラティブアート振興財団を設立。現在は作品発表と並行して、アルゴリズムと計算の芸術であるジェネラティブアートの普及啓発活動に従事する

有國恵介さん(以下、有國):僕は、ライゾマティクスから派生したフロウプラトウという会社に所属し、都市空間や商業施設などの空間演出をおこなう仕事を主にしています。

2023年の11月に竣工した複合施設「Shibuya Sakura Stage」では、施設内の広場空間「にぎわいSTAGE」や、4カ所に設置された大型サイネージシステムINTER-SQUAREの空間演出を担当しました。その後、この場所をどういう風に育てていくかを考え、CIVIC CANVASという取り組みを考えました。

有國恵介 演出と空間を掛け合わせた長期的な場づくりをテーマに、商業施設や都市空間の体験設計を手がける。おもな仕事は東京駅100周年記念TOKYO COLORS総合演出、常設インスタレーションSHIBUYA CASTの『AXYZ』の企画制作、心斎橋大丸『D-WALL』企画制作、展望施設『SHIBUYA SKY』の体験設計から開業後のブランディングディレクターとして従事、複合施設Shibuya Sakura Stageの環境演出など。INTERーSQUAREのプロジェクトディレクターも務める

――次に、CCBTがどんな場所なのかも改めて伺えますでしょうか?

廣田:CCBTは、アートとデジタルテクノロジーを通じて人々の創造性を社会に発揮するための活動拠点として2022年にオープンしました。東京都と東京都歴史文化財団が運営しています。

アート作品を発表する場所は、都内にも劇場や美術館など多くありますが、CCBTは創作するスペースやスタジオ機能をもつのが特徴です。現在は5つのコアプログラムを企画運営し、市民一人ひとりの創造性を社会に発揮するためのさまざまな実験やプロジェクトを推進しています。

廣田:アーティストの作品を発表ベースで見せていくというよりは、さまざまな人たちが自分のアイデアや表現をアップロードできるシステムをつくる。ひいては、クリエイティブとテクノロジーの力で東京をよりよい都市に変えていこうというのが、CCBTの目指すところです。

――CCBTが開所されて2025年で3年目ですが、CIVIC CANVASはどのような経緯で誕生したのでしょうか

廣田:CCBTのコアプログラムのうち、「未来提案型キャンプ(以下、キャンプ)」で生まれた構想を実際に都市に展開したものが、CIVIC CANVASです。「コンピューターによるデザイン」をテーマにした第1回のキャンプで、講師の一人として招聘した韓国のジェネラティブアーティスト、セオ・ヒョジョンさんの課題がその原案にもなっています。

ニューヨークやオランダ、韓国にある都市のサイネージを舞台にアート表現を発表する事例から、個人によるプログラミング表現を都市にひらく。CCBTでも、シビック・クリエイティブによって、東京にも「公共地としてのビジョン」をつくり出せるよう、その後も作品制作やワークショップを実施しました。

2024年には実際に、高尾さんとセオ・ヒョジョンさんによるディレクションで、恵比寿映像祭でジェネラティブアートの作品を屋外上映した結果、大きな反響があり、そういった流れの中でCIVIC CANVASの企画へと結びつきました。国際的に進展していたことが、日本でも実現したという実感がありました。

プログラムを共有しながら創作するジェネラティブアートの魅力

――そのCIVIC CANVASのワークショップについて具体的に伺っていきたいのですが、その前にキーワードでもある「ジェネラティブアート」がどういったものなのか、教えていただけますでしょうか。人によって若干認識が異なる部分もあるようなので、改めてお聞きしたいです。

高尾:ジェネラティブアートは、たしかにいろいろな説明の仕方があるんですよね(笑)。一般的な定義は、2003年にフィリップ・ガランター氏が論文の中で提起した「アーティストによって設定されたルールを利用して、作品が自律性をもって生成されるアートの総称」があります。

ただ、これだとちょっと堅苦しく聞こえるかもしれません。いくつか特徴はありますが、プログラムという共有可能な設計図があって、それを人と共有しながら創作できるところが、既存の芸術表現とジェネラティブアートが大きく違うところかなと思います。

高尾さんによるNFTアートプロジェクト「Generativemasks」も、ジェネラティブアートのひとつ

――設計者がプログラミングして開発した仕組みに対し、いろんな方が参加して関わることで、作品自体がどんどん発展していくというようなことでしょうか?

高尾:そうですね。だから制作している側としても、自分がつくったものではあるけれど、それがほかの人によって実行されると作品自体が自律的に動き続け、ちょっと自分との距離感が変わってくるというか。移ろい続けていく点がジェネラティブアートのユニークなところでもあり、魅力だと思います。

3者のノウハウが結集した「CIVIC CANVAS」

――CIVIC CANVASは、未来提案型キャンプの実施や、恵比寿映像祭への参加を踏まえた上で開催されたと思いますが、みなさんはどういった経緯からCIVIC CANVASで協働することになったのですか?

廣田:実はCIVIC CANVASの発起人であり、INTER-SQUAREでの活用を提案してくれたのは有國さんなんですよね。

高尾:そうですね。有國さんから連絡をもらったのが恵比寿映像祭の後でしたよね?

有國:はい。まさに恵比寿映像祭での上映を「すごく良い取り組みだな」と現場で見ていました。僕はお二人とはまったく違う領域で長く都市開発に関わってきました。いわゆるデジタルサイネージと呼ばれる映像メディアの開発を、ライゾマティクスにいた頃から合わせるともう10年くらいやっています。

渋谷のスクランブル交差点に行くといろんな映像が流れ、広告で埋め尽くされていますが、ああいう都市メディアがもっと自由な遊び場になったらワクワクしますよね。INTER-SQUAREをつくるときに、このメディアを解放し、表現者がもっと活躍できる場所をつくりたいと考えました。世界中のアーティストの作品を流したり、若手のクリエイターとワークショップなどができたら、Shibuya Sakura Stageが表現者に開かれた施設であることを体現することができます。

そして、そのような活動を続けることによって、人と街との新たな関係性が生まれ、施設への愛着、いわゆるシビック・プライドがつくれると考えました。そこでパートナーとしてこれから一緒にやれる人を考えた時に、恵比寿映像祭などの活動を見ていたこともあり、CCBTさんと高尾さんにお声がけさせてもらいました。活動のフィールドは違っても、目指す方向性やビジョンは同じだったんですよね。

画期的なシミュレーターを活用したワークショップ

――CIVIC CANVASのワークショップの内容と作品上映についても具体的にお聞きしたいのですが、Shibuya Sakura Stageを舞台に、「クリエイターズ・ワークショップ」と「キッズ・ワークショップ」の2つのプログラムを開催されたんですよね。

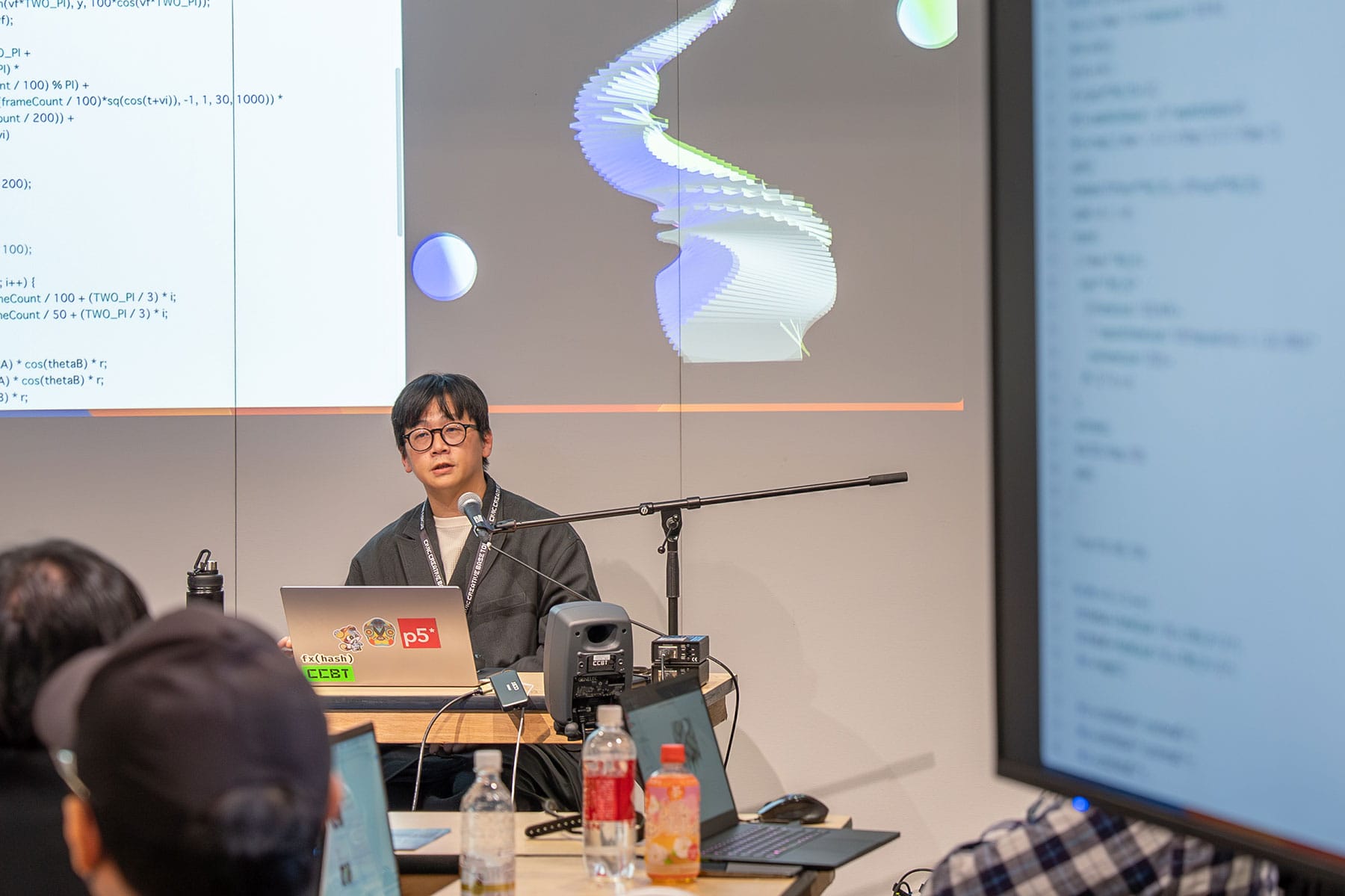

廣田:そうですね。まず昨年の8月にクリエイター向けのワークショップを開催しました。すでにジェネラティブアートの作家や広告デザインなどで活躍されている方も多く、ここでは都市のサイネージを表現者に解放している事例や、都市開発におけるサイネージの活用などから講義をおこないました。

広告投資と情報発信だけでなく、日本においてもサイネージを活用し、どのようにより良い社会をつくることができるかクリエイターの方々と話して、みんなで学ぶ場にしました。

クリエイターズ・ワークショップの様子

講師には有國さん、プログラマーの田中陽さん、高尾さんに入っていただいたのですが、有國さんにはINTER-SQUAREが目指す街の未来像の話、田中さんにはそのために必要な具体的な配信システムの話、高尾さんには国内外のジェネラティブアートの展開事例を話していただきました。

そのあと参加者全員でプログラミングによるビジュアル表現を制作し、シミュレーターを活用しながら上映作品に仕上げていきました。その完成作品をINTER-SQUAREに一挙に上映した、というのが一連の流れです。

廣田:INTER-SQUAREは、表現者が参加しやすいようにと最大限配慮されたシステムになっています。こういう考え方は多くのクリエイターが知るべきだと思ったので、有國さんにも講師になっていただきました。

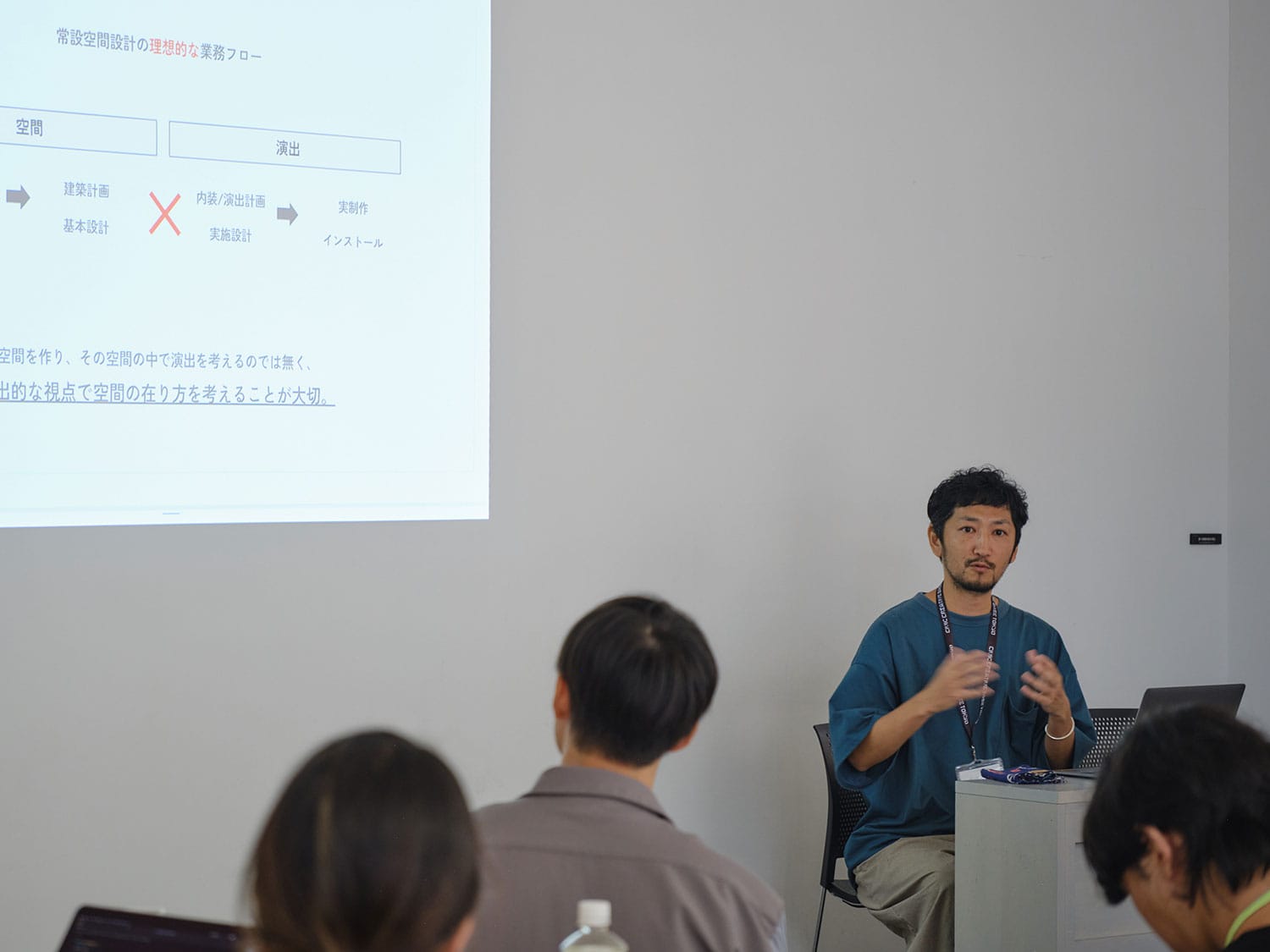

有國:INTER-SQUAREはもちろん広告も放映できる形にはなっていますが、どういった方法なら多様な表現者がこのメディアに参加しやすい仕組みがつくれるかを考えていきました。

有國:その仕組みは、空間デザインと映像表現、さらに配信システムを同時に制作することで成り立っています。INTER-SQUAREの特徴的な格子形状は建築的な意匠であると同時に、映像表現をスクエア型にフォーマット化します。よりシンプルな映像や画像の入れ物をつくってあげることで、誰もが参加しやすくなると考えました。

表現としても建築構造とデジタル表現が融合し、この場のアイデンティティーを形成することができます。そして、それらの映像の配信システムもオリジナルで制作することで、表現の自由度を担保しました。通常、こういった街のデジタルサイネージの映像は既存の配信システム上で管理されることが多いのですが、今回はINTER-SQUARE専用の配信システムをつくり、「参加のしやすさ」と「表現上のおもしろさ」が両立するように設計しています。

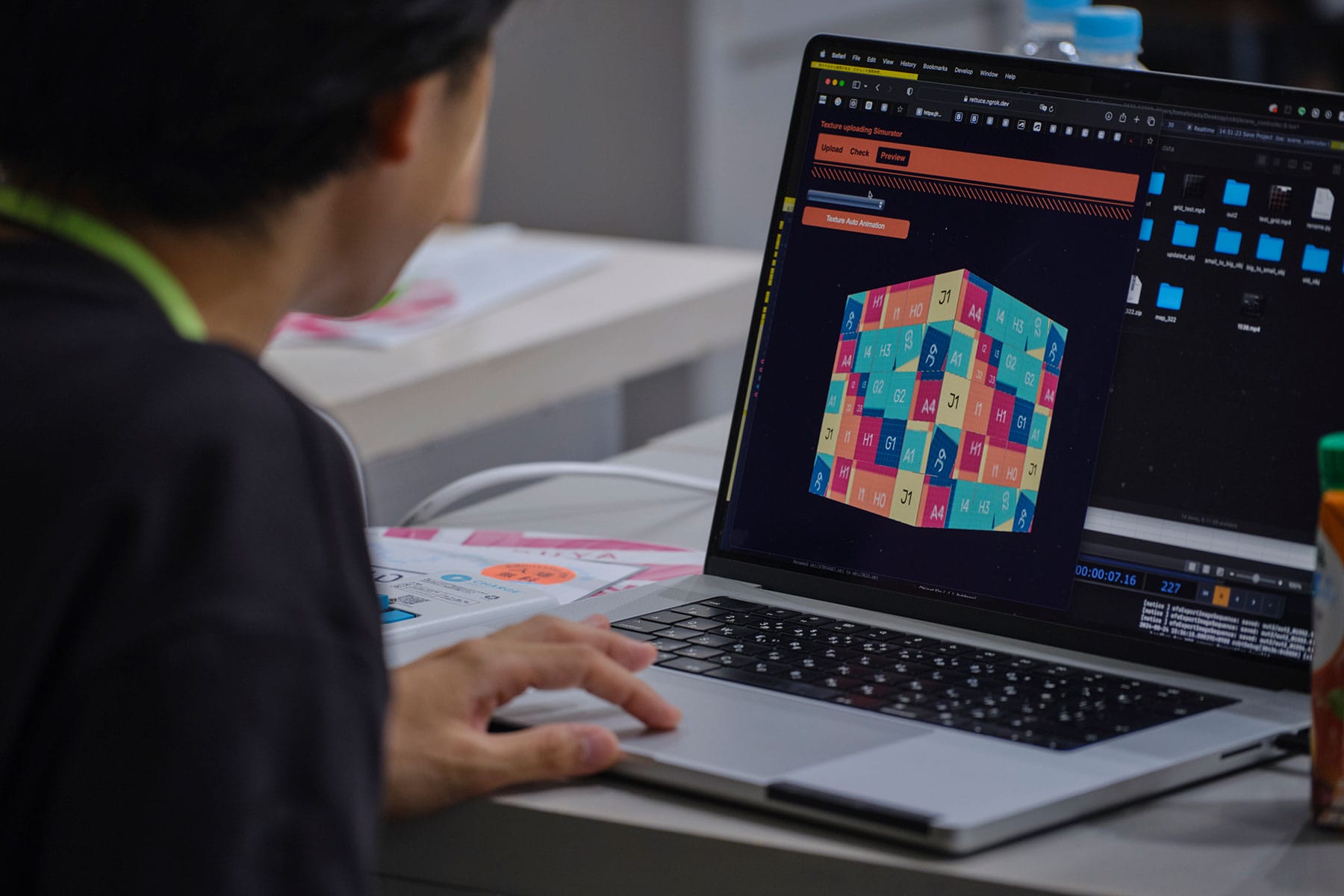

簡単に言うと、スクエア型の動画や画像を更新すれば、施設内の4ヵ所のデジタルサイネージに連動した映像表現が生成されるようになっています。巨大な映像面の一部分だけを制作すればいいので、いろんな表現者が参加しやすくなります。そして、参加する人が実際の完成図をイメージしながら制作できるようにシミュレーターも同時に開発しました。実はこれらの全システムは田中陽くんがほとんど一人でつくっています。

シミュレーション画面

高尾:制作者は、シミュレーターの共有画面上で作品をプレビューし、自分の作品がどんなふうに見えるのかチェックしながらつくることができます。既存の配信システムだとここまでのシミュレーションはなかなかできないので、そういう部分もクリエイターにスクリーンを共有することを想定してつくられた、特別な仕組みという感じがしますよね。だからワークショップの参加者にとってもわかりやすく、使っていておもしろかったと思います。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![アートとテクノロジーの活動拠点「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]」が原宿に移転、リニューアルオープン](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/CCBT-2-840x472.jpg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)