前回は水に溶ける紙を紹介しましたが、今回は紙を使った実験的プロジェクトのご紹介です。紙と印刷を使った表現を追求している「Paper Parade Printing」が、ファンシーペーパーをテーマにした展示「Paper Parade Lab. 01 PATTERN」を開催。平和紙業の紙を使って実験を行い、和光で金属版を製作し、東北紙業社でポスターを印刷するプロセスを見せていただきました。

ファンシーペーパーとは、一般的な白い印刷用紙ではなく、豊富な色や柄のバリエーションがある特別な紙のこと。ファンシーペーパーを構成する要素である「色、柄、風合い」を観察し、それぞれの特徴を拡張し、今まで気づかなかった新しい展開や見せ方を探るのがこの展示の試みです。

1回目となる今回は、ファンシーペーパーの「柄」に注目。エンボスの柄を拡大したり、それ自体を版にして転写したり、さまざまな方向から検証を重ね、最終的にポスター作品として発表しました。

文章だとわかりづらいので、写真で見ていきましょう。

写真提供:Paper Parade Printing(展示会場写真以外すべて)

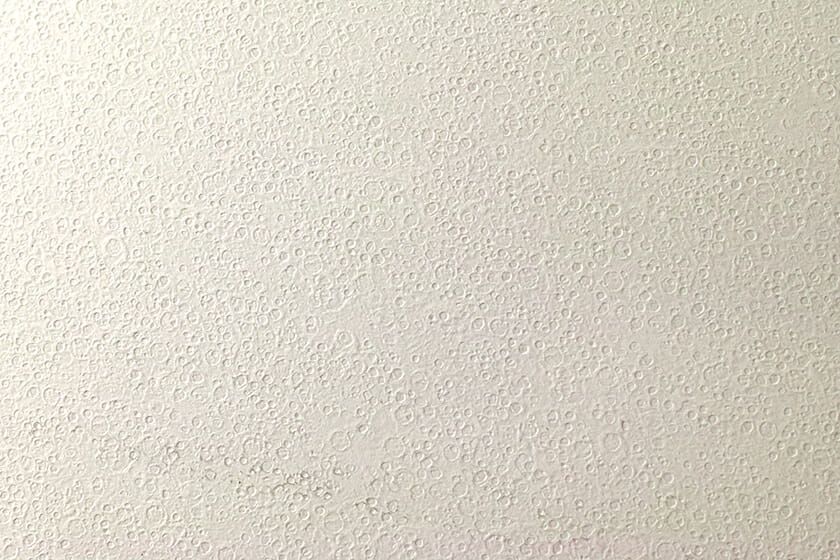

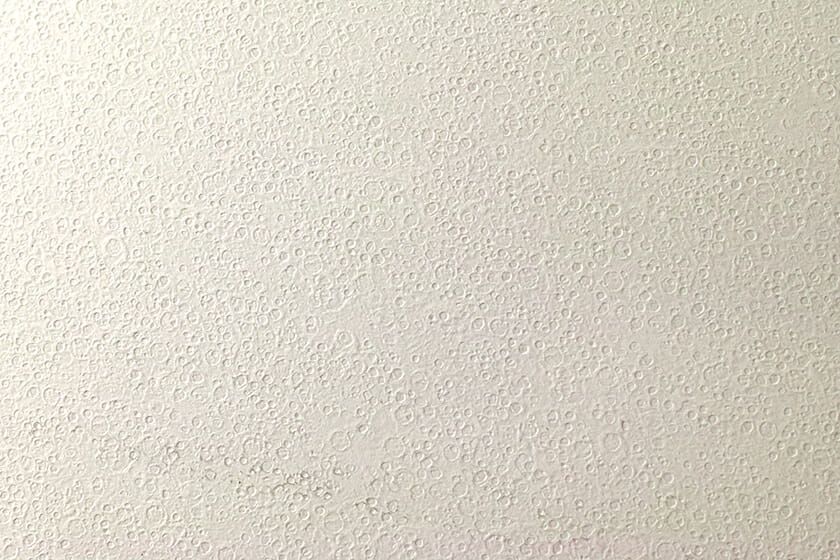

こちらは、今回実験材料として使用した平和紙業株式会社のファンシーペーパー「かぐや」。月のクレーターのような凹凸があることから名付けられた紙です。紙の連量(厚さ)は、90、130、170kgの3種類があり、紙の厚さによって柄の出方が異なります。まず、そこから検証を始め、エンボスが深く、柄が最もはっきり出ていた170kgの紙を使うことに。

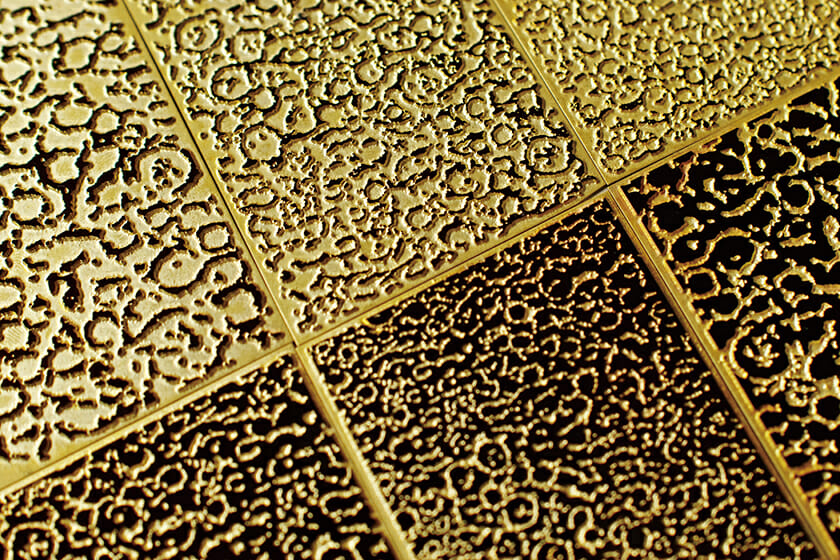

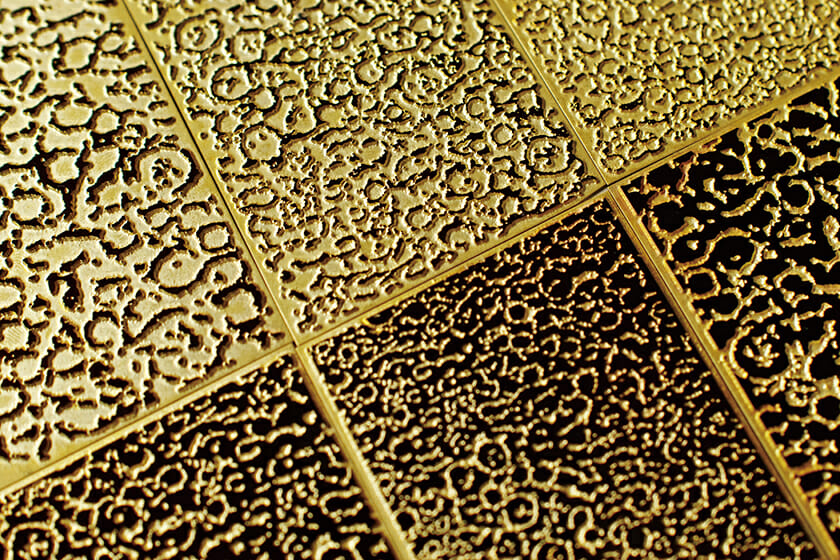

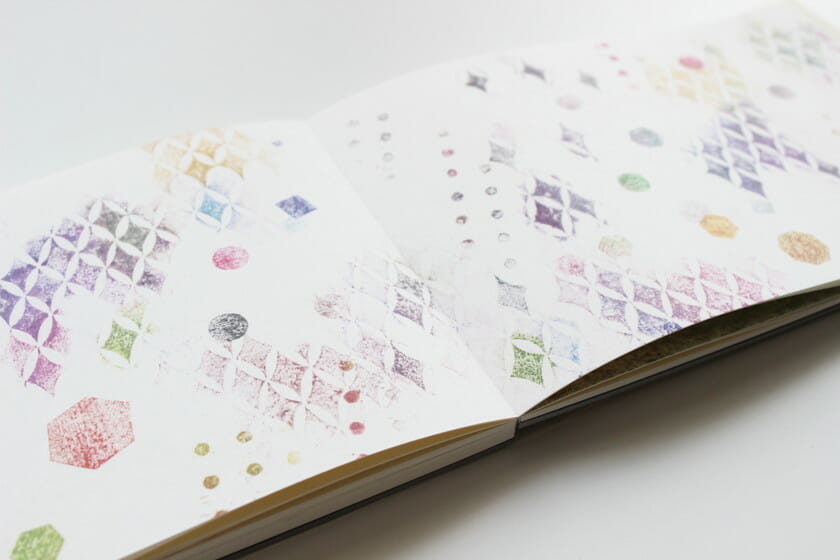

次に、170kgのかぐやから凹凸のパターンを抽出し、それを150、200、300%のサイズに拡大したデータで金属版(真鍮版)を作成。金属版を紙にプレスしてエンボスのついた用紙をつくります。そして、そのエンボス紙を紙活字(紙でできた活字で、表面にさまざまなテクスチャをつけることができる)に貼りつけて、かぐやのエンボスがついた紙活字ができました。

真鍮のエンボス版。大阪の製版会社、和光に製作を依頼

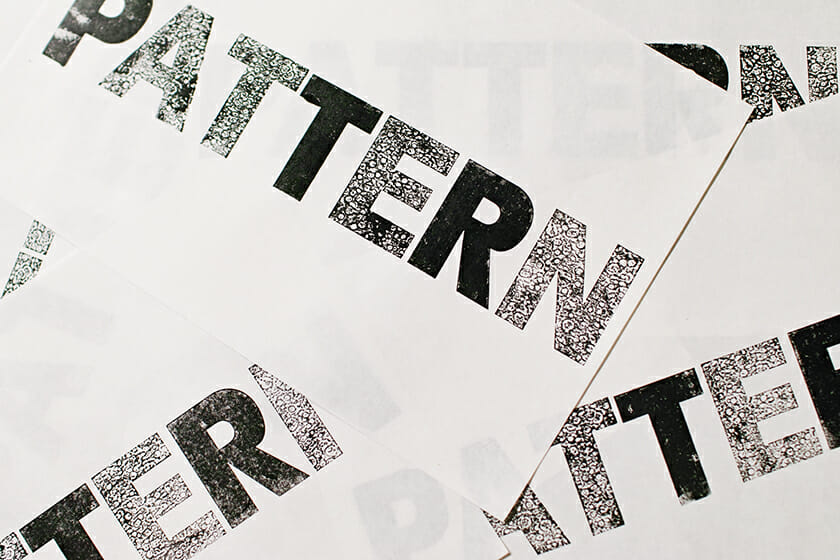

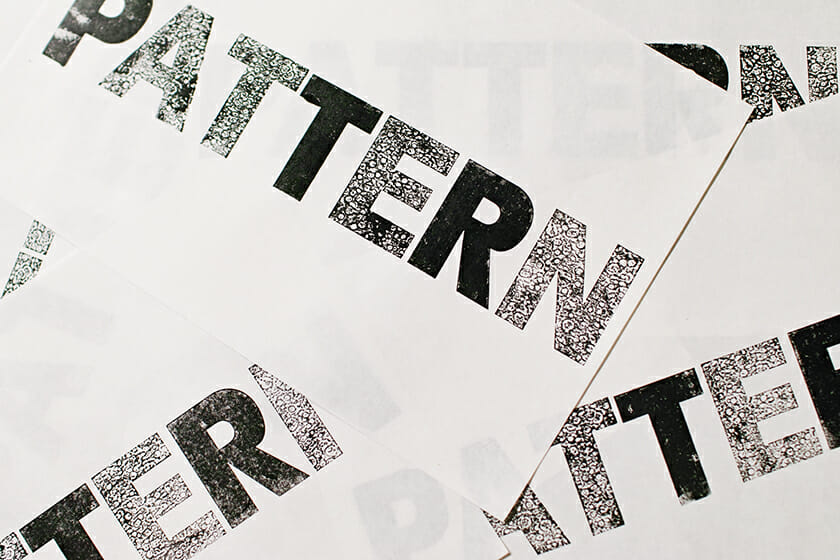

かぐやのエンボスがついた紙活字

その紙活字で刷った試し刷り

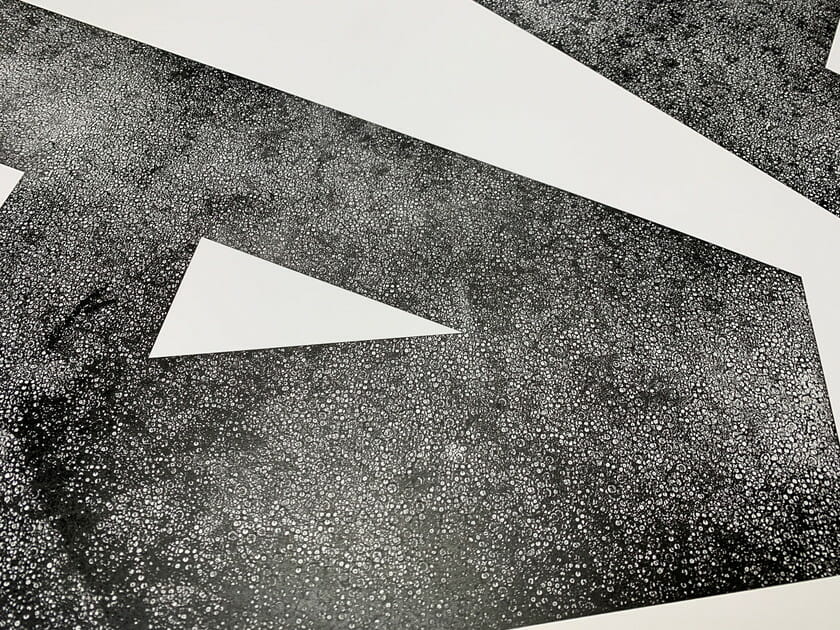

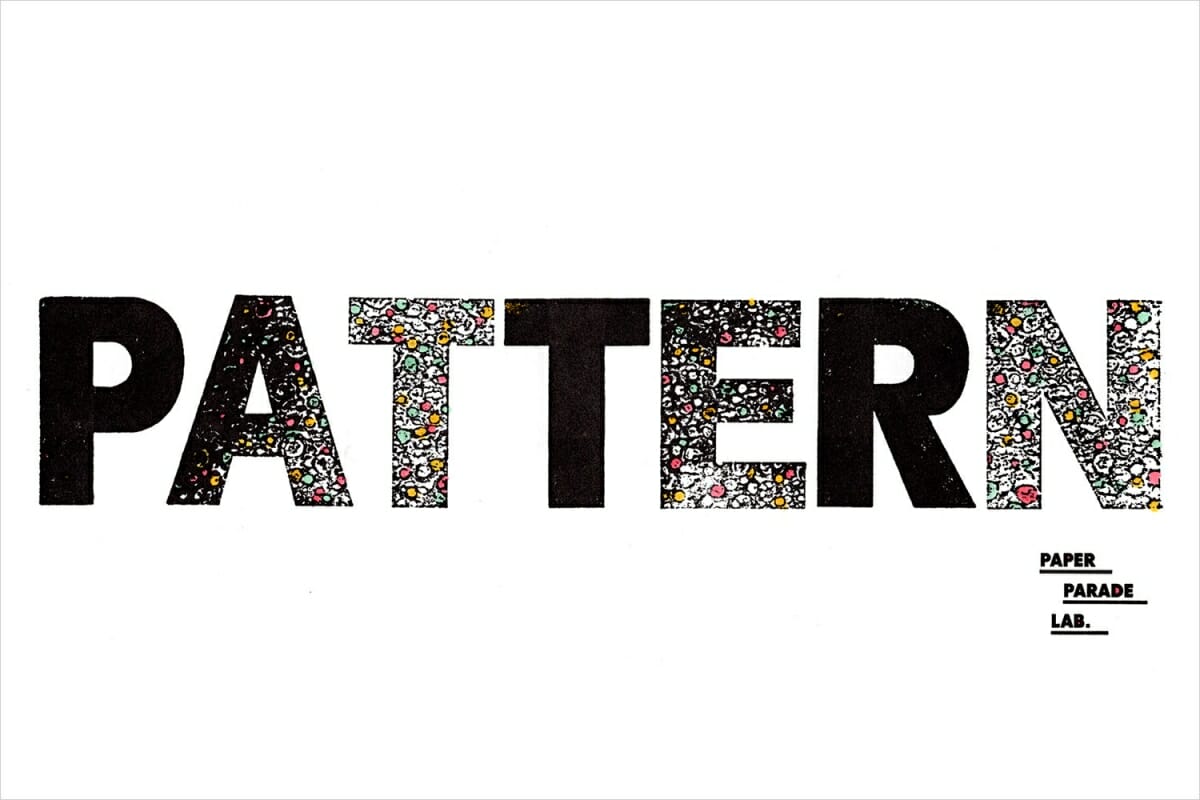

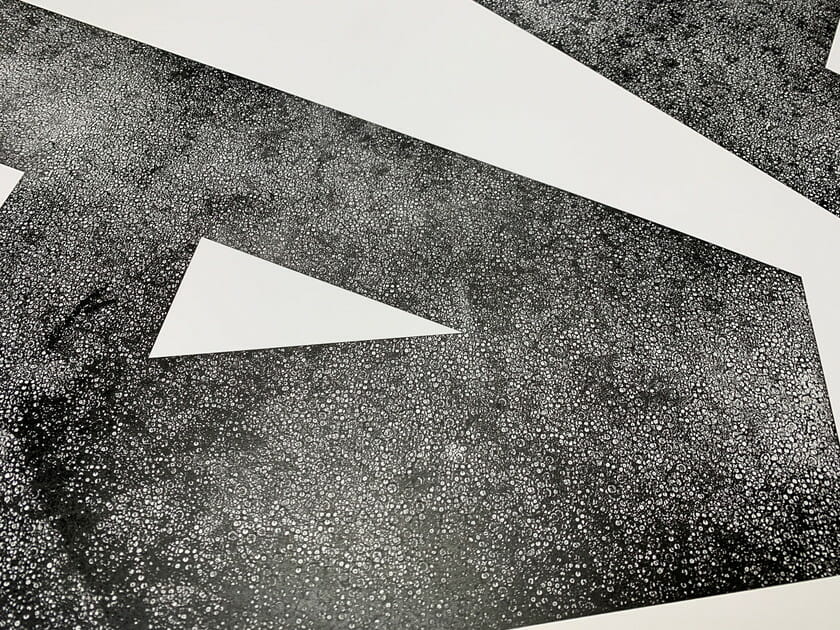

その紙活字で紙に印刷を繰り返し、パターン模様の大きさ、模様の出方、色を重ねた時の見え方を調べ、印刷結果のデータを蓄積していきます。最終的にはその印刷結果を活用し、A1サイズのポスター作品をつくりました。

ポスター用につくられた大きな紙活字にインキをのせているところ

東北紙業社にある型抜き機(奥にある青い機械)に紙活字と紙をのせ、圧をかけて印刷した。印刷というよりは、大きな版画をつくっている感じ

ポスターの部分アップ。かぐやの凸凹したテクスチャがおもしろい

ポスター作品とその実験過程は、平和紙業のギャラリー「ペーパーボイス」で2018年10月18日から10月28日まで展示されています。

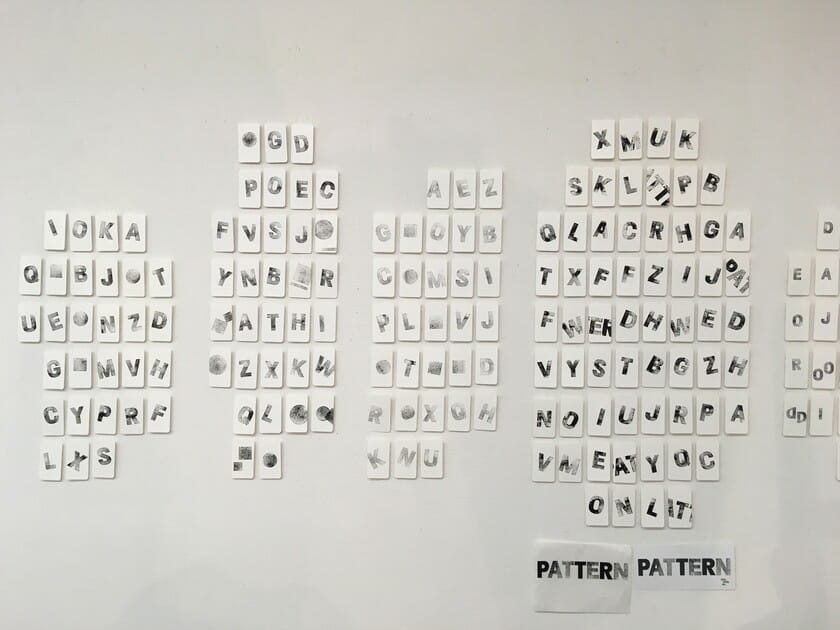

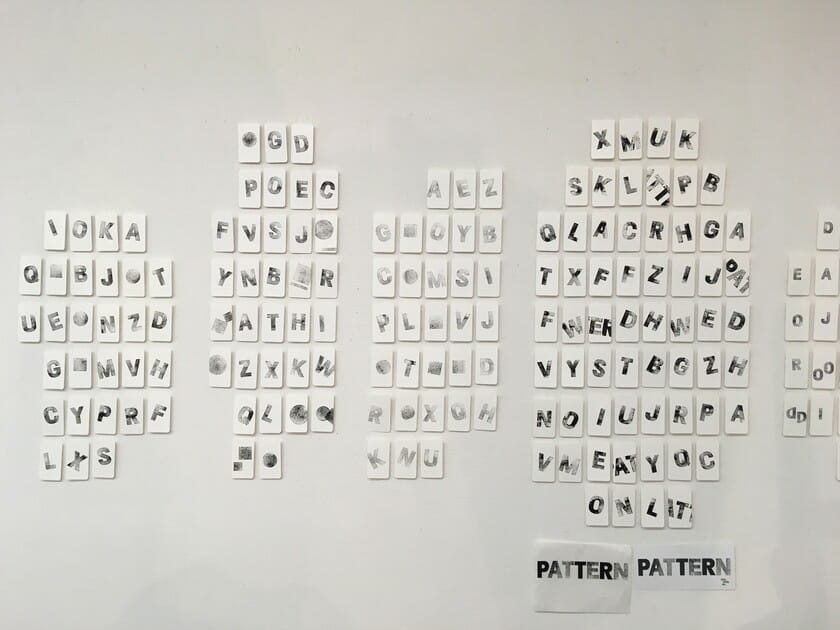

平和紙業での展示の様子

おなじみのファンシーペーパーの柄が拡大・転写されることによって、見たことのないパターンが生まれていく過程が興味深かったです。「柄をもっと拡大したらどうなるのか?」など、紙の特徴を深く掘り下げ、さまざまな方向から実験を繰り返し、その実験結果をもとに新しい表現を追求するアプローチは新鮮でした。単なる思いつきやアイデアではなく、実験に基づいた地道なアプローチは、Paper Parade Printingらしい試みといえるでしょう。壁面に貼られた膨大なスタディの数がそれを物語っていました。

通常のグラフィックデザインの仕事で、いろいろな表現を試すことはありますが、このように実験を重ねて素材からつくることは少ないと思います。今回、金属版を製作したり、プレス機を使ったり、外部の工場の協力もありましたが、大半は手作業での実験。手を動かすことで新しい表現が生まれていくことにワクワクしました。次回は別のテーマで実験をするそうですが、いまから楽しみです。

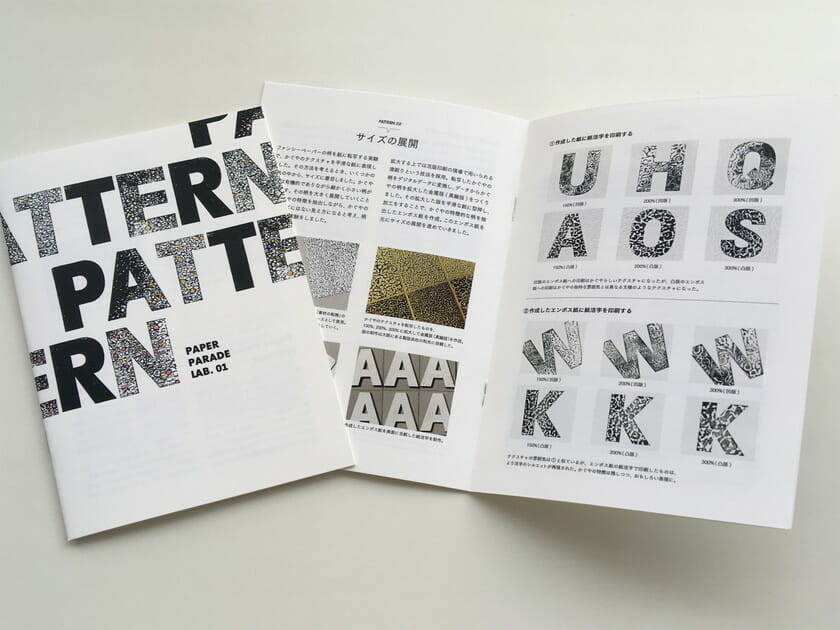

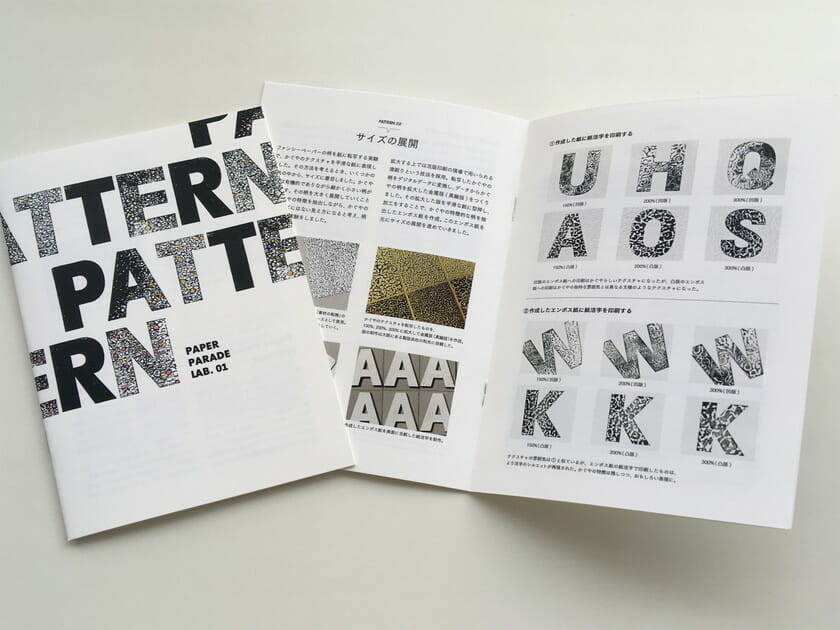

実験過程についてはごく簡単に説明しましたが、もっと詳しいプロセスを知りたい方は、展示にあわせて制作された小冊子をご覧ください。日本写真印刷コミュニケーションズの高品質カラーデジタル印刷システム「NDP(Nissha Digital Printing)」でプリントされた印刷物のクオリティの高さに驚きました。

展示会場で販売されている小冊子。展示終了後も平和紙業のギャラリーで購入が可能

【展示情報】

Paper Parade Lab. 01 PATTERN

会期:2018年10月18日(木)-10月28日(日) 9:00~17:00

会場:平和紙業株式会社 ペーパーボイス東京

http://www.heiwapaper.co.jp/shop/2018/09/paper-parade-lab-01-pattern.html

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)