京都・岡崎エリアで新しい音楽フェス、「OKAZAKI LOOPS(オカザキループス)」が9月2日から3日間にわたって開催された。新しい音楽フェス……その新しさとはなにか? 音楽、アート、ダンス、伝統工芸、地域、ジャンルを越境するプログラムが組まれていて、そのひとつひとつだけで十分すぎるくらい満足できるクオリティの高さだが、それらが3日間に濃縮されることで“いわゆる”音楽フェスとまったく趣きの異なるものになっている。

松倉早星(株式会社オバケ)と前田健治(mém)による、「OKAZAKI LOOPS」のロゴ

単純に音楽だけに絞って参加アーティストの一部を挙げてみても、「OKAZAKI LOOPS」の独自性が見えてくると思う。

YEN TOWN BAND、Salyu、広上淳一&京都市交響楽団、高木正勝、ミルフォード・グレイヴス、土取利行、大橋トリオ、信近エリ、伊藤ゴロー、クリスチャン・フェネス、澤井妙治、スティーヴ・ジャンセン、蓮沼執太……え?え?とラインナップを再確認したくなるくらい豪華で独特だ。

そもそも、「音楽フェス」といいながらも、首藤康之(ダンス)、高木正勝(音楽)、名和晃平(美術)、広上淳一(クラシック音楽)、細尾真孝(伝統工芸)の5名のプログラム・ディレクターを立ててる時点で、その企みはかなり実験的である。

そして場所の話もしておく必要がある。「京都・岡崎」と聞いてピンとくる人がどの程度いるのだろうか?いちばんわかりやすいのが平安神宮で、その周辺には京都市美術館、京都国立近代美術館、岡崎公園、京都市動物園などが集まる京都の文化ゾーンのひとつで、今回のメイン会場となったのはロームシアター京都だ。ロームシアター京都は、 故・前川國男が設計、日本を代表するモダニズム建築として評価の高かった京都会館を再整備し、2016年1月リニューアルオープンした。京都の文化芸術の創造・発信拠点を担っていくことを期待されている。「OKAZAKI LOOPS」自体、このロームシアター京都のオープニング事業のひとつで、つまりは“気合いが入っている”と解釈して良いと思う。

京都ロームシアター周辺

最終日となる9月4日、いくつかのプログラムを観ることができたので、その概要をかんたんにではあるが紹介したい。

ALMA MUSIC BOX:死にゆく星の旋律 コンサートwith 京都市交響楽団

会場:みやこめっせ3階 第3展示場

南米チリの砂漠に建設された、世界21の国と地域が共同で運用する史上最大規模の電波望遠鏡「アルマ望遠鏡」。そのアルマ望遠鏡が捉えた、寿命を迎えようとしている星から届いたデータをオルゴール盤に置き換えたアート作品が「ALMA MUSIC BOX」。そののメロディを元に、国内外で活躍しているミュージシャンが楽曲を制作し、「Music for a Dying Star – ALMA MUSIC BOX x 11 artists」としてCDが発売している。

今回は、その「死にゆく星のメロディ」をもとに、指揮・広上淳一、京都市交響楽団(管弦楽)と、制作したミュージシャンたちがコラボレーション。伊藤ゴロー、クリスチャン・フェネス、さとうじゅんこ(滞空時間)、澤井妙治+細井美裕、スティーヴ・ジャンセン、 Throwing a Spoon(トウヤマタケオ×徳澤青弦)、蓮沼執太、mito(クラムボン)、湯川潮音、Aimerが楽曲ごとに出演。人類の宇宙への憧れと恐怖、そして不思議な郷愁も感じさせるコンサートだった。星から届いたデータをオルゴールに封じ込め、そしてそれをオーケストラで演奏、とてもロマンティックで胸を打たれる瞬間が多々だった。

VESSEL

会場:ロームシアターサウスホール

京都を拠点とする彫刻家の名和晃平とベルギーを拠点とするダンサー/振付家のダミアン・ジャレによる新作パフォーマンス。固体と液体、エロスとタナトスなどの二元性の世界に漂うあいまいな境界線を探る実験的な作品…とここまでは公式サイトにある情報をほぼそのまま持ってきているわけだが、これがもう凄まじかった。「何だかすごいものを目撃してしまった……」と終演後もしばし呆然とした。

森山未來をはじめとするダンサーたちは、前屈状態で首の後ろで交差させた腕で頭を隠す、そして鍛え抜かれた筋肉が隆起して背中に顔ならぬ顔のようなものが浮かぶ、2時間近くも異形の生き物となって舞台でうごめくのだ。舞台一面に水が張られ、白い浮島のようなものがあるだけ。まるでこの世とあの世の境界みたいだと思っていたら、やはり黄泉の世界や賽の河原がイメージされているようだ。終演後のディレクターズトークで名和晃平は、「水は生命の源であり死の行き着く先、この作品では黄泉に生まれ黄泉に帰る、黄泉がえりを表現した」と語っている。

2017年に開催される「横浜ダンスコレクション2017 BODY / PLAY / POLITICS」でも、上演されるので是が非でも観るべき作品。

蓮沼執太 OKAZAKI AMBIENT

会場:ロームシアター京都 ノースホール

蓮沼執太

蓮沼執太がさまざまなミュージシャンと共に、ふだん音楽が立ち上がらない場所で、その環境に溶け込むようにパフォーマンスをするというプロジェクト「アンビエント・シリーズ」。これまで「六本木アンビエント(with 石塚周太+木下美紗都+福留麻理)」、「葉山アンビエント(with イトケン+岩渕貞太+千葉広樹+比嘉了+和田永)」、「松原温泉アンビエント(with U-zhaan)」、『丸の内アンビエント」というかたちで行ってきたプロジェクトの岡崎バージョン。今回は、蓮沼執太、クリスチャン・フェネス、澤井妙治、徳澤青弦が地下空間に音響を充満させた。この「アンビエント・シリーズ」はパーフォマーと観客が向かい合う形式ではなく、観客自身が空間を移動することによって異なる聴取体験をつくり上げる。

クリスチャン・フェネス

つくづく、蓮沼執太というアーティストの自身の表現に自覚的だと感じさせられる、作曲という手法をとりながらも、それをさまざまなメディアに応用し、映像、サウンド、立体、インスタレーションに展開している。この多面的な表現のそれぞれにファンがいるように思えるので、それってけっこうすごいことなのでは?と改めて感じる。

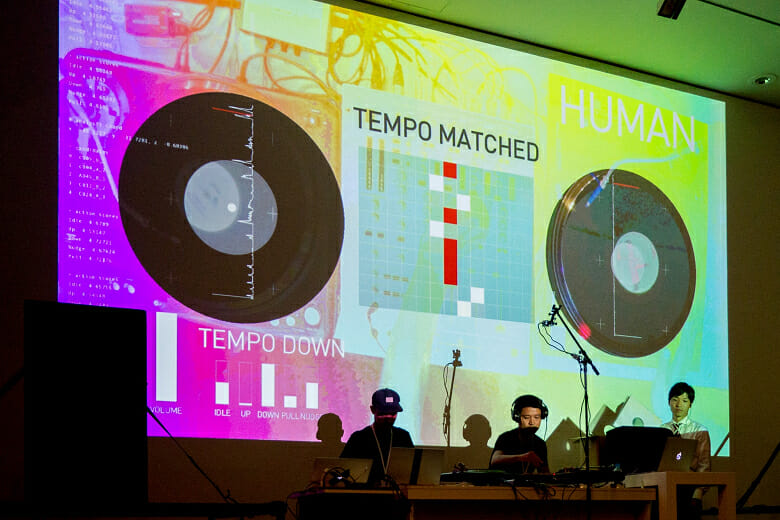

2045

会場:京都国立近代美術館 1階ロビー特設会場

ライゾマティクスの真鍋大度と、プログラマ、工学博士、DJ、アーティスト、と多様な肩書きを持つQosmoの徳井直生の二人がオーガナイズするイベント「2045」。彼らにとってなじみ深い音楽やDJカルチャーといった方面から人工知能にアプローチする試みで、これまでに3度の開催を重ねてきた。

今回、徳井直生およびQosmoチームとして取り組んだのは「 人と人工知能とでBack to BackでDJする」というもの。ちなみに、Back to Backとは、二人以上のDJが一曲(あるいは数曲)ずつ交互にかけあうDJのスタイル。DJカルチャーになじみのないかたには、いまひとつピンとこないかも知れないが、DJ MIXはグルーヴ感やテンポ、楽曲の文脈を理解したうえで、いかに流れをキープし盛り上げるかが肝なので、かんたんそうに見えて難易度の高いことに挑戦している。

しかも今回はターンテーブルでレコードを使ったDJプレイなので、すでにかかっている曲を聴いて、次にかける曲の再生スピードをコントロールしてテンポ(ピッチ)を合わせる… という人間のDJと同じ作業がAI側にも必要になる。これについて徳井直生は「不自由なレコードというフォーマットの中で人とAIが同じ土俵、同じ条件下でDJをするというのを見てみたかった」と自身のブログで語っている。なお、真鍋大渡はアバターで参加。

そのほかに、evalaや八木良太、佐々木有美+Doritaらが参加した『「音」をとらえる』もロームシアター京都の1Fプロムナードに展示された。まったく新しい聴覚体験を生み出す作品から、物質そのものが持つ音の特性を見出す作品、楽器のインターフェイスを更新する新たな演奏体験まで、音にまつわる多様なアプローチで展開。

冒頭でも述べたが、この「OKAZAKI LOOPS」はプログラムひとつひとつが濃密で、入念に準備が進められていたことは容易に想像がつく。うまく言語化するのが難しいのだが、やはり京都だからこそ実現できたイベントのように感じる。前夜祭を含んで3日間という期間も適度に熱狂を帯びてちょうど良いだ。次回の開催があるなら、せっかく「OKAZAKI」という名前を全面に出しているので、岡崎エリアを横断するような同時多発的なパフォーマンスがあると面白いかも知れないと思った。

瀬尾陽(JDN編集部)

OKAZAKI LOOPS | 京都岡崎音楽祭

http://okazaki-loops.com/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)