広島県の福山市と尾道市から日本の建築文化を発信する、3年に1度の建築祭「ひろしま国際建築祭」が初開催を迎えました。2025年のテーマは「つなぐ — 「建築」で感じる、私たちの“新しい未来”」です。会場は美術館のほか寺院や商業施設、宿泊施設など7カ所あり、計8つの展示で構成されています。

見どころは、プリツカー建築賞を受賞した日本人建築家が一堂に会する展示「ナイン・ヴィジョンズ |日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」や、未来の建築を構想する「NEXT ARCHITECTURE |『建築』でつなぐ新しい未来」、著名建築家が手がける新作の「移動型キオスク―小さな建築プロジェクト」など。ほかにもさまざまなかたちで建築に触れることのできる、展示やトークイベント、ワークショップ、ツアーなどが開催されています。

世界を舞台に活躍する著名建築家から勢いのある若手建築家まで、総勢23組の出展作家がそろう同建築祭。本レポートではその一部をご紹介します。

メインビジュアル:Photo by Tatsuya Tabii

福山エリア

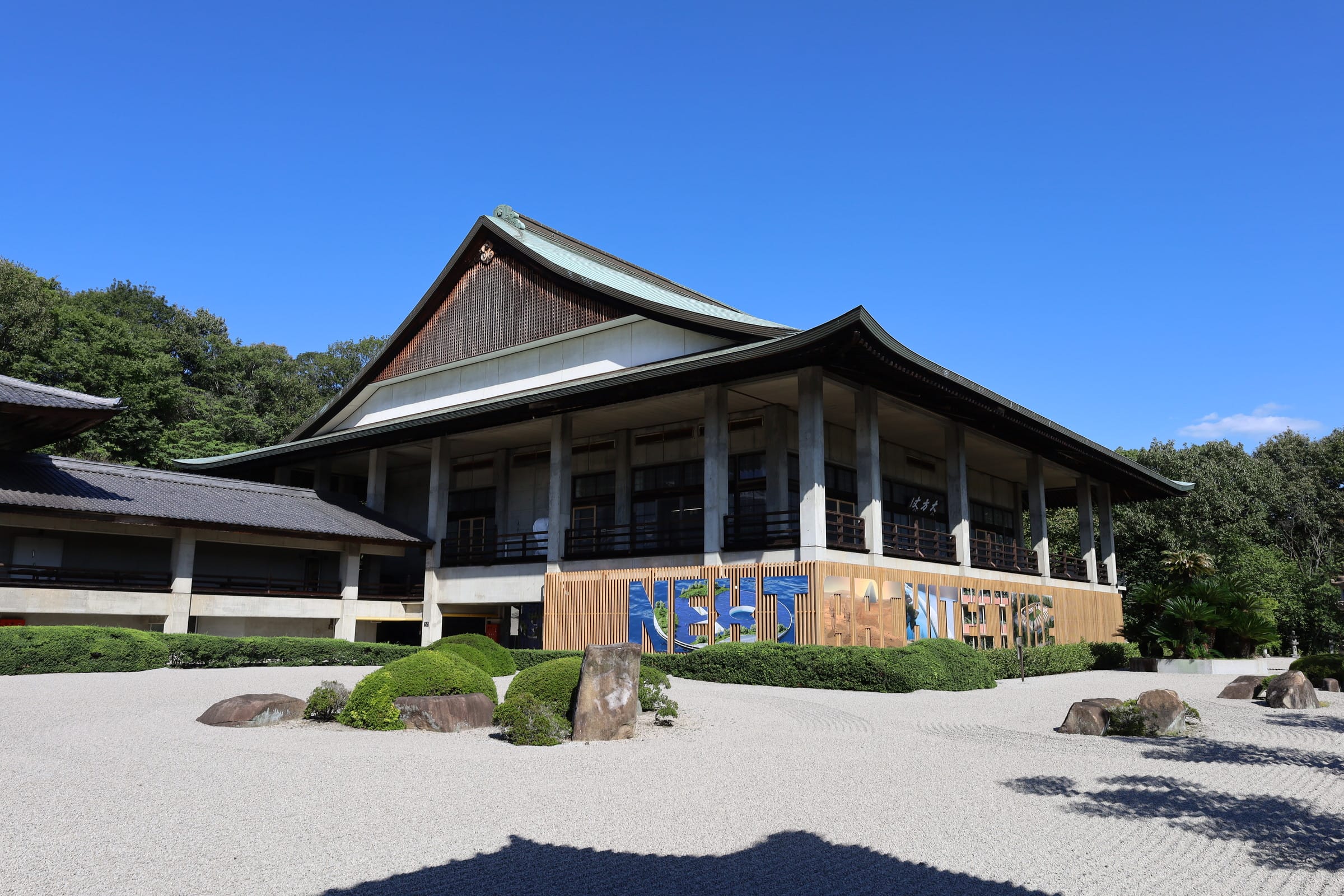

■「NEXT ARCHITECTURE |『建築』でつなぐ新しい未来」

建築祭の開催テーマ「つなぐ—『建築』で感じる、私たちの“新しい未来”」に呼応する「NEXT ARCHITECTURE」展では、未来を担う5組の建築家―藤本壮介さん、石上純也さん、川島範久さん、VUILDの秋吉浩気さん、そしてClouds Architecture Officeが建築の新たなビジョンを提示しています。

会場となるのは、神勝寺 禅と庭のミュージアム内、無明院下につくられた特設会場

共通するテーマは「つなぐ」。藤本さんは「海」、石上さんは「風景」、川島さんは「自然」、Clouds Architecture Officeは「宇宙」、秋吉さんは「市民」とつなぐ未来の建築の姿を描き出します。

藤本さんの「『海』とつなぐ」展示ブース。未来都市と島でも建築でもない「海島」という新しい概念を提案

「『宇宙』とつなぐ」がテーマのClouds Architecture Officeは、2015年米航空宇宙局(NASA)主催の火星有人探査機コンセプト設計コンペで最優秀賞を獲得した「マーズ・アイス・ハウス」のその後の展開を紹介

デジタルファブリケーションにより「建築の民主化」を推進するVUILDの秋吉さん。これまでにおこなわれた「『市民』とつなぐ」プロジェクトを紹介

それぞれのブース前には、敗戦を迎えた1945年以降、日本の建築家たちが構想した新しい都市や住宅の計画が漫画形式で紹介されています。なかには実現しなかったものもありますが、かつての人々が想像した未来に私たちがいて、その系譜が未来まで続いている―そのことを感じながら、建築の過去・現在・未来について考えるきっかけをつくります。

会場中央に展示された漫画作品は京都大学のトーマス・ダニエル研究室による制作

■「移動型キオスク―小さな建築プロジェクト01:『つぼや』堀部安嗣×ウッドワン」

街行く人々にも建築の魅力に気付いてもらうためのタッチポイントとなるのが、移動型キオスクのプロジェクトです。キオスクは3つあり、それぞれが駅前やお寺の境内、海沿いの広場に設置されています。

普段は立ち入ることができない枯山水の中に道がつくられ、その先に設置された「つぼや」

その一つ「つぼや」は、神勝寺 禅と庭のミュージアムの枯山水「無明の庭」にあります。建築家の堀部安嗣さんによる設計で、広島の企業で木材を扱う株式会社ウッドワンが協賛。数寄屋大工により、吉野檜の無垢材を組み上げてつくられました。住宅や土地の基本単位である「1坪」の空間でお茶を提供しています。

手刻み大工技術という日本の伝統技法で、釘を一切使用せずに仕上げられた

尾道エリア

■「ナイン・ヴィジョンズ |日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」

尾道市立美術館では、建築界のノーベル賞とも称される「プリツカー建築賞」の受賞者にフォーカスした「ナイン・ヴィジョンズ」展が開催されています。2025年時点でプリツカ―建築賞の国別の受賞者数は、アメリカと並んで日本が最も多く、日本人建築家が世界的に高い評価を受けていることがわかります。そんな受賞者たちの建築に対するまなざしを一度に知ることができる展示です。

尾道市立美術館/Photo by Tatsuya Tabii

出展建築家は丹下健三、槇文彦、磯崎新、安藤忠雄さん、妹島和世さん・西沢立衛さん〈SANAA〉、伊東豊雄さん、坂 茂さん、山本理顕さん。特徴的なのは、建築家ごとに手法が異なる展示空間です。写真や映像、模型、テキスト資料など、その建築家を知るのに適したメディアによって紹介されており、建築の実物がそこになくても、それぞれに異なる思想の一端を感じることができます。

広島の平和記念公園を設計した丹下健三からはじまる最初の部屋では、磯崎新、槇文彦の展示が続く/Photo by Tatsuya Tabii

自然光を取り込み、光と影の印象的な空間をつくりだす安藤忠雄さんのブース

伊東豊雄さんのブースでは、建築に対する考えを知ることのできる言葉の引用とともに事例を紹介

SANAA(妹島和世さん・西沢立衛さん)のブースはインスタレーションの展示。イタリア出身の写真家・ウォルター・ニーダーマイヤーさんの写真と国際的に活躍する写真家・鈴木久雄さんの映像が交錯する/Walter Niedermayr 《Bildraum S240》2010 Courtesy of Cristina Busin Niedermayr

■「Architecture Voice from LOG |『建築の声』を聞く」

次に紹介する展示会場の「LOG」は、「ナイン・ヴィジョンズ」展が開催されている尾道市立美術館から徒歩で向かうことができます。尾道といえば坂の町として有名ですが、道中、眼下には美しい尾道水道の景色が広がります。

景色を楽しみながら数分歩くと辿り着くのが、住宅街のなかに立派な門と石垣を構える宿泊施設・カフェの「LOG」です。もともとアパートメントとして利用されていた建物を、インドの都市ムンバイで活動する「スタジオ・ムンバイ」が生まれ変わらせました。

「LOG」エントランス

内と外の境界が曖昧なLOGの空間

同展は、LOGという建築が発する「声」を、大阪を拠点に活動するUMA/design farmがデザインで表現する試みです。スタジオ・ムンバイ代表で建築家のビジョイ・ジェインさんの哲学や、それを形にした日本とインドの職人たちの思いを、さまざまな体験を通して感じることができます。

中庭のある空間。2階にはカフェ・バースペースがある

風が通り抜ける高台に、尾道の自然や風景と一体となって佇むLOG。居心地がよく、静かな時間が流れる空間が魅力です。

また、2階のギャラリーには、LOGが完成するまでに実際に使われた素材と、使われなかった素材の両方が展示されています。遠く離れたムンバイと日本との間でおこなわれた、さまざまな試行錯誤の過程を知ることができます。

LOGの壁面の塗装のための素材

■「OPEN LLOVE HOUSE|尾道『半建築』展」

LOGからほど近く、尾道の入り組んだ階段を進んでいくと見えるのが、建築家・長坂常さんの「LLOVE HOUSE ONOMICHI」です。長坂さんが一目ぼれした空き家を購入し、リノベーションした建物で、現在は文化交流拠点として期間限定で展示などがおこなわれています。

「LLOVE HOUSE ONOMICHI」エントランス

こちらも展示会場のひとつで、会期中は長坂さん率いるスキーマ建築計画のOBOGと現スタッフによる活動報告の様子が展示されています。また、スキーマ建築計画で素材やデザインを検討する際につくられたサンプルや家具なども見ることができます。

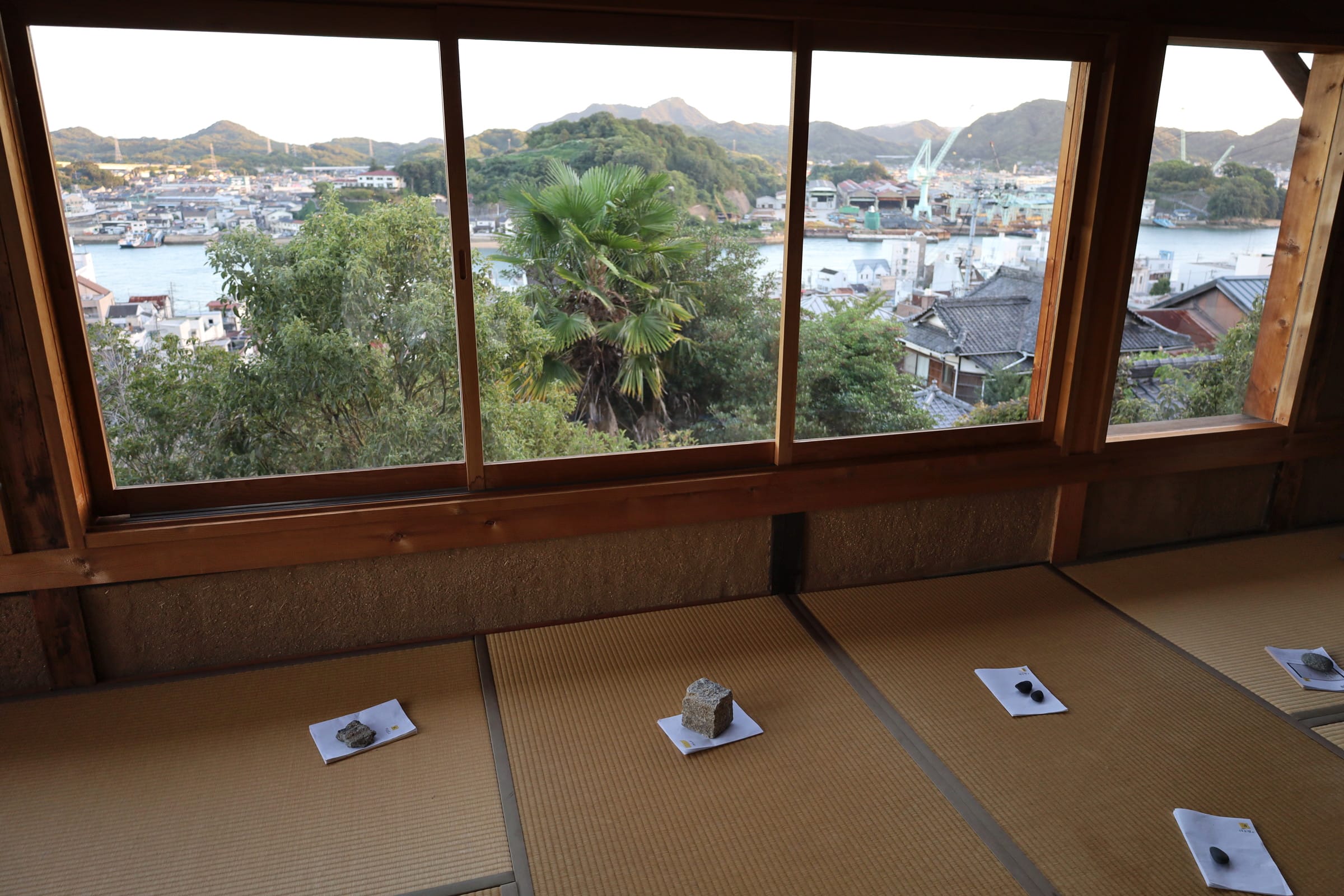

2階の部屋からは美しい尾道水道の景色を見渡せる

■「移動型キオスク―小さな建築プロジェクト02:『風景が通り抜けるキオスク(Catch)』中山英之×モルテン」

2つ目の移動型キオスクは、商業施設「ONOMICHI U2」に隣接する、海沿いのオリーブ広場に設置されています。中⼭英之さんと、競技用ボールの製造販売で知られる広島の株式会社モルテンのコラボレーションによってつくられました。半透明の膜材で覆われたキオスク越しに瀬戸内の海や空の景色が通り抜ける、気持ちのいい空間をつくりだします。

2つの小さなキオスクの蓋を開き、それらを合わせると1つの屋根になるつくり

建築祭のグッズ販売のほか、子ども向けワークショップなどもおこなわれる予定

■「『ZINE』から見る日本建築のNow and Then」

海運倉庫をリノベーションした商業施設「ONOMICHI U2」の一角では、京都を拠点に活動する「けんちくセンターCoAK」のキュレーションによる、ZINEの展示・一部販売がおこなわれています。日本の若手建築家が制作したものや、希少な建築系のビジュアルブックがそろいます。

国内外からサイクリストが集まる尾道。本格的なサイクルショップやサイクリスト向けの設備を備えたホテル「HOTEL CYCLE」も入る

「ONOMICHI U2」は1943年に建てられた「県営上屋(うわや)2号倉庫」という海運倉庫をリノベーションしており、建築家の谷尻誠さんが設計デザインを担当しました。内部にはホテルやレストラン、ベーカリー、ライフスタイルショップなどが並び、まるで建物のなかにもうひとつの街があるようなつくりです。

製本方法や素材などにもこだわりが光る建築家のZINEが並ぶ

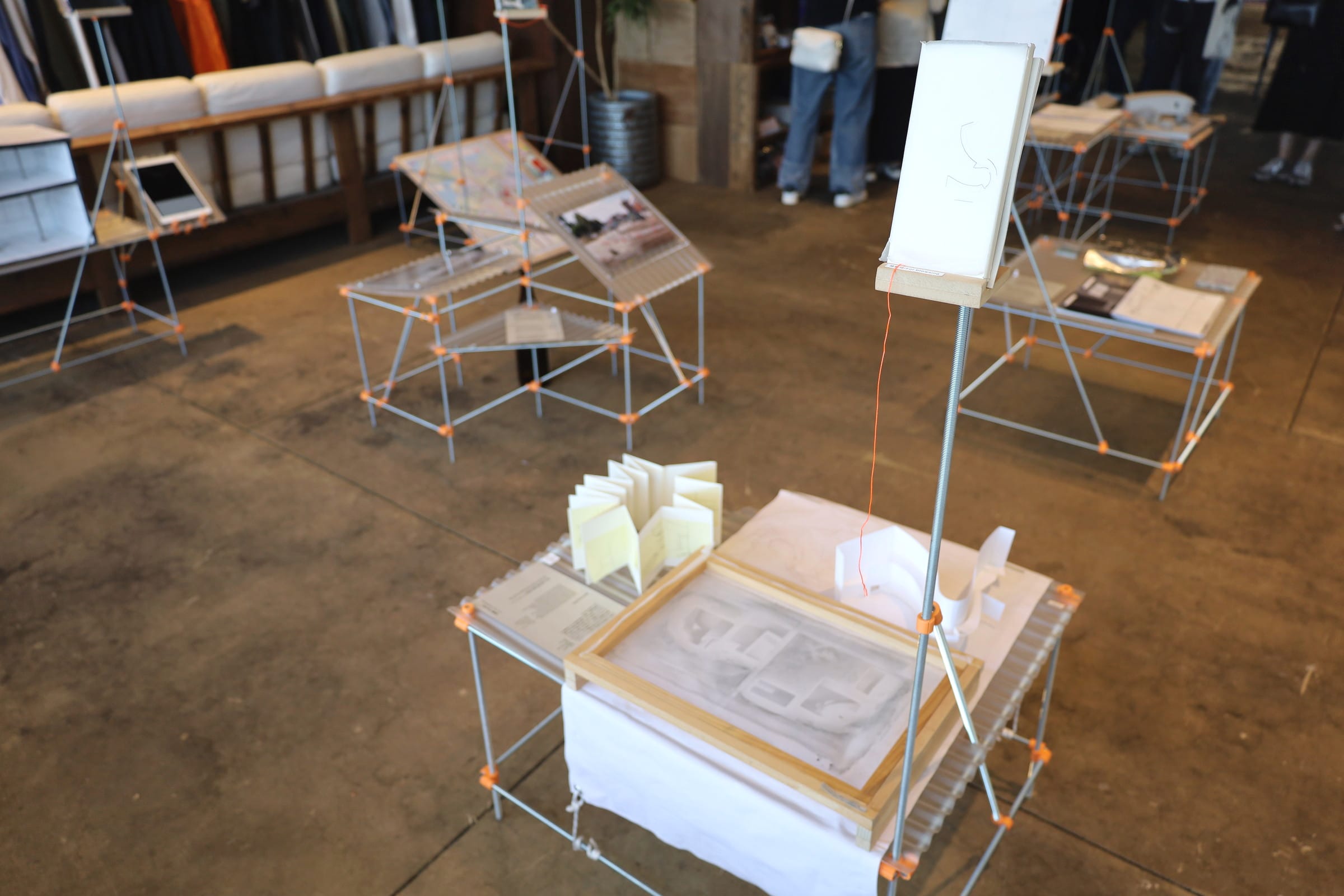

自主制作物であるZINEの展示ということで、什器は安価な素材で、工事現場のようなイメージで組まれた

建築文化の集積地・広島を訪れる

本レポートでは一部の紹介となりましたが、ほかにも福山の建築家・藤井厚二に焦点を当てた展示「後山山荘(旧・藹然荘)の100 年とその次へ|福山が生んだ建築家・藤井厚二」や、丹下健三設計の伝説的住居を紹介する「神原・ツネイシ文化財団 建築文化再興プロジェクト『成城の家』の写し――丹下健三自邸の再現・予告展」、写真家の高野ユリカさんが尾道の建築を写し、そこに暮らした人の視線で語る「うつすからだと、うつしの建築」、石上純也さん設計のもうひとつの移動型キオスク「雲がおりる」などのプログラムが用意されています。

展示内容はもちろん、福山・尾道を巡るなかで感じる広島の建築文化や自然の豊かさも大きな魅力であるひろしま国際建築祭。記念すべき第1回目の開催に、ぜひ足を運んでみてください。

尾道の街の一角

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/

会期:2025年10月4日(土)~11月30日(日)

会場:広島県福山市、尾道市+瀬戸内エリアのサテライト会場

福山/神勝寺 禅と庭のミュージアム、ふくやま美術館(ギャラリー)

尾道/尾道市立美術館、まちなか文化交流館「Bank」、LLOVE HOUSE ONOMICHI、ONOMICHI U2、LOG

入場料:鑑賞パスポート(福山・尾道共通3日間有効パスポート)会場販売 3,000円(税込)、Web販売 2,500円(税込)※高校生以下および障がい者(+介護者1名) 無料、尾道市立美術館のみ単館チケットの販売あり※会期、開館時間は会場ごとに異なるため公式サイトをご確認ください

取材・執筆:萩原あとり(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)