グラフィック、プロダクト、そして映像

縦横無尽にデザインする「TGB design.」

「TGB design.」を結成したは1994年なので、もう20年以上やってきたことになります。メンバーの小宮山(秀明)とは小学校に入る前からの付き合いで、市古(斉史)とは予備校時代に出会いました。ちなみに、ASYLの佐藤(直樹)さんや、デザイナーの永戸鉄也さんも同じ中学の先輩で、ふつうの荻窪の公立の学校だったんですけど、おもしろい人たちがけっこうまわりにいました。

僕と小宮山は高校の時にグラフィティみたいなことをやっていたんですけど、市古はすでにMacでデザインをしていて、彼は「The Designers Republic(デザイナーズリパブリック)」とか、イギリスのテクノが大好きで、はじめるのが早かったですね。そこで「うわ、Macってすごい!これでデザインできるんだ!」と衝撃を受けました。

石浦克(いしうらまさる)

1994年結成のデザインユニット「TGB design.」代表。グラフィックデザインを軸にファッション、映像、プロダクト、キャラクターデザイン、アプリ開発まで、ボーダレスにデザイン。近年は企業との共同開発が増え、さまざまなジャンルのスペシャリストたちとワクワクをつくる「クリエイティブ・プラットフォーム」(株)TGB labを立ち上げる。現在、武蔵野美術大学と女子美術大学の非常勤講師を務める

一番最初にデザインしたのはフライヤーですね。友達がDJをしてたり、イベントを主催したりしていたので。HIP HOP、JAZZ、TECHNO、DRUM&BASS、色々なイベントのフライヤーをデザインしました。当時はフライヤーがいちばんの情報発信源だったので、良いデザインをするとけっこう話題になるんですよ。クラブカルチャー界隈で活動をしていくうちに、ウチのもやってくれないかと徐々に広まっていった感じですね。そうこうしているうちに、CDジャケットのデザインも頼まれるようになり、CDジャケットのデザインからポスターとか、プロモーションビデオなども手がけるようになりました。

僕の父親が広告代理店でCMのクリエイティブディレクターをやっていたので、小さい頃からその仕事を見ていて、自分でも映像をつくりたいなと思っていたんですけど、「Director Suite」や「Adobe After Effects」などのソフトが出てきたので、自分たちがデザインしたものを動かせるようになりました。そういう流れもあって映像もつくりはじめるようになったんですね。

90年代半ばから後半にかけて、かなりの数のアートディレクションをしましたね。ちょうど、セレクトショップの「nano univerese」ができた頃で、「nano univerese」のロゴをつくったりとか、洋服と音楽がすごいパワーがあったので、セレクトショップとか色々なブランドにグラフィックを提供しました。あと雑誌「relax」のキャラクターをつくったりとか、Webサイトをつくったりとか。まだWebはぜんぜん発展途上で、情報を得るには足で稼ぐしかない時代でしたね。

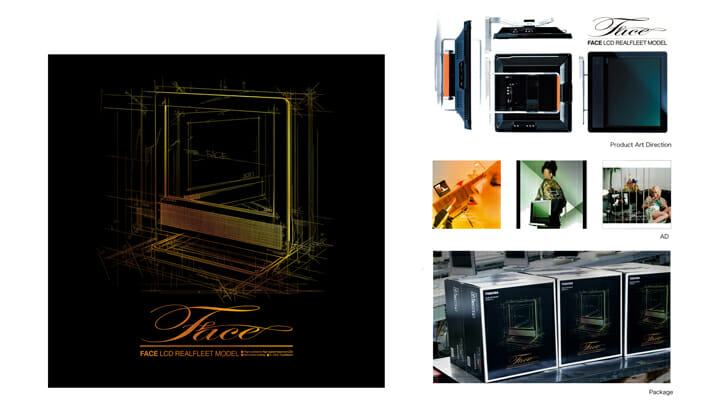

少しずつ自分たちの仕事の内容が変わってきたのは、プロダクトの商品開発に関わるようになってきてからです。鄭秀和さんに声をかけていただいて、amadanaのテレビ「FACE LCD REALFLEET MODEL」のプロダクトの開発から入って、アートディレクションをすべてやってほしいと依頼されました。同じくらいの時期に「レゴコンポ」のアートディレクションの依頼もあり、そちらも開発から入ってアートディレクションまでするという案件でした。その後、ドコモの「MUSIC PORTER X」という携帯電話の、プロダクトデザインからインタフェース、広告からWEBまで、すべてディレクションするような仕事を依頼されるようになりました。

TOSHIBA「FACE LCD REALFLEET MODEL」/ART DIRECTION, GRAPHIC DESIGN

NTT DOCOMO「MUSIC PORTER X」/ART DIRECTION, PRODUCT DESIGN, GUI DESIGN

サイトウマコトさんや佐藤可士和さんといった、グラフィックデザイナーがケータイを手がけるというおもしろい時代でしたね(笑)。要は総合的なブランディングを頼みやすかったからだと思うんですけど。いま考えるとラッキーでしたね。開発から関わらせてもらったので、技術者の思いみたいなものをダイレクトに広告や映像で展開できる、それはすごく勉強になりました。

消費されないため、あえて表に姿を見せなかった

僕らが19歳で「TGB design.」をはじめた頃は、まだまだ独り立ちできないような若者の集まりだったので、3人で固まってないと消費されてしまうという恐れがすごくありました。仕事がいっぱい入ってくるのはありがたいけど、仕事に追われてしまうと消費されちゃうんですよ、時代のスピードがすごく早くなっていたので。グラフィックデザイナーは商品をつくっているわけじゃなくて、言ってみれば身体で仕事しているわけなんですよね。ちゃんと納得できる良いデザインがつくれていたわけじゃないし、若さでなんとかなっている部分はあったけど、そこで顔や名前が出てちやほやされるとダメになるというのはわかっていました(笑)。

3人とも趣味嗜好が違う、でもたくさんつくりたい、だったら各自がクライアントを持とうと考えるようになりました。クライアントの言語や仕事の仕方を各自が経験して、ひとつ屋根の下でインディペントで仕事をしていく形だと責任が持てるじゃないですか。そういう自覚を持つために独立採算制にしたんですよね。

言ってみれば兄弟みたいな感じなので、「請求書ってどういう風に出すの?」みたいな部分は共有しておいて、喧嘩にならないように自分のテリトリーを確保しておく。市古とかはテクノとかアニメが好きので、アニメの仕事が来た時は市古、小宮山はスポーツが好きなので、サッカーとか格闘技の仕事が来た時は小宮山、音楽とかファッションの時は僕がやる、そういう割り振りが自然にできました。「このデザインはイマイチじゃない?」みたいな、クオリティコントロールの部分はお互い言い合って、他のメンバーに迷惑がかからないように切磋琢磨してきた。それを早い時期からやっていたので、だいたい2000年くらいになってくると、各自が持っているクライアントがだんだん大きくなってきて、その時にクロスオーバーさせることができるようになってきました。

市古が「ヱヴァンゲリヲン」のDVDのパッケージデザインや劇中のUIをまで手がけていて、僕はその頃にドコモの携帯電話のデザインをしていたので、「ヱヴァンゲリヲンケータイ」をつくった時にはお互いの経験を活かすことができました。携帯電話のインターフェースのデザインはものすごい量なので、そういう時にやっと3人一緒に働けるタイミングになるんですね。案件の規模が大きい時には3人集まって、それ以外の時はそれぞれで生きていく、誰かが誰かを背負うんじゃなくて全員が独立した形で成り立っています。

NTT DOCOMO「Evangelion Phone “SH-06D NERV”」/ART DIRECTION, PRODUCT DESIGN, GUI DESIGN, PACKAGE DESIGN

実は会社になったのも2年くらいの前の話で、それもクライアントさんから「そろそろ会社にしてくれ」と言われて(笑)。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![Ishiura Masaru 展 [2016 – 2019 中今]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/a2a2de786196e06a4d140d0ee5a01be9-560x560.jpg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)