DJのように「魅力を伝える媒介者」になりたい

デザイナーとして、コンサルティングやブランディングを幅広く手がける佐野さん。実はインディーズで活動する音楽家でもあり、その活動歴は長い。ただ、音楽家として自分自身が注目されることより、「こんな音楽はどう?」と世の中に提示する仕掛けづくりに関心があるという。それができるなら、自分がステージに上がらなくても構わないとも。

佐野彰彦さん(以下、佐野):もともとの感覚がDJ寄りなんでしょうね。世の中に知られていない音楽を掘り出して紹介するという行為と同様、デザイナーとしても、企業や商品の魅力を深く掘って見つけ出し、デザインに落とし込んで伝えていく。そんな媒介者になりたいと思っています。独立した当初はWebデザイナーとして仕事をしていましたが、経営者や意思決定者と直接向き合い、「誰のために何を伝えるのか」を考え、デザインすることにこだわってきました。Webはあくまでツール。主軸は「お客さんの叶えたい世界を一緒につくること」です。

佐野彰彦

クリエイティブディレクター、ブランドデザイナー、コピーライター、音楽家、DJ、株式会社それからデザイン代表/TURN harajuku主宰。1974年生まれ。神奈川県横浜市出身。明治大学理工学部数学科卒。株式会社それからデザイン代表。ブランド戦略から、デザインワークまでを一貫してプロデュースするコンサルティング型のデザイナーとして活動している。Webデザイナーとしてキャリアをスタートさせた後、現在は、ブランドコンセプト、ネーミング、ライティングのコピーワークから、CI/VI、ウェブ、グラフィックなどのアートワークまで手がける。

現在手がけているのは、企業や商品のブランディングのほか、自社事業として、スモールビジネスオーナー向けのウェブ作成アプリ『とりあえずHP』の開発とサービス提供、クリエイティブラウンジ『TURN harajuku』の運営が中心だ。「デザインを通じてブランドをつくるということをずっと考えてきた結果、この3つになった」と語る。着手の出発点が違うだけで活動の根底に流れる想いは変わらない。

ブランディング業の中で感じた違和感と『“besign”talk meeting』 の誕生

長い間、一般的なデザイナーの仕事は、クライアント企業から提供される既定情報を受け取って美しく整えること、いわゆる実制作を請け負う段階に留まっていた。そこに違和感を持っていたと佐野さんは語る。

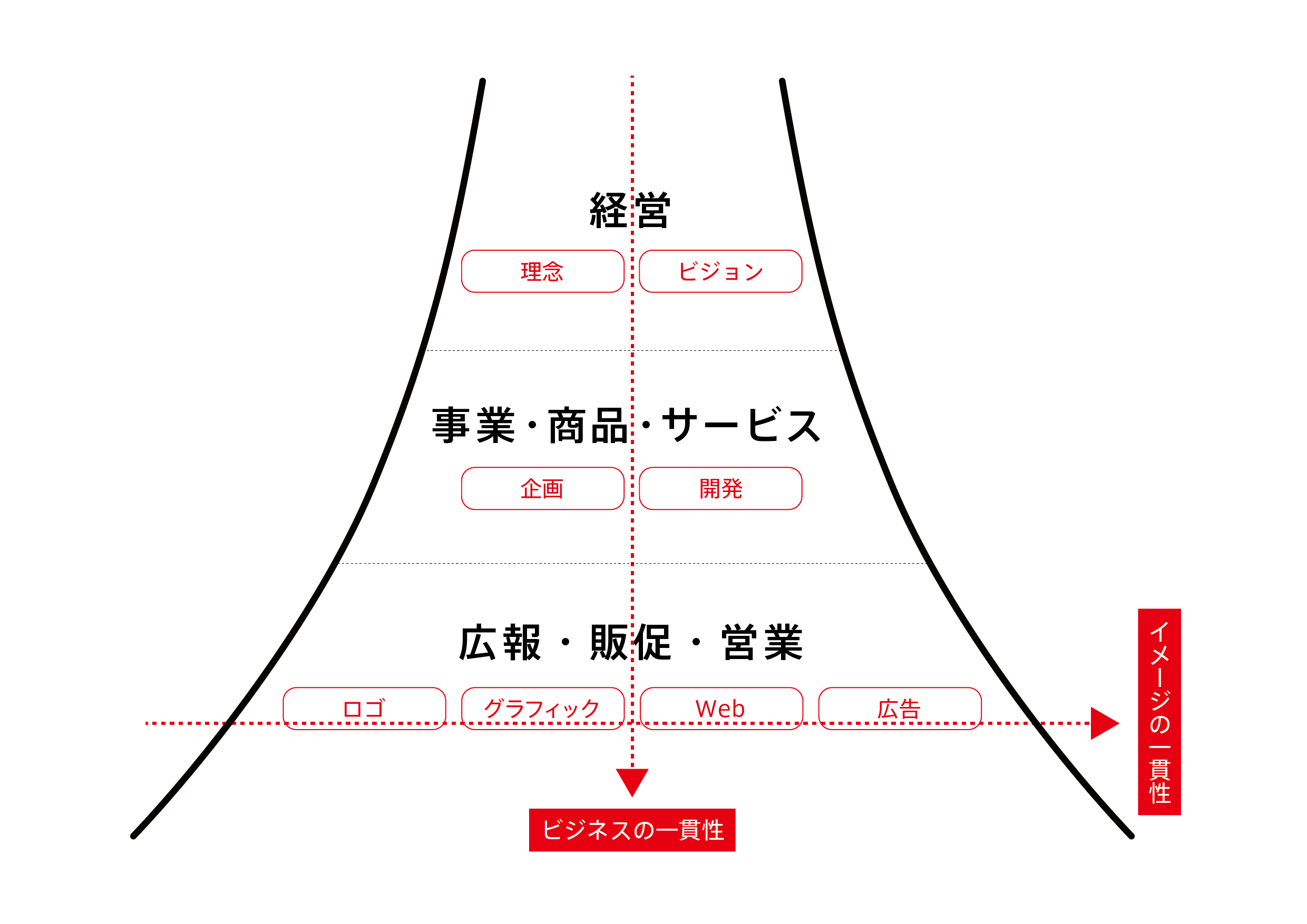

佐野:デザイナーとして、企業の経営者と向き合って「何を世の中に伝えたいのか」ということを突き詰めて考えていくと、その企業が存在している理由や経営者の想いといった、「経営の上流」に触れていく形になる。一方で、「では、この会社のデザインをどうしましょうか」という話になった途端に、色や形をそろえてほしいといった「見た目」だけの話に落ちてしまうケースが多々あります。なぜだろうと悩み、試行錯誤する中で気づいたのが、経営とは「川」のようなものではないかと。

川上に経営理念やビジョンがあるとすれば、そこに紐づく事業やサービスがあり、そしてその先に事業やサービスを伝えるための広報活動、宣伝活動があって、社会という海へとつながっている。これまでの「デザイン」は、川下の広報・宣伝の文脈だけで語られることが多く、経営の上流からのつながり、いわば「縦の軸」について意識してこなかったのではないかと思ったのです。

佐野さんの気づきは、「ビジネスの一貫性」について経営者とデザイナーとが一緒に整理して深く共有したうえでないと、真の「イメージの一貫性」が成り立たないという考えへとつながった

佐野:最近のプロジェクトは、半年ほどかけ、その会社の経営者の方が考えているビジョンや目指したい姿について語り合い、言語化することからはじめています。そのうえで、事業やサービスについても一緒に整理する。具体的な「ロゴ」や「Webデザイン」といった形に落とし込んでいくのはその後です。やっていることとして、最も近い概念としては「ブランディング」という言葉になるのかなと思っています。

businessの「b」とdesignの「d」で構成されたロゴ。デザインやコピーは佐野さんによるもの

ゲストとのトークセッションの熱は参加者へと伝播。自然と参加者同士の交流も深まる

佐野さんはブランドデザイナーとして、現在、いくつものプロジェクトにかかわっている。その中で、やはりビジネスとデザインの「距離感」が気になるという。ビジネスパーソンとクリエイターにおける「常識の食い違い」とでも言おうか。経営者側がデザインやデザイナーに対して苦手意識を持っていたり、一方でデザイナーも経営について無知であるケースが多い。佐野さんは、そんな状況を打破し、なんとか改善したいと思っている。そこではじめたのが、トークイベント『“besign” talk meeting(以下、btm)』だ。

佐野:“besign”とは、businessの「b」とdesignの「d」を入れ替えた造語です。btmでは、ビジネス側とデザイン側、二方向からのアプローチを意識しています。経営者や事業決裁権を持つ人をはじめとするビジネスパーソンと、デザイナー、エンジニア、ライターといったクリエイター。その双方が集まるイベントを目指しています。草の根活動ですが、まずはそういう「場」をつくろうと考えました。政府の『「デザイン経営」宣⾔』のような大上段のものではなく、もっとリアルなエピソードや「本音」をお互いに交換できるような場にしたい。この小さな『TURN harajuku』という半地下の空間でなら、参加者の距離を近づけることができると思ったんです。

ビジネスにデザインを取り入れる経営者や、ビジネスにデザインを提案するクリエイターを招聘し、毎月開催している。デザインがビジネスに効果を与えた事例、うまくいったことだけではなく、見えてきた課題、一筋縄ではいかなかったプロジェクトの舞台裏、デザイナーの奮闘など多彩な事例が紹介されてきた。例えば、仙台の大手靴卸業ヒロセの経営者、菅井伸一さんをゲストに招いた回では、自社ブランドの立ち上げにあたって、外部から複数人のフリーランスクリエイターが関わり、経営者のビジョンの下、一丸になってチーム化されていった様や、商品開発を行った結果として社員の創造力やモチベーション向上など、インナーブランディングとしての価値が生まれたとの報告がされた。

佐野:毎回、「あなたにとってよいデザインとは?」という質問をゲストに対してしています。もちろん決まった正解はない。それぞれが考える「デザイン」がそこにあります。ビジネスパーソンの思考とデザイナーの思考を行ったり来たりしながら、参加者も一緒に、間にある「溝」を埋めていくようなイベントにしたいと考えています。

デザイナーがビジネスとの距離を縮めるには

ゲストはかねてから佐野さんが「話してみたい」と感じていた人を招いているとのこと。勢い佐野さんが考え方に共感した経営者やデザイナーになるが、共感するポイントとはどんな点にあるのだろう。そう質問すると、「現場での経験や試行錯誤を経て導き出した帰納法的なものですが……」との前置きの上でこう語る。

佐野:経営者に関して言えば、どれだけ強い大義や会社にかける想いがあるか。極端に言えばそれさえあればいい。僕らは外から火をつける役目ですが、ビジネスの出発点、つまり経営者の心に「種火」がないと、僕らのようなデザイナーは出番がなくなります。

ブランディングは長期に渡る上にクライアント側にも負荷が大きい作業だ。それだけに内からの理由、どうしても成し遂げたい想いがなければ、くじけそうになった時に踏みとどまれないのだという。また、逆にいえば、強い想いを持つ経営者にパートナーとして真正面で向き合うには、デザイナー側にもそれだけの準備と覚悟が必要だ。

佐野:デザイナーに求めたいことは「ビジネスに対する知識と経験、経営者の心の理解」です。私自身、自社サービスを企画・開発するビジネスオーナーでもありますが、そのことはブランドデザイナーとして、企業から依頼を請ける際に、強力な武器になっていると感じています。デザイナーには、ビジネスをやってみることをおすすめしたい。

できればデザイン以外の何か、例えばネットショップを立ち上げて、仕入れから発送までを体験してみる。すると、「どうすれば売れるだろうか」、「お客さんはこれで満足してくれたのだろうか」といった、経営視点の感情が自然にわいてくると思います。また、デザインや販促の方法についても試行錯誤する中で、経営者のフィールドで話ができる共通言語や知識が、現場での経験も伴う形で身についていくはずです。

「新しいデザイナー」たちがシーンをつくり、時代を動かす

btmをベースに、さらなる目標として「共感し合えるクリエイター仲間を増やしたい」と語る佐野さん。

佐野:一人の力は微々たるものかもしれません。でも、複数人が集まると「シーン」ができる。シーンができると時代が動く。音楽も、シーンの誕生が常に新しい時代をつくってきました。私が好きな90年代のイギリスのロックも、ミュージシャンやバンド間の交流が盛んに行われ、ブリットポップというシーンが生まれ、時代を動かしました。

僕は経営が理解できる「新しいデザイナー」を増やし、そういうデザイナーの集まりで自ずとシーンが生まれるような活動をしていきたい。そして、デザインは「ただ見た目を整えること」ではないとビジネスパーソンにも理解してもらいたいと思っています。デザインって本当に社会に役立つし、ビジネスに取り入れたほうがよいことだと伝えたい。デザインは社会を変える「熱」になり得る、ただそれは『「デザイン経営」宣⾔』から生まれるものではなく、もっと経営者とデザイナーのプライベートな会話からはじまるものではないかと思っています。

一人のビジネスオーナーと一人のデザイナーが膝を突き合わせること、それが「デザイン経営」に挑戦する第一歩。そんな風景を当たり前にしたいと語る佐野さん。デザインとビジネスの媒介者として孤軍奮闘するデザイナーは、いつでも自分のことより周りの人のことを考えている。

『それからデザイン』のメンバーたちと佐野さん

取材・文:木村早苗 撮影:葛西亜理沙 編集:瀬尾陽(JDN)

それからデザイン

https://www.sole-color.co.jp/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)