“しるし”を中心テーマに、商品化を前提とした新しいビジネスとなるアイデアを募集する「SHACHIHATA New Product Design Competition(シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション)」の第18回目の応募が、2025年4月1日から開始した。

今回のテーマは「つながるしるし」。審査員は中村勇吾さん、原研哉さん、深澤直人さん、三澤遥さんが継続となり、ゲスト審査員として建築家の大西麻貴さんが新たに迎えられた。

本記事では、大西麻貴さんと特別審査員を務めるシヤチハタ株式会社 代表取締役社長の舟橋正剛さんに、大西さんが審査に参加することへの期待や、「つながる」「しるし」といったキーワードについてお話をうかがった。

――今回、大西麻貴さんにゲスト審査員としてご協力いただけることになりました。まずは大西さんの簡単なご経歴からお聞かせいただけますか。

大西麻貴(以下、大西):大学から建築を勉強するために東京に出てきて 、卒業後は自分の設計事務所を始めました。現在は大学の同級生だった夫と2人で事務所を運営しています。

個人の住宅設計から公共のお仕事まで、いろいろなプロジェクトがあります。子どもの遊び場や図書館は、福祉にまつわるお仕事も多いです。たとえば奈良の「Good Job! Center KASHIBA」は障害のある人と共に働く場所をつくるプロジェクトでした。街から離れた閉じた場所ではなく、もっと街とつながったところで、誰にでも居場所がある空間をつくれるかをテーマにつくりました。

舟橋正剛(以下、舟橋):作品には、木を使ったものが多いですか?

大西:はい、多いです。五感で触れて楽しめることは大切にしている要素の一つです。木に限らず、たとえば土やコンクリートや金属でも、出来るだけその素材を感じられるようにしています。

大西麻貴+百田有希/o+hの手がけた奈良の「Good Job! Center KASHIBA」。全体に木材が多く使用されている。 photo/Yoshiro Masuda

――今回のテーマは「つながるしるし」ですが、東京・六本木にあるTOTOギャラリー・間で開催されていた「大西麻貴+百田有希 / o+h展:⽣きた全体――A Living Whole」でも「つながる」は一つのキーワードだったと記憶しています。普段のお仕事で意識されることは多いですか?

大西:そうですね。私は社会人になったのが2011年で、すぐに東日本大震災がありました。東北に通ってボランティアをしたり、仮設住宅の間に集会場をつくるプロジェクトに関わったりしたことが、自分にとっての仕事の始まりです。

その頃は都内のビルの5階に事務所があって、隣に誰がいるかも知らないような場所で働いていたのですが、東北に行ったとき私自身も仮設住宅に住まわせてもらい、地域のおじいちゃん、おばあちゃんたちと飲み会をしたり、カラオケをしたりしながら建築を立ち上げていきました。大学生の頃に一人で抽象的に考えていたことと全く違ってすごく印象的な経験で、それをきっかけに現在のスペースに引っ越してきました。

いまの事務所はもともとガレージだったのですが、人形町という下町にあって、ご近所付き合いも盛んです。引っ越してきた当初は改装にかけるお金が十分になかったので、シャッターを開けっ放しの八百屋さん状態で仕事をしていました。すると、ありとあらゆる人が事務所の中に入ってくるんです。子どもが模型を見に来たり、近所の人が休憩しに来て一時間ぐらい、なかなか帰ってくださらなかったり(笑)。

同じ東京に住んでいても、自分自身の街に対する態度を変えると、こんなにも街とのつながりが変わるんだなと実感しました。境界とか、場のあり方や雰囲気が、つながりを考えるうえでもすごく影響があると実感しています。

舟橋:大西さんの作品を拝見していて、キーワードとして挙げられているのが「つながる」「生きる」「根ざす」「愛」など、非常に人間っぽい言葉が多いと感じ、そのなかで「つながるしるし」は世界が広がるかなと思いまして、テーマに選びました。

つながることによって、これまで見えなかった関係性があらわになって、便利になったり楽しくなったり、「もの」とか「こと」、仕組みなど形式にこだわらない広がりがでるかと思っています。

大西:「つながるしるし」と聞いて、私が最初に思いついたのは、山岳都市の頂にある教会のような存在でした。教会のまわりに集落ができて、教会に光が差すと自分はこの街に住んでいると感じられる。つまり教会自体が「しるし」になっていて、この街が私の故郷だ、と感じられるような。建造物じゃなくても、背後にある山とか、もしかしたら街角にあるみんなに愛されているそば屋とか、そういうものもあるかもしれません。

自分が「この街に属している」とか「ここに帰ってきた」と、ふと感じさせるようなものを、私は「つながるしるし」として思い浮かべます。これは建築の仕事をしているから思うことでしょうし、もっと小さなしるしも、目に見えないしるしもあるだろうと思います。

昨年の最終審査会の様子

舟橋:過去2回、ゲスト審査員をお呼びしてきましたが、今回も違う視点を取り入れたいと思い、大西さんに依頼させていただきました。シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティションは、今年で18回目で、1999年にスタートして2008年から10年お休みしましたが、2018年に再開しました。そこからの8年間、受賞作の商品化を続けてきました。クラウドファンディングをして反響を見るなど、トライアルを重ねられる要素も増えました。

大西:「しるし」というキーワードは毎回変わらないのでしょうか?

舟橋:ずっとしるしにこだわってきました。たとえばスタンプは承認やゴールのしるしですが、たとえ物理的な印鑑が使われなくなって、デジタルの電子認証に移り変わっても「印影的なもの」は重要視されているんですね。デジタル上でも誰が合意して、どういう経緯を経てこの契約があるのかを可視化できる方が便利だという声があります。

また最近、クラウドファンディングで好評でしたのが、トイレ掃除のときに吹きかけるスプレーのミエルモという商品です。アンモニアやタンパク質がついているところだけ青く残る、汚れているところを可視化する道具です。これも一つのしるしだと思っています。気づいていないしるしの付加価値はたくさんあるので、ぜひ皆さんに教えていただきたいと思っています。

話題になった「ミエルモ」の使用イメージ画像

大西:私たちもちょうど昨日、工事契約に立ち会ったのですが、やっぱり判を押す瞬間って、ほんとに厳粛な気持ちになります。息を飲むようにみんなが見守っていました。それはデジタルになってもきっと変わらないのでしょうね。こうやってしるしの可能性を広げていくと、とっても面白いですね。

舟橋:毎回、いろいろなことを学ばせてもらっています。26年前に始めたときといまでは、時代も視点も変わっているのがすごくよくわかります。

大西:楽しみです。いろいろな色がまだら模様になった朱肉の「わたしのいろ」を見たときは「なるほど、その手があったか」と思いましたし、去年のグランプリのクラッカー「めでたいん」も、しるしをテーマにこんなに展開できるのかという発見がありました。

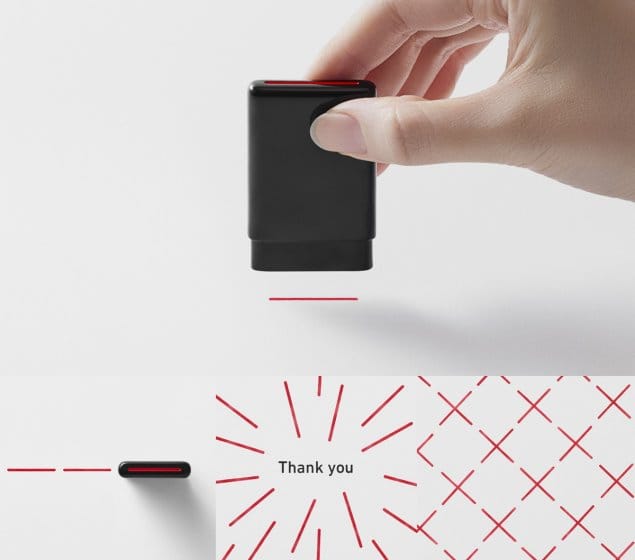

17thグランプリ「めでたいん!」。テーマは「可視化するしるし」

舟橋:毎回テーマによって違う面も見せてもらいましたが、ゲスト審査員の方が入ってくださることによって、その方の世界観に共感されている方がきっと応募されると思っています。

どうしてもシヤチハタのコンペなのでハンコや朱色のものが多い傾向はありますが、もっと広い視野で「しるし」が捉えられた結果、プロダクトか、もしかしたら基礎的な仕組みか空間かわからないですが、「大西さんに見てもらいたい」というような作品が多く見られるのではないかなと期待してます。これまでのテーマはどちらかというと「モノを提案してください」というものが多かったかもしれませんが「つながる」というテーマはモノでなくても問題ないので。

大西:普段は建築をつくっていて、あまりプロダクトのお仕事はないのですが、空間につながるしるしも出てきたら面白いと思っています。先ほどおっしゃっていた汚れを可視化する提案も、とても空間的だなと思いました。建築の審査をすることは過去にありましたが、それ以外では初めてなので、どういう発想で皆さんがつくってこられるのか審査するのは、自分も試されているような気持ちでもあります。

――建築において「つながる」という視点は、もちろん概念的なものもありますが、何かと何かを連結させるという物理的な面白さもありますか?

大西:ありますね。建築はいろいろなものをつなげないと機能しません。たとえば、配線しなければ電気もつかないし、配管しなければ排水もできない。私たちがやっているのは、単体ではなく、部材と部材を組み合わせてつなぎ合わせることで初めて意味が生まれてくること。建築をつくると内側にも外側にも意味ができます。何かをつなげて組み合わせることで初めて立ち上がってくる場所の意味を常に考えている気がします。

舟橋:しるしって単純なワードですが、提案次第ではすごく広がると思っています。ただ、自分たちだけだと専門的に掘り下げすぎてしまうんですね。僕らはこのコンペは永遠に続けるつもりでいますが、直接的に商品化するだけでなく、僕たちの次の商品やサービスなど、事業のヒントにさせていただいていて、本当に貴重な機会になっています。

大西:今、広がりとおっしゃいましたが、私たちが仕事をするとき、縮尺を変えて見てみることを実践しています。たとえば模型でも、10分の1、100分の1、1000分の1で見ると全然違う関係性が見えてきます。1000分の1だと、周辺の山や建物との関係が見えますが、10分の1だと部材と部材の関係が見えてくる。だから、すごく小さなプロダクトから、もしかしたら風景との関係までつないでいけるような、広がりのあるしるしの考え方もあるのかなと、お話を聞きながら思いました。

――たとえ商品化がすぐにできないようなものでも、提案として実現性があればよいのでしょうか?

舟橋:もちろんです。ただ実現可能かどうかは、すべて検証しています。

大西:最近はオンラインの世界にだけ存在するような建築をテーマにする建築家も現れてきていて、これから私たちの職能も変わっていくかもしれません。でも私個人としては、土地があって、その土地固有のものとして生まれてくることが建築の特別さだと感じています。

オリジナルで仕立ててくれる洋服などが少なくなっているなかで、誰かのために住宅を一品生産で作ることができる仕事でもあり、それはすごいことです。また、その土地に根付いた固有のもので、動かせない交換不可能なものという点も価値の一つだと思っています。

舟橋:僕らのビジネスは主力がスタンプです。スタンプって一つひとつ全然違うし、文字も自分たちでつくったフォントなんです。そういう意味では全てがカスタマイゼーションですね。

大西:本当にそれぞれの固有の、個人のオリジナリティを表現しているものでもあるわけですね。すごくたくさんつくられるプロダクトでありつつ、唯一無二のものでもあります。

――大西さんにとって、建築としるしの関係性はどのようなものでしょうか?

大西:建築はその土地の記憶をその場に記して、可視化するものでもあると思っています。私たちが建築をつくるときも、場所や、文化、土地柄などを調べて、それを形として建築にしていく。それが何十年も同じ場所に残って、今度はその建築が記憶をとどめたものにもなるし、さらには傷ができたり、思い出ができたりして、見えないものが重なって、記憶を蓄積していけるような場所になる感覚はありますね。

私は建築家って伴走する存在だという印象を持っています。「この場所をつくりたい」と思う方とか「ここを住まいにしたい」と考えている方の気持ちに対して、一緒に走っていくような存在がいいなって。

人間って生まれてから死ぬまで必ず何かしらの空間の内にいる。病院で生まれて、学校に行ったり、お家で亡くなったり。私たちのまわりには必ず空間があるので、多分すごく影響を受けていると思います。そうした意味で建築とは人間の生きること全てに関わるとも言える仕事だと思うので、その一つひとつに心がこもっていて、想像力を刺激するものだったら、すごく社会が良くなるなんじゃないかと思っています。

■第18回シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション

https://sndc.design/

取材・文:角尾舞 撮影:井手勇貴 編集:JDN

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)