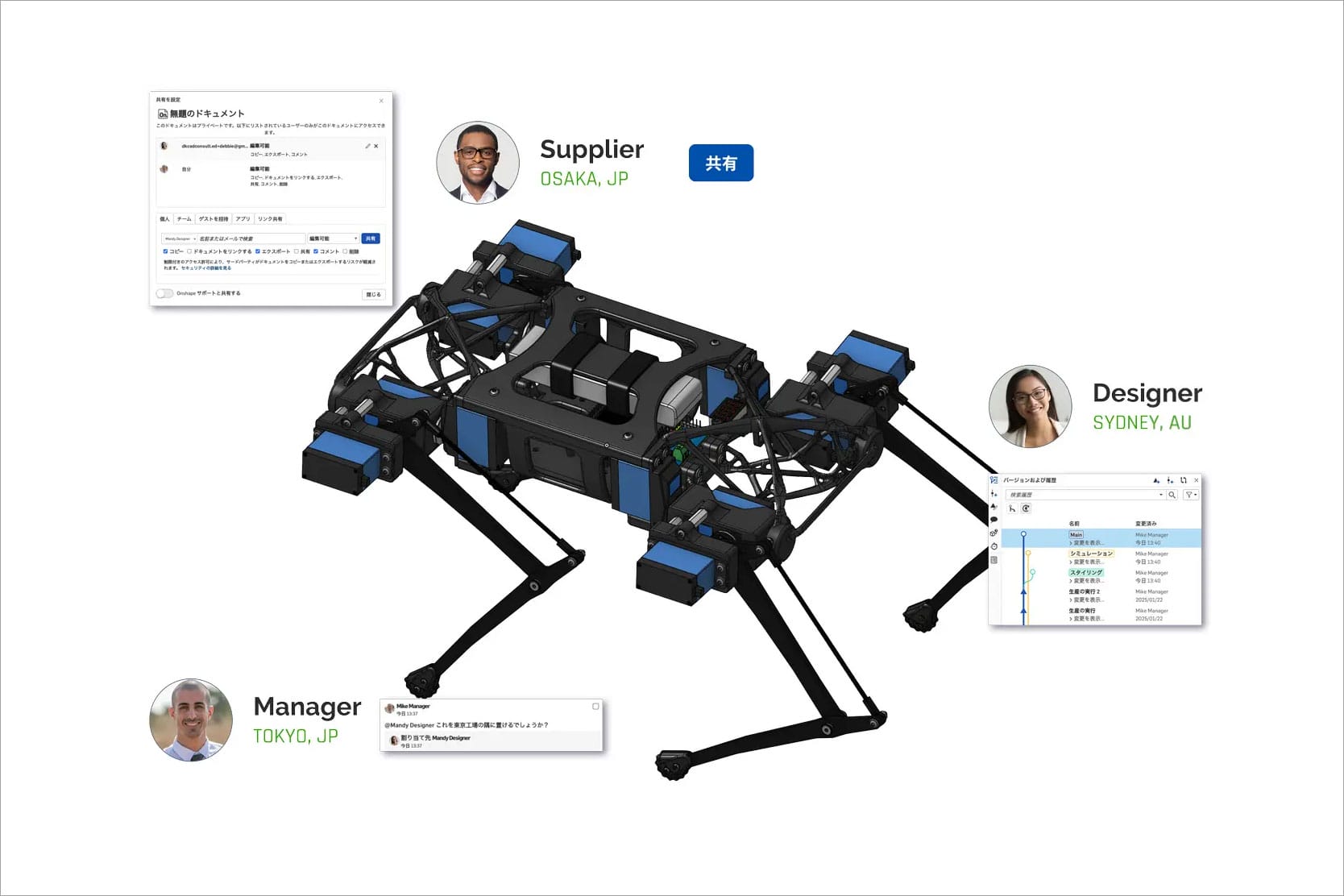

インストール不要でどこからでもアクセスでき、履歴管理やリアルタイムでの共同作業など、クラウドならではの利点を備えたPTC社の3D CAD「Onshape(オンシェイプ)」。無料版が使い放題なのも驚きだが、近年注目を集めるSaaS型の3D CADで、デザイナーの思考と制作を軽やかにつなぎ、場所を選ばない“ものづくりの新しいかたち”を生み出している。

今回の企画では、家具や日用品など幅広いデザインを手がけるプロダクトデザイナーの川本真也さんにOnshapeを試していただいた。オフィス家具メーカーでキャリアを重ね、独立後は金属の質感や構造に着目した作品を国内外で発表している川本さん。

これまでのキャリアやデザインへの向き合い方、そしてOnshapeの使用感とクラウドがもたらすワークスタイルの変化などについてうかがった。

経験を重ねて見えてきた「デザインの広がり」

――まずはこれまでの経歴を教えてください。

日本大学芸術学部大学院を卒業後、オフィス家具メーカーの「オカムラ」に入社しました。3年ほど椅子のデザインを担当したのち、デスクやパーテーションなどオフィス家具全般を扱うチームへ。その後は、公共施設や病院などで使われる家具も担当し、オフィス以外の領域にも携わりました。7年半ほど在籍し、幅広い分野で経験を積むことができました。

川本真也

退職後は、プロダクトデザイナー横関亮太さんの事務所で、家具や家電、日用品などジャンルを問わず携わりながら、中小企業のブランディングや製品開発の初期段階から関わる仕事にも取り組みました。

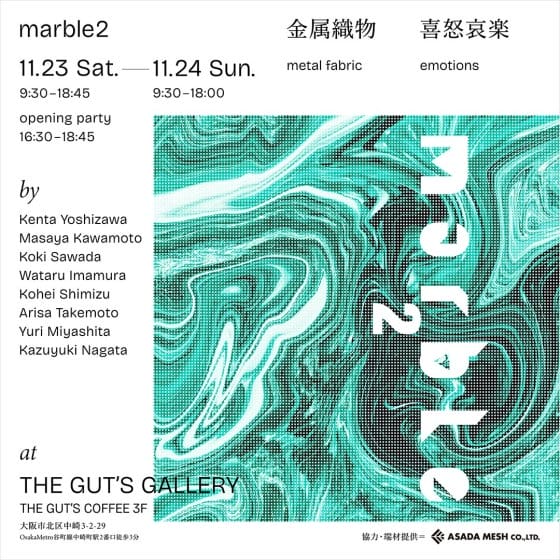

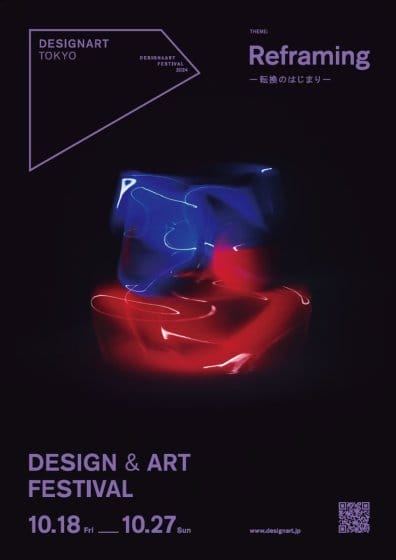

2024年4月に独立し、現在はフリーランスのプロダクトデザイナーとして活動しています。同年10月にはデザインイベント「DESIGNART TOKYO 2024」、今年4月にはミラノデザインウィークの「ALCOVA」に出展。6月には中国・上海で開催された「Design Shanghai 2025」で展示をおこないました。ありがたいことに国内外でたくさんの機会をいただいています。

――独立されてからの作品は、会社員時代とはかなり雰囲気が違いますね。

はい、よく驚かれます(笑)。独立してからは丸いスチールパイプを“潰す”という工程に着目して、その変形をデザインに取り入れた家具シリーズを制作しています。素材はステンレスで、表面には「塩浴着色処理」という特殊な方法を使っています。ナトリウムを含んだ薬液に素材を入れ、約800度の高温の釜で酸化皮膜をつくることで、銀色のピカピカな金属に独特の色合いを生み出すことができるんです。おもに椅子やテーブル、ペンダントライトなどを制作しています。

(左)PF Armchair(右)PF Table。どちらもパイプを潰す工程に着目して制作されたシリーズ

丸いパイプのままだと人が触れる部分は点になりますが、潰すことで面が生まれ、背あたりや手触りが柔らかくなる。その感触の変化から形を考えていった作品です。

ミラノデザインウィークでは、同じ“潰す”という発想を少し広げて、丸い大きな筒を少しだけ潰して楕円にしたり、下部を正円のまま残したりと、形のコントラストを意識しました。また、これまで単色だった着色も、上部だけ鏡面仕上げにして下部に色を入れるなど、コンビネーションの表現に挑戦しました。

PF Sidetable

――独立してからは、椅子を多くつくっているんですね。

実は新卒でオカムラに入社した当時は家具への関心もそこまで強くなかったんですが、実際にやってみるとすごくおもしろかったんです。椅子は構造が複雑で、機能性や強度、座り心地など多くの要素が絡み合います。人を惹きつける魅力があるプロダクトだと思っています。

また、オフィス家具の仕事ではスチールなど金属素材を扱うことが多く、構造や製造の知識が自然と身についていたのと、もともと鉄などの金属素材が好きだったこともあって、その経験を自分の作品づくりに活かしたいと思いました。工場見学も好きで、クライアント先の製造現場を見せてもらうこともよくありますが、こういった技術を活かす方法はないかなとも考えてこのシリーズが生まれました。

デジタルと手仕事を行き来する制作環境

――好きなものと経験が重なって生まれた作品なんですね。次は、現在の作業環境を教えてください。普段はどんなソフトを使っていますか?

オカムラでは3DソフトはOnshapeの開発元でもあるPTCの「Creo(クリオ)」を使っていましたが、独立してからは比較的安価で個人でも導入しやすい3Dソフトを使っています。家具の仕事では、工場とのやり取りで2次元の図面を描くこともありますが、それも同じソフトで対応しています。

ビジュアルをきれいに見せたいときは、別のレンダリングソフトを使って仕上げます。少しテクニカルな話になりますが、使っているメインのソフトでは角の処理がやや難しく、複雑な曲面を滑らかにつなげたいときだけ、別のツールを併用しています。個人でも使いやすい仕様なので、必要な部分だけ補う形で活用しています。そのほか、プレゼン資料などをまとめる際は、Adobe IllustratorやMicrosoft PowerPointも使用しています。

――普段の制作の大まかな流れを教えてください。

プロジェクトにもよりますが、基本的にはリサーチから入ることが多いです。クライアントワークの場合、家具なら椅子、家電ならドライヤーなど最初にテーマが与えられるので、まず市場調査をして関連する画像や資料を集めます。画像を集めたり、キーワードを書き出したりして、頭の中を整理しながらイメージを膨らませていきます。

そこから、A4の紙にペンで手描きのスケッチを描きながら構想をまとめます。並行して、小さなスケールのモックアップを工作用紙でつくることも。これは形のバランスやプロポーションを立体で確認するためです。そのあと、ざっくりとした二次元の三面図を描き、バランス感やサイズ感を見ながら、それをもとに3Dに落とし込んでいきます。レンダリングでCGを作成し、最終的にプレゼン資料にまとめるのが大まかな流れです。

――手とデジタルを行き来しながら形を探るんですね。

そうですね。3Dでつくってみて、何か違うなと思ったら、また手描きに戻ります。つくって戻って試して。その繰り返しの中で形を決めていきます。

――そもそもの質問になりますが、プロダクトデザイナーは3Dソフトを扱う方が多いと感じますか?

いまは多いと思います。私も手描きを渡すことはありますが、最終的には3Dで形を詰めていくことがほとんどです。オカムラ時代は社内で構造設計まで関わっていたので、どうつくるか、どう組むかという部分まで考えていました。いまも強度や厚み、組み方、ねじの位置などを意識して、見た目のデザインだけでなく構造的な精度も自分の中で決めていくようにしています。

魅力的なのは、クラウド上で完結する手軽さ

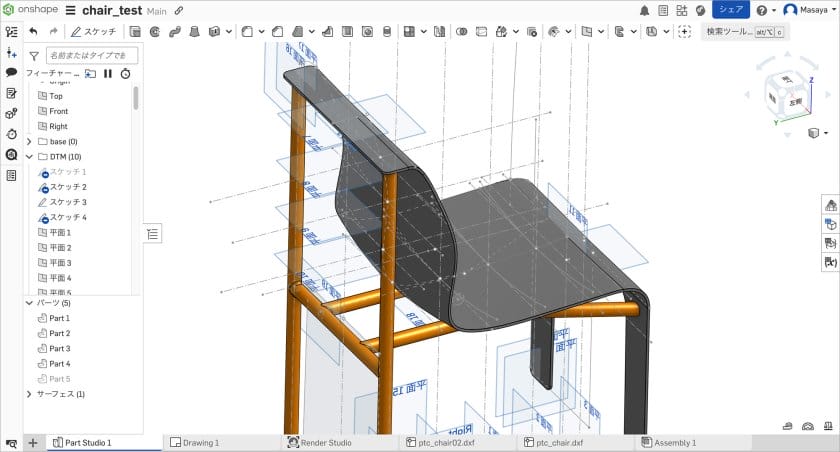

――今回はじめてOnshapeを触ってみていかがでしたか?

まず感じたのは、ソフトをインストールする必要がないという点の手軽さです。これまではソフトによってOSが限定されることも多かったのですが、Onshapeはクラウド上で動くので、MacでもWindowsでも関係なく、シームレスに同じデータを扱えるのはとても便利だと感じました。

また、前職で使っていたCreoと開発元が同じなので、面の考え方や履歴を追える仕組みなど共通する部分が多いです。そのため、個人的にはすごくとっつきやすく、操作の流れや設計思想に“親和性”があると感じました。Creoユーザーにも親しみやすい操作感だと思います。

あと、アイコンの配置や操作メニューが整理されていて、ほかの3Dソフトに比べると初心者でも入りやすい印象でした。機能が多すぎると覚えるまでに時間がかかりますが、必要なツールがコンパクトにまとまっていて、「まず形をつくってみよう」と思えるシンプルさがある。学生やこれから3Dをはじめる人にも向いていると思います。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)