デザインにおいて全体の雰囲気や印象を大きく左右する「フォント」。チラシやロゴ、Web・紙媒体など日常のあらゆる場面でさまざまなフォントを目にしますが、なかでも多くの人が一度は触れたことのある地図アプリや新聞、辞書などに利用されているのが「モトヤフォント」です。

同フォントを制作する株式会社モトヤは、1950年代から書体の開発に取り組む老舗。「可読性」と「文字の美しさ」が特徴で、プロのデザイナーにも多くのファンがいます。

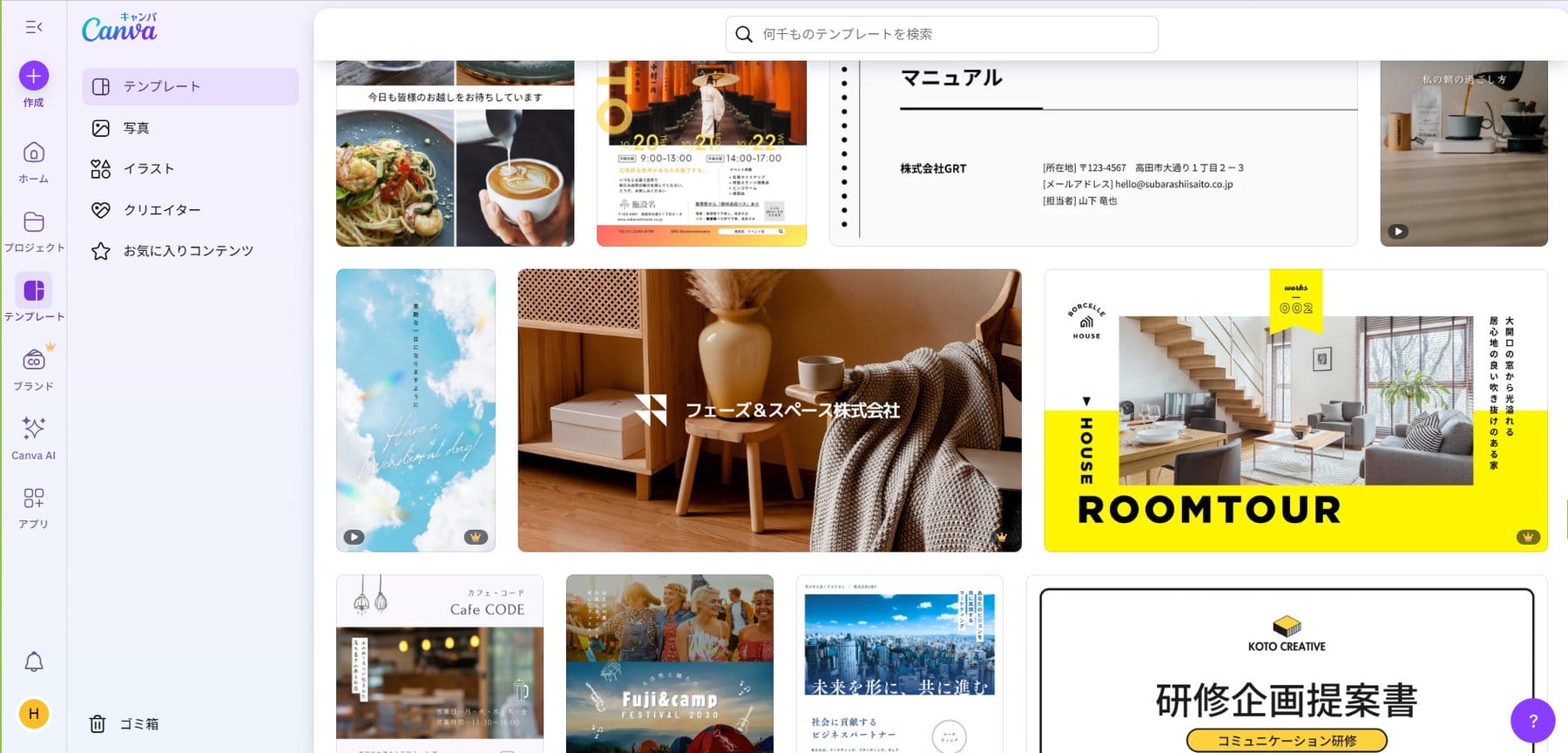

そんなモトヤフォントを多数導入しているのが、いまや世界で2億人以上が利用しているデザインツールの「Canva」です。豊富なテンプレートと素材がそろい、ノンデザイナーでも比較的簡単にデザインができることで知られ、日本でも利用者を増やしています。

モトヤフォントが多くの場面で導入され、支持される理由とは?Canvaでコミュニティの支援に取り組むKTさんにお話をうかがいました。

デザインの力を世界へ届ける

KT Canva Japan株式会社 Japan Community Lead & Evangelist。教育者やCanva公式クリエイターのコミュニティを支援し、世界初となるCanvaのビジネスユーザー向けコミュニティの立ち上げにも携わる。著書に「データドリブンの極意」。

――まずはKTさんのCanva Japanにおける役割と取り組んでいることについて教えてください。

私はJapan Community Lead & Evangelistという役職で、さまざまなコミュニティの支援に取り組んでいます。「なぜコミュニティなのか」というと、商品選びをする際に機能や品質だけでは差別化しにくい現代において、ユーザー同士のつながりや口コミが重要になっているからです。みなさんも、製品の違いを細かく比較検討するよりも、親しい友人や家族から「この商品がいいよ」と言われたほうが安心して手に取れることはないでしょうか?

Canvaはユーザーが自主的に便利な使い方や技術を発信し合うことで広まってきた背景があり、自然発生的に形成されたコミュニティが製品の強みとなっています。この動きを会社としても支援し、ユーザー間のコミュニケーションがより円滑になる環境を整えるのが私の役割です。

コミュニティに参加するCanvaユーザーのみなさんと

例えば、Canvaのコミュニティはビジネスやデザイン分野だけでなく、教育現場にも広がっています。「Canva教育版」という形で幼小中高に対して無償でライセンスを提供しており、教師や生徒間の視覚的なコミュニケーションの強化に寄与しているんです。コミュニティ支援によってユーザー間のコラボレーションや知見の交換を促すことで、製品価値そのものを高めつつ、人と人とのつながりを深めていけたらいいなと思っています。

――Canvaの特徴やユーザー層、企業としてのビジョンについても教えてください。

Canvaは誰でも簡単にデザインができる無料のオンラインツール/アプリです。61万点のテンプレートと1億点の素材(写真、動画、イラスト、音楽)があり、クリックやドラッグ&ドロップなどの簡易な操作であらゆるデザインを作成できます。素材の中にはフォントも含まれており、現在は日本語フォントだけでも500種類以上がそろっています。

おもな活用シーンとしてはプレゼン資料や企画書などのドキュメント作成、チラシや名刺などの印刷物作成、SNS投稿や動画広告制作などがありますね。Canvaでは、所定の審査を経たCanva公式クリエイターであるデザイナーにテンプレート作成をお願いしており、ユーザーはこれを活用することで洗練されたデザインを作成できます。さらに「Canvaプリント」というサービスがあり、チラシや名刺を作成し、印刷注文までできる利便性も注目していただいています。

豊富なテンプレートから選択可能なCanvaの検索画面

Canvaには「あらゆる人がデザインで輝ける世界をめざす」という企業理念があります。デザイナーではない方にもデザインに興味を持っていただき、視覚的効果を用いて他者に何かを伝えることの重要性の中で、一人でも多くの方にデザインの力を意識していただくのが目標です。コミュニティの支援活動の中でもそうした理念を伝えていきたいと思っています。

日本のユーザーに向けたローカライズ戦略

――フォントを含む素材やテンプレートの充実がCanvaの魅力ですが、多く取りそろえている理由や背景はありますか。

Canvaでは「シン・地元主義」という戦略を掲げ、各国のユーザーに合わせた製品ローカライズにかなり力を入れているんです。本社はオーストラリアにある企業で、日本に進出した当初はUIに不自然な日本語が混じっていたり、英語のテンプレートばかりだったりしました。

ただ、みなさんもご経験があるかと思いますが、海外のテンプレートだと「おしゃれだけど日本のドキュメント作成には合わない」といった違和感を覚えることって多いですよね。やはり日本で広く使われるには、日本のデザイナーがつくったテンプレートや日本語のフォントを拡充していく必要がある。そうした想いから、日本人Canva公式クリエイターの積極採用や日本語フォント環境の充実に取り組んできました。

――そうしたローカライズ戦略が浸透しつつありますが、ユーザーには豊富にそろえたデザインをどのように活用してほしいと思っていますか。

フォントを例に出すと、文字は世の中にありふれていますが、多くの人はそれがどのフォントなのかを意識することはあまりないと思うんです。水や空気のように、無意識にフォントが使われている。

ただCanvaを使うなかで能動的にフォントを選んで使用すると、種類の豊富さやデザインの可能性に気づきます。ホラーイベントには怖いイメージのフォントを使うなど、伝えたいことに合わせて選択することができる。デザインを学んでいない人にもその魅力を知ってもらうことで、フォントを提供していただいている企業やデザイナーにも恩返しができるのかなと思います。デザインに興味を持つきっかけになるプラットフォームになれればいいですね。

「フォントファミリー」がそろうことによるデザインの可能性

――Canvaがモトヤフォントを導入することになった経緯はどういったものだったのでしょうか。

Canvaでは「シン・地元主義」の戦略から2021年にフォントの拡充をはじめましたが、そのなかでもモトヤさんは早い段階で連携させていただいた企業のひとつで、フォント選定の専門のスタッフが主軸となってお声がけさせていただきました。日本のユーザーに愛される製品になるための礎をともに築いていただいたパートナーだと思っています。

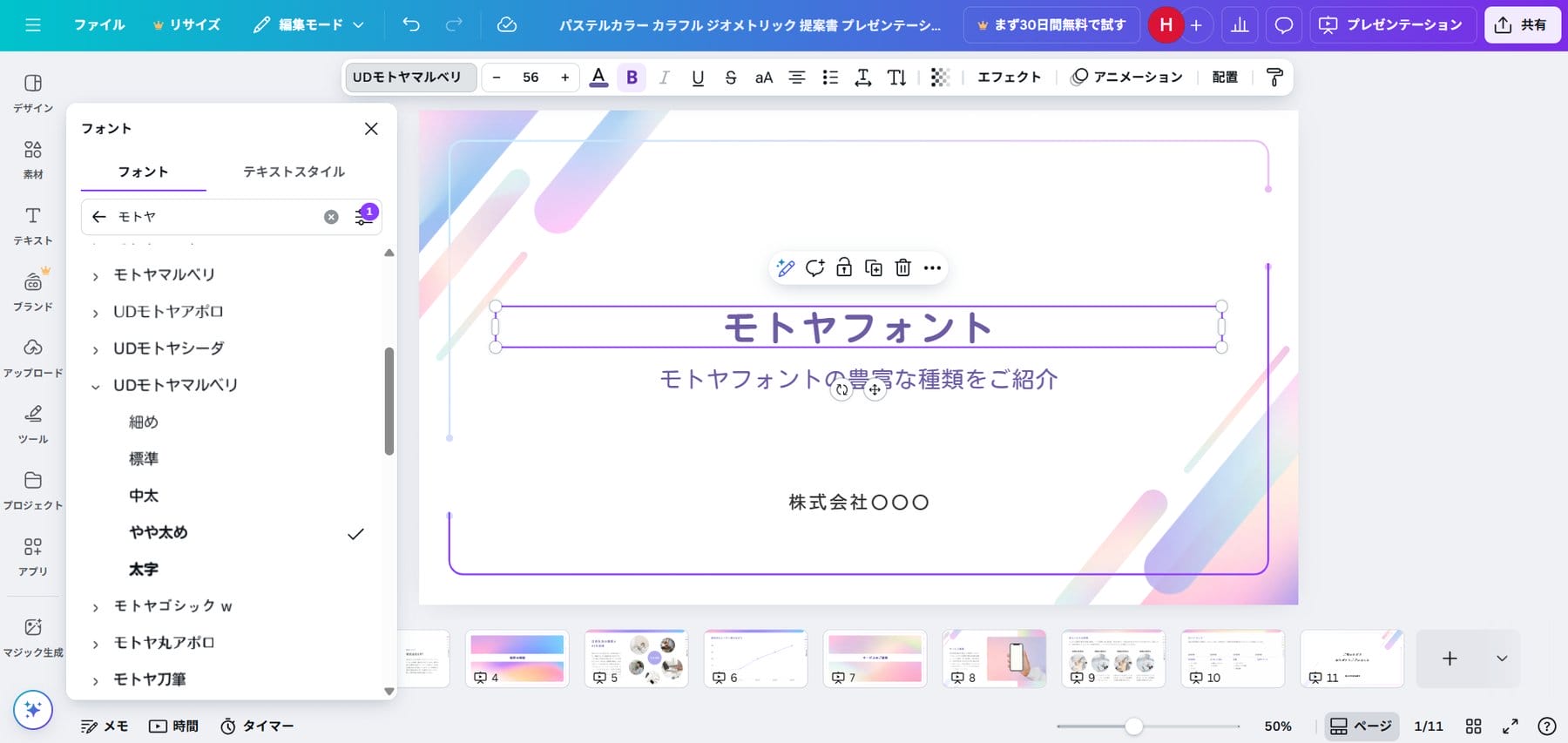

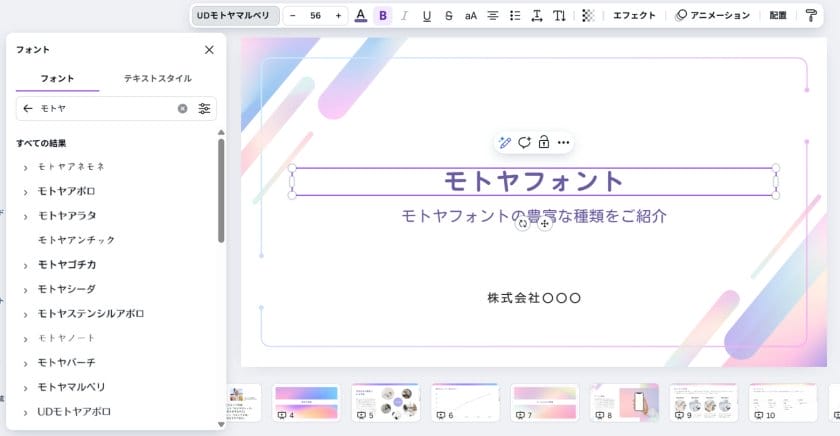

モトヤフォントの大きな特徴として、「フォントファミリー」を一式そろえて提供してくださっている点が挙げられます。同じスタイルのフォントの中にも異なる太さ、斜体、幅などのバリエーションがあり、このグループをフォントファミリーと呼びます。例えば「モトヤゴチカ」というフォントであれば「中太」「太字」「極太」といった種類があり、用途によって使い分けることができます。

「UDモトヤマルベリ」フォントファミリーの利用イメージ

Canvaで導入しているフォントの中にはこうしたバリエーションを持たないものもあるのですが、ユーザー視点に立てば、デザイン作成においてフォントファミリーがそろっていることはとてもうれしいことなんです。

フォントファミリーのバリエーションがない場合、タイトルと本文で別のフォントを使うこともあるでしょう。しかし、同じファミリーのフォントを使って太さの種類を変えるだけならば、統一感を出しながら整ったデザインをつくり上げることができます。

特にノンデザイナーの方にとって、異なるフォントを組み合わせてデザイン全体に統一感を持たせるのは難易度の高い作業です。その意味でも、フォントファミリーは活用の幅を広げてくれるところが魅力ですね。結果として、モトヤフォントだけで100種類を導入しており、ユーザーに愛用いただいています。

手書きにこだわるモトヤのフォントファミリー

充実したフォントファミリーを提供するモトヤフォント。さらに、フォントファミリーの制作においても手書きのこだわりがあります。

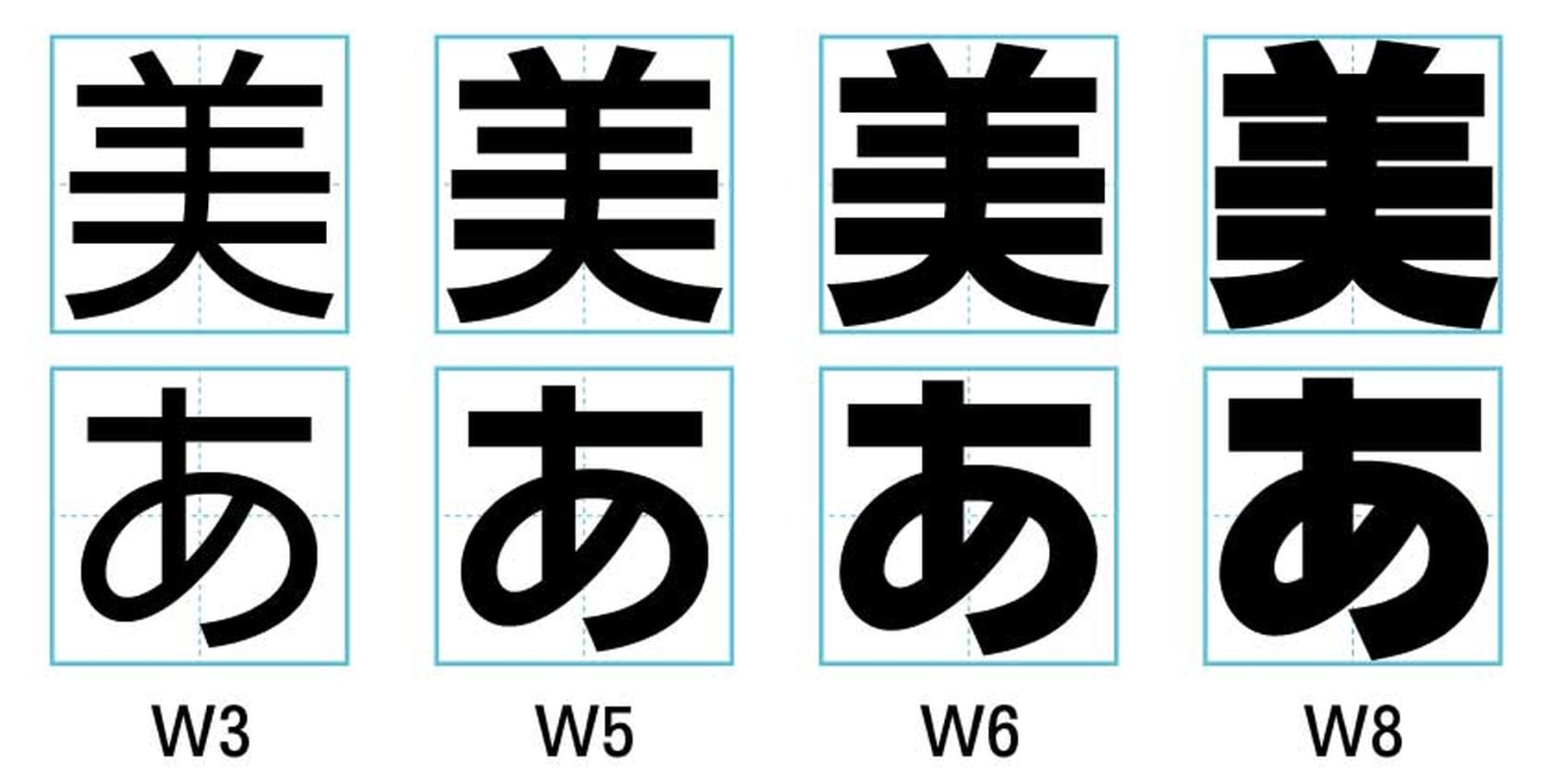

例えば、「モトヤシーダ」は、空に向かって直線的に伸びていく大らかさと、何百年もの樹齢を重ねた奥行きをイメージした書体。文字を構成する画の、内側の空間である「懐(ふところ)」を最大限に広げているので、スッキリとした印象があります。

シーダファミリーは、文字の線の太さが一番細いものと一番太いものを書体デザイナーが手書きで制作しています。中間の太さのものはプログラムで計算して生成した後に、一文字ずつ人の目で見ながらバランスを調整。線が太くなるにつれて、空間の処理にも十分配慮して完成させています。

よくある「使用する文字サイズによって書体を変えた結果、イメージがバラバラになってしまった」という問題を考慮して、一つのデザインコンセプトの書体をファミリー展開し、幅広い用途において統一されたイメージで書体を使用できるようにしています。

バリエーションの特徴

・W3:日本語の文章で使用頻度の高い仮名を、漢字より小さめにデザイン

・W5:横線の太さを画数に応じて調整し、太さの統一性を持たせたデザイン

・W6:文字の線が太くなるにつれて、外枠に対して文字を大きくデザイン

・W8:文字の線を最大限に太くした、迫力満点なデザイン

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)