対話を重ね、ゴールへと近づいていく

――ここからはフォントづくりのプロセスについてうかがいます。企業向けのカスタムフォントは、どのように制作していくのでしょうか?

土井:ブリヂストン様のプロジェクトを例に挙げると、当時はまだ企業が専用フォントを持つことがいまほど一般的ではなかったため、社内セミナーを開くなどして、フォントがブランドにどう寄与するかを伝える地盤づくりから並走していきました。

提案の進め方としてMonotypeがよくやるのは、3パターンくらいデザインを見せて、そこから徐々にゴールへ向けて狭めていく方法です。「AとBの間がいい」と言われたら、今度はその中間をつくり、さらに別の要素を加えるなどして調整していきます。

Bridgestone Typeの制作過程資料。ブリヂストンのブランドイメージを体現するため、入念なコミュニケーションと試作を重ねて開発されました

佐々木:プレゼンテーションの際、「こういうイメージでつくりました」という詳しい説明もするんですか?

土井:フォントには企業の色をしっかり反映したいので、先にお客様からキーワードを出していただくことが多いですね。ブリヂストン様の場合は、当時のブランドアイデンティティである「Care」「Confidence」「Creativity」という3つのCを軸に、どれを強調するかでオプションを分けてお見せしました。お客様側もキーワードを選ぶ過程で社内ディスカッションをされるので、そこで曖昧だったイメージが形になることも多いです。

佐々木:キーワードを出してもらうのはいいですね!僕の場合はまず手を動かして、完成より結構手前の段階で「こういうことでしょうか?」とイメージを見せるという、わりと体育会系なやり方をやりがちなので(笑)。大外れならすぐ別の方向性を出せるように、できるだけ早く動くようにしています。

土井:一般販売用のライブラリフォントの場合は、カスタムフォントとは方向性が違い、これまでにないもので、かつマーケットの需要に合うものを社内で話し合い、トライ&エラーで進めていきます。

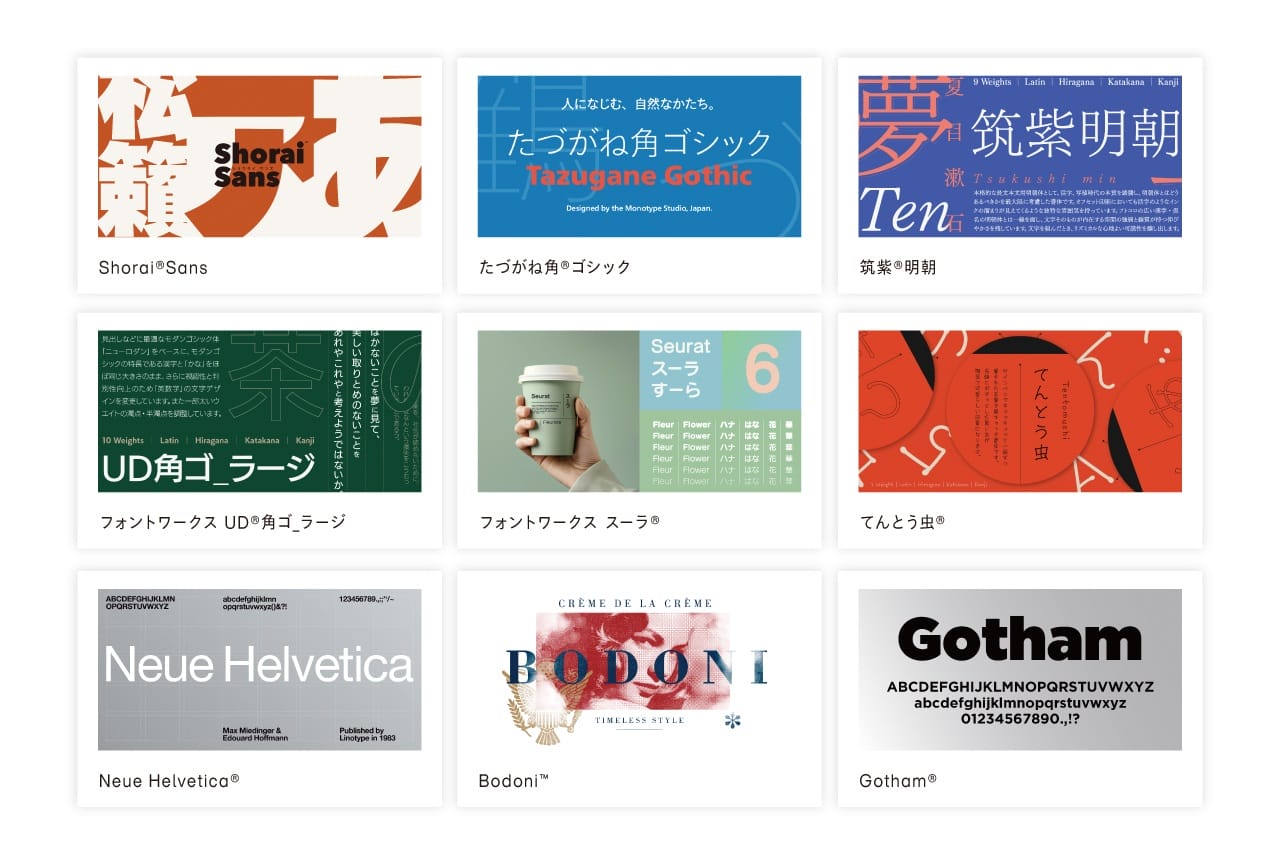

Monotypeを代表するライブラリフォント。「筑紫書体シリーズ」をはじめとする人気の和文フォントや、世界中で愛される「Neue Helvetica」などの欧文フォント

土井:基礎となる文字が決まれば、あとはひたすらつくり続けます。和文フォントでいえば、漢字は1日につくれるのは10~20文字ほどなのでコツコツと。以前、佐々木さんがインタビュー記事で、なるべく残業しないよう毎日少しずつ作業しているとおっしゃっているのを見て、仕事のやり方が似ているなと感じました。

佐々木:そうしないと終わらないですよね。僕は依頼があった日にとりあえず専用フォルダをつくり、ロゴの仕事なら文字を打ち込んでみます。そうするととりあえず仕事がはじまるじゃないですか。手を動かしていない間も頭のどこかで思考が進んでいたりしますし。早めに手をつけておくことで、自分を安心させている部分もありますね。

外部からの視点を取り入れ、表現を拡張させる

――フォントづくりで、土井さんが大切にしていることは何でしょうか?

土井:カスタムフォントにおいては、お客様の声を尊重することです。「これってどうですか?」と言われたら、たとえ「うまくいかないかも…」と思っても、なるべく全部つくってお見せし、納得していただくプロセスを大事にしています。

あとで「あのときこうしていれば…」というモヤモヤを残さないことで、できあがったフォントを自信を持って使っていただけると思っています。

土井:不特定多数の方が手にするライブラリフォント、例えばたづがね角ゴシックのようなフォントの場合は、あえて特徴を打ち出しすぎない汎用性を意識しています。10年、20年と長く使い続けていただくにはどうしたらいいかを考えながらつくっています。

佐々木:「全部やってみる」というのはすごく共感しますね。実際やってみると「やっぱりナシだな」とわかることもあるし、手を動かすうちに「面白いかも…!」と思う瞬間もあって。

たとえば文字を「もっと大きくしてほしい」と言われたとき、本心では小さいほうがかっこいいと思っていても、とことん大きくしてみる。すると人間味が出たり、野暮ったさがデザインの可愛げになったりすることがあるんです。

佐々木:自分のストックにはない、外部の意見によってデザインが拡張されていく感覚は面白いですね。展覧会の仕事でも、照明を思った位置に当てられないとか、素材や印刷がイメージと違ったとか、そういうハプニングを「これも面白いかも」と楽しめるようになってきました。

土井:デザイナーの視点とは異なる、第三者の視点には可能性がありますよね。フォントデザインでも、お客様から気づかされることは多いです。

最小限の道具で豊かな表現力を生み出す

――佐々木さんは普段、フォントをどのような観点で選んでいますか?

佐々木:使っているフォントの数はそんなに多くなくて、自分のなかに10~15くらいのリストがあるんです。僕は高校でドラムをやっていたんですが、当時はドラムセットが豪華であればあるほどかっこいいと思ってました。でもいまは最小限のセットで豊かな表現ができるほうがかっこいいなと思う。

フォントも同様で、同じフォントでも字間や行間でイメージって全然変わるじゃないですか。そこで勝負できるデザイナーのほうがかっこいいかなと。

土井:その10~15のリストが更新されたり、琴線に触れたりするポイントは何でしょうか?

佐々木:街で見かけた際の「使われている佇まい」ですかね。見本帳よりも、実際に使われてるシーンでハッとして調べることが多いです。

――デザインにおけるフォントの重要性をどう考えていますか?

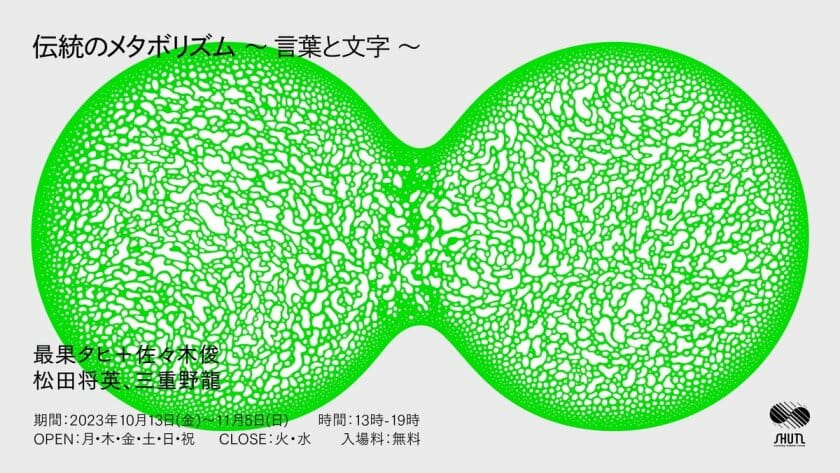

佐々木:言葉には意味が内包されていますが、フォントによって空気感はコントロールできてしまうので、そこはよく考えますね。たとえば最果タヒさんの仕事で詩の言葉を扱うとき、意味的にヘビーな言葉があったとして、それをフォントで強調する方法もあるけれど、あえて逆のニュアンスのフォントにすることで読み手の心にスッと入りやすくなることもある。

そのままのイメージで伝えてもつまらない気がするし、デザインは受け取る人にとっての余白があるほうがいいと思っています。

――展示のタイトルなど、詩ほど言葉の意味が重くない場合はどういう観点でフォントを選んでいますか?

佐々木:そういう場合は「形が好き」というのが大きいですね。僕はフォントもどこか抜けがあるというか、人間味や温度感があるほうが好みなので。佇まいが好きか嫌いかで選ぶことが多いです。

土井:佐々木さんのなかで、明朝体とゴシック体の持つイメージに違いはありますか?

佐々木:僕はゴシック体を使うことが多いですけど、味付けがあまりされていないぶん、料理しやすいというイメージがありますね。一方、明朝体は繊細さやエモーショナルな部分が出やすいので、それを活かしたいときに使います。

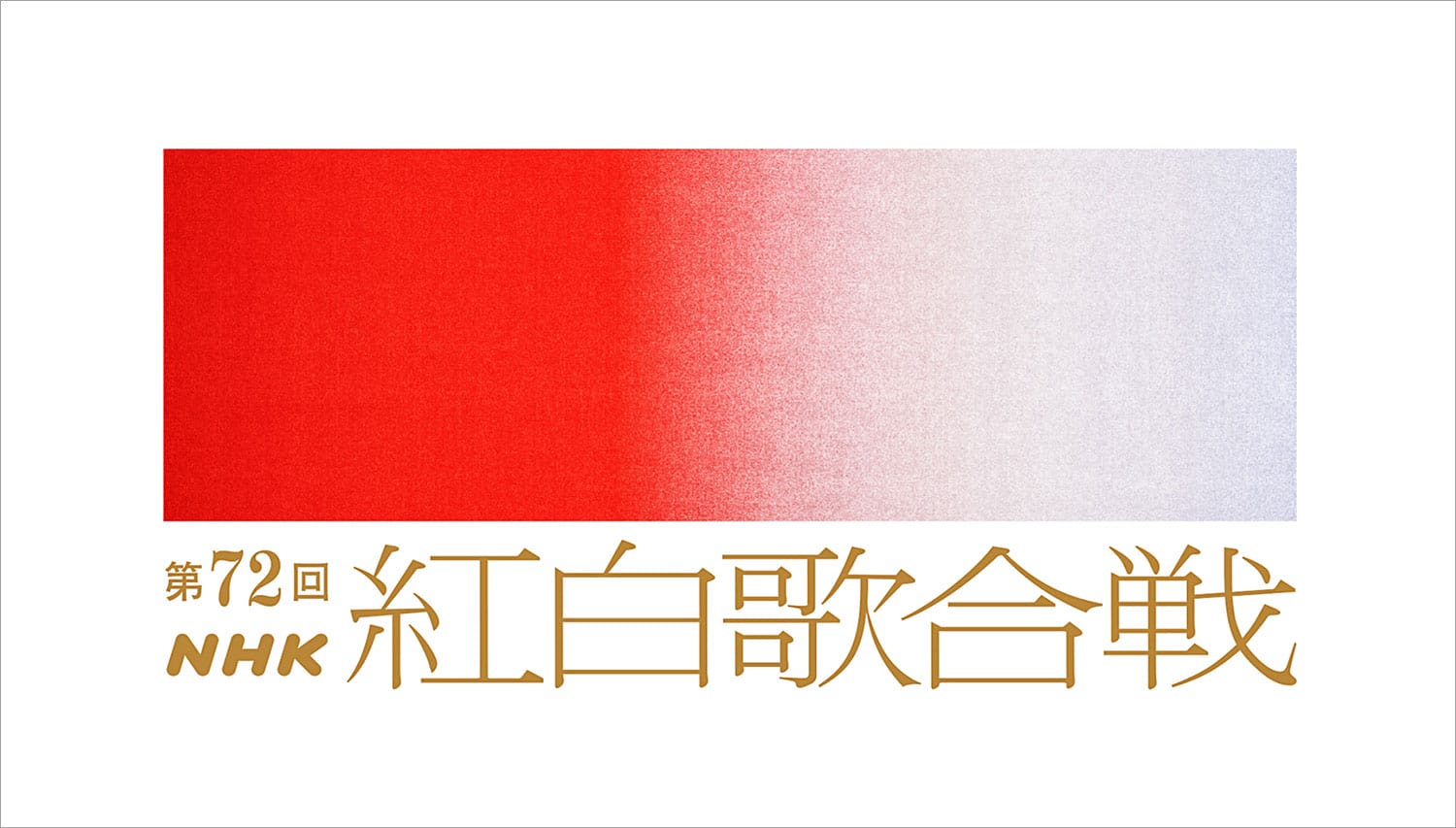

土井:NHK紅白歌合戦のロゴは、佐々木さんが手がけるようになった第72回から、線がすごく細くなって洗練された印象になりましたよね。あの変化の背景をうかがいたいです。

第72回 NHK紅白歌合戦 ロゴビジュアル

佐々木:前回までのロゴを踏まえつつ、現代のロゴとして社会に合うものを意識しました。そのときのテーマが「Colorful〜カラフル〜」だったので、社会の多様性や変化を受け入れて変わっていくイメージを、風が文字のすきまを抜けていくような風通しのよさで表現しています。

あとは70回を超える伝統の重みや、音楽の熱気みたいなものを込めたかったので、そういうエモーショナルな部分を出せる明朝体を選びました。昨今はディスプレイの解像度も向上しているので、あれくらい細くても十分表現できるだろうという判断もありましたね。

土井:あの細い明朝体だからこそ、より鮮明に記憶に残る気がします。もしゴシック体だったら、文字そのものの印象は薄れてしまったかもしれません。

文字を画面から出し、一度「空気に触れさせる」

――最後に、お二人が好きなフォントを教えてください。

土井:ありすぎて選べませんが、しいて挙げるなら写植時代の「ナール」というフォントが好きです。デジタル以前、写真植字の時代につくられたもので、自動車道路の看板などで使われています。当時の「マーケットになかったものをつくる」という革新的な姿勢も含めて好きで、作者の中村征宏さんのことも尊敬しています。

佐々木:僕は「太ゴB101」をよく使っています。「たづがね角ゴシック」や「筑紫AMゴシック」も好きですね。どちらもゴシックなんだけど、ちょっとした愛らしさがあって。

土井:「たづがね角ゴシック」は「ヒューマニスト・サンセリフ」というシリーズで、手書きの文字からのインスピレーションが尊重されているので、人間らしさが感じられるフォントなんです。少し話が変わりますが、佐々木さんはフォントを使うときと、自分で作字をするときの分岐点はどこにあるのでしょうか?

佐々木:フォントは何年もかけてつくられた、クオリティの高いものですよね。でも10分や15分で書いた文字にしかない荒々しさやパワーというのも確かにあるんです。稚拙な部分も含め、強度を出したいときは自分でつくることもあります。

あとは既存のフォントをあえてちょっと壊すこともあります。フォントを1回コピー機にかけてエッジを甘くしてから、もう一度スキャンする。デジタルな文字を画面から出して、一度空気に触れさせることでニュアンスが出るんです。フォントデザイナーとしては、こんなことされると嫌ですか…?(苦笑)

土井:いえいえ!まったく嫌じゃありません(笑)。「フォントを空気に触れさせる」という表現、素敵ですね。むしろ「このフォントでそんな使い方ができるんだ」という気づきが嬉しいので、どんどんやっていただきたいです。フォントって、無機質につくろうとしてもつくり手の人間性はにじみ出るし、それが使い手の空気に触れてまた違う表情を見せてくれる。文字というのは、そうやって生き続けるものなのかもしれないですね。

■Monotype

https://www.monotype.com/ja

■AYOND

https://ayond.jp/

文:古屋江美子 撮影:寺島由里佳 取材・編集:石田織座(JDN)

【商標について】

Monotype、Helvetica、Shorai、Zapfino、たづがね、筑紫、フォントワークス スーラ、てんとう虫、ラグランパンチ、およびフォントワークスUDは、日本で登録されているMonotype Imaging Inc.の商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

Rockwellは、米国特許商標庁に登録されているThe Monotype Corporationの商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

Engraversは、The Monotype Corporationの商標であり、特定の法域で登録されている場合があります。

Futuraは、BauerTypes SL の登録商標です。

Bodoniは、Monotype Imaging Inc.の商標であり、特定の国や地域で商標登録されている場合があります。

Gothamは、米国特許商標局に登録されているThe Hoefler Foundry, Inc.の商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

その他、記載されている商標は、各社の登録商標または商標です。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)