アイデアやコンセプトを考えることが仕事

キャリアのスタートはWebから

本当にいろんな仕事をしているんですけど、ざっくり言うとリサーチからプランニングが主な仕事ですかね。世に出る最後のアウトプットの部分は、一緒に組んでいるデザイナーやクリエイターたちによるもので、それがいいものになっているのは彼らの努力のお陰です。そこがスムーズに進められるように、“デザインがはじまる前”の部分を整理するということをおもにやっています。

松倉さんがクリエイティブディレクションを担当した「岸田 繁 管弦楽のためのシチリア風舞曲」CDジャケット。アートワークは池田早秋さん、アートディレクション/デザインを前田健治さん(mém)がそれぞれ担当

新卒で入った会社では、最初からプランナーとして働いていました。当時はWeb広告がちょうど盛り上がってる時代で、寝る間を惜しんでアイデアを考えていました。いろんなクリエイターがWebで新しい表現を模索していて、まだflashとかバリバリの時代でしたね。

それまでデジタルのこと何もやってなかったんですよ。でもいろいろできることがあったから、おもしろいなぁと思いながらやってたら、こんな感じになりました(笑)。いちばんいい時代のWeb広告を経験してきて、徐々にアナログな方にシフトしてきました。いまみたいな仕事のスタイルになってきたのは4年くらい前からかな……?課題は明確で解決方法は見えてるんだけど、Webじゃない方法が最適だと思う案件がどんどん増えてきたという感じですね。

リサーチは共通言語を探すことから

相談いただく内容はけっこうバラバラで、コンセプトから相談しに来る人もいるし、コピーを相談しに来る人もいるんですよ。一応プランナーという肩書でもう10年以上やってきていて、気がつけばクリエイティブ・ディレクターという肩書きもついていました。でも、やっぱりプランニングの仕事がいちばん多いですね。ゼロ(から)イチ(をつくる案件)が多くて、リサーチとかも含みでやることがメインですね。

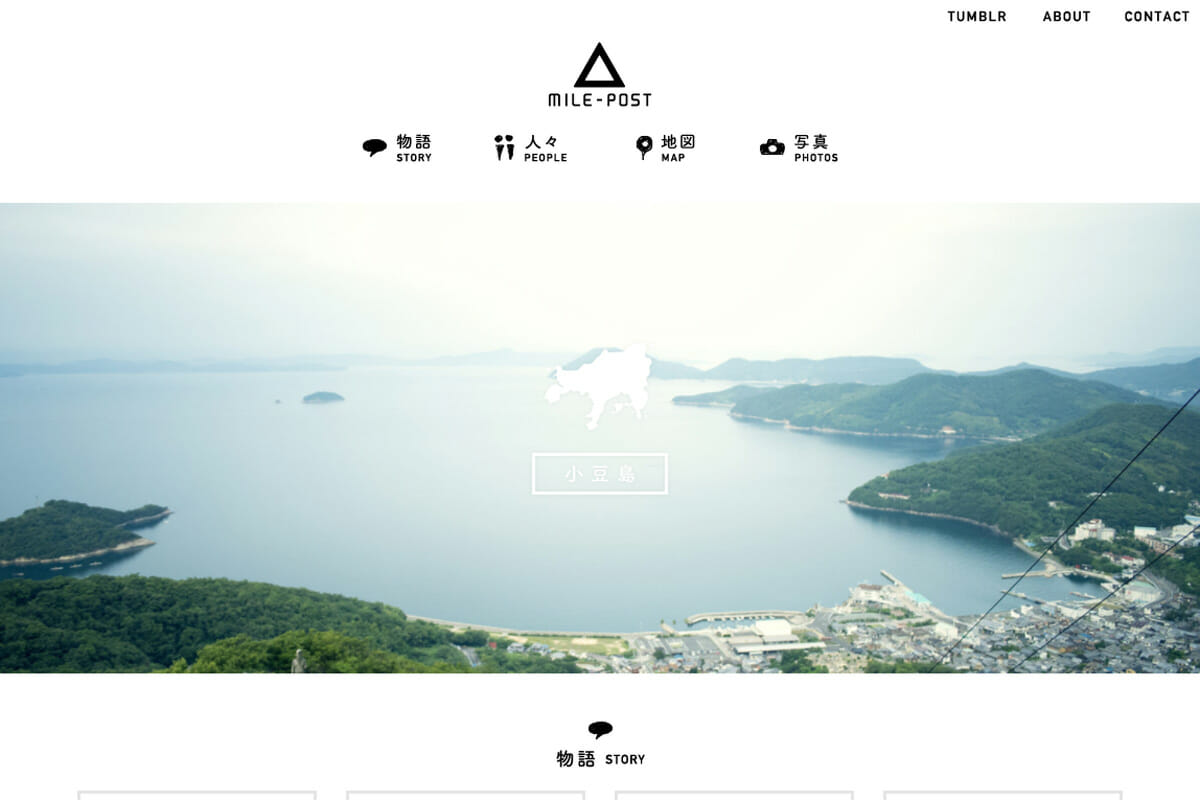

松倉さんが参加した、「瀬戸内芸術祭2013 小豆島 “MILE-POST PROJECT”」。 小豆島のCreator in Residence「ei」滞在中に開発した関係性をソースとしたストーリーマッピング・サービス

リサーチは感覚的にはフィールドワークに近いですね、その土地を練り歩くので。この前も東九条っていう、京都でもあまり行かない場所のリサーチで、めっちゃおじさんに話しかけたり、話しかけられたりしました(笑)。70代のおじいちゃんとは鴨川で1時間くらいずっと話してました。半分何言ってるかわからなかったんですけど(笑)。そういう出会いから地域の情報を引っ張ったりとか、それがヒントとなってコンセプトができたりします。

地域に関わる仕事だと、そこに住んでいる人たちとの「共通言語」をつくっていく必要があるんですよ。僕は外から来た“よくわからない人間”なので、まずは「共通言語」をつくる。たとえば、京都でも昔から住んでいる人じゃないとあまり知らない、「赤ソース」「辛ソース」っていうお好み焼きとか粉ものとかにかける辛いソースがあって、めちゃくちゃおいしいんですよ。「赤ソースをかけるとおいしいですねー!」って話から、「あれにはいくつか種類があってな……」って話になっていき、ぜんぜん仕事の話じゃないんですけど(笑)、そこかから関係性は生まれていくんです。彼らにとって大事に思ってることだったり、スタンスとかが見えてきて、それを見つけるっていう作業をけっこうしてます。

でもね、けっきょくは1回飲んだら仲良くなる(笑)。あと、その街でいちばん古い喫茶店を探すとか。そういうところに行くと、だいたいキーになってくる人たちと繋がってたりするので。そこで仲良くなれば、その地域と仲良くなれる。そうやって関係性をつくるのが好きなのかもしれませんね。

アイデアのまとめかた

言葉からまとめていくことが多いです。いまはiPhoneやタブレットとかのテキストでメモするんですけど、昔はもうそこら辺にあった紙とか、喫茶店のテーブルナプキンとかに書いてました。そこからワンワードに絞って提案することもありましたけど、あまり解像度を上げ過ぎるとクリエイターたちが入ってくる時の広がりがなくなるので、限定し過ぎないようにしつつ、コアの部分を見つけ出して言語化する作業が多いですね。

いちばんおもしろいのはクリエイターをアサインするときかな?「この仕事はこの人たちが最適だろう」っていうのを、レシピを考えるみたいにチームをつくる、そこがプロジェクトの肝になってきます。最適だと思うデザイナーにアイデアを渡すと、そのコンセプトが走ってくれる瞬間があるんですよ。その人の解釈が入って、そのコンセプトを超えたところまで到達してくれることが多いので、その時はやっぱりテンション上がりますね。

京都という街の奥深さ

地域の色がそのまま魅力になる

僕は北海道の出身で、大学進学をきっかけに京都に来ました。2年間だけ就職で東京にいたのですが、「やっぱり京都のほうがおもろいわ~」と思って戻って来てるんですよ。昔から京都の雰囲気は変わらない、それぞれの地域にとても色があって、それがそのまんま魅力になっているのがおもしろい。

京都って歩いているだけでけっこう勉強になることが多いです。街の歴史とかからインスピレーションを受けてモノづくりをしている人が多いので、純粋に真新しいものというよりは、古いものを継承しつつ、グッと前進させて表現している気はしますね。逆に完全に新しいものをみる機会の方が少ないですね。あんまりそれを見たいとも思ってないかもしれない。そこら辺はちょっと特殊かもしれないですね。

この狭い街の中に、ギュッと過密にいろんなものが詰まっているんですよ。その狭い街の中に、京都大学や立命館大学だけでなく、芸術系の大学もたくさんある。時間がゆっくり流れているので、制作にはいちばん向いている街なんじゃないかなって思うんですよ。

ある飲み屋に行ったら、めちゃくちゃ高度な研究している人とアーティストがベロ酔いになって飲んでて(笑)。そこで議論がはじまるっていうのが、実は京都の根底にあるおもしろさで、そういうのがわかりやすくカタチになって出てきた感じが、「OKAZAKI LOOPS」にはあるなって思っています。「OKAZAKI LOOPS」にはけっこう研究者の方も遊びに来てくれていました。彼らは表現の領域は“数値化できない”から、とても魅力的に感じているみたいです。そういうのを惹き付けて混ざる感じがおもしろいなあと。

自由な先輩たちに教わった街の遊び方

僕自身は音楽が好きで、学生時代はずっとバンドマンでした。楽譜も読めないし楽器もできないので、ハードめなバンドのボーカルでした。ワーギャー叫んで客をど突くみたいなスタイルで(笑)。そのおかげで、いまも人前ではぜんぜん緊張しないんですよね(笑)。

その頃からの友だちとの繋がりはずーっとあって、新しい音楽の情報を仕入れたら教えてくれたりするんですよ。その人たちのネットワークで、「your unkown music」っていう音楽ポータルサイトも運営しています、めっちゃ更新はマイペースなんですけど。

京都は本当に音楽の街で、「磔磔」とかいろんなライブハウスがあるし、本当に古いところが残っているからめちゃくちゃおもしろくって。元・立誠小学校にある「Traveling Coffee」のマスターが、むかし「Park Cafe」というカフェを営業していたんですが、そこには本当にいろんな人が来ていました。ミュージシャンとか、京都市役所の人とか、アパレルの人とか。僕が大学1回生の時にちょうどオープンして、そこで出会った先輩たちにすごく良くしてもらいましたね。京都らしい自由な先輩たちが、京都の遊び方を教えてくれて、この街が好きになったんですよ。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)