ブランディングの「遅効性」

『ブランドストーリーは原風景からつくる』(日経BP)

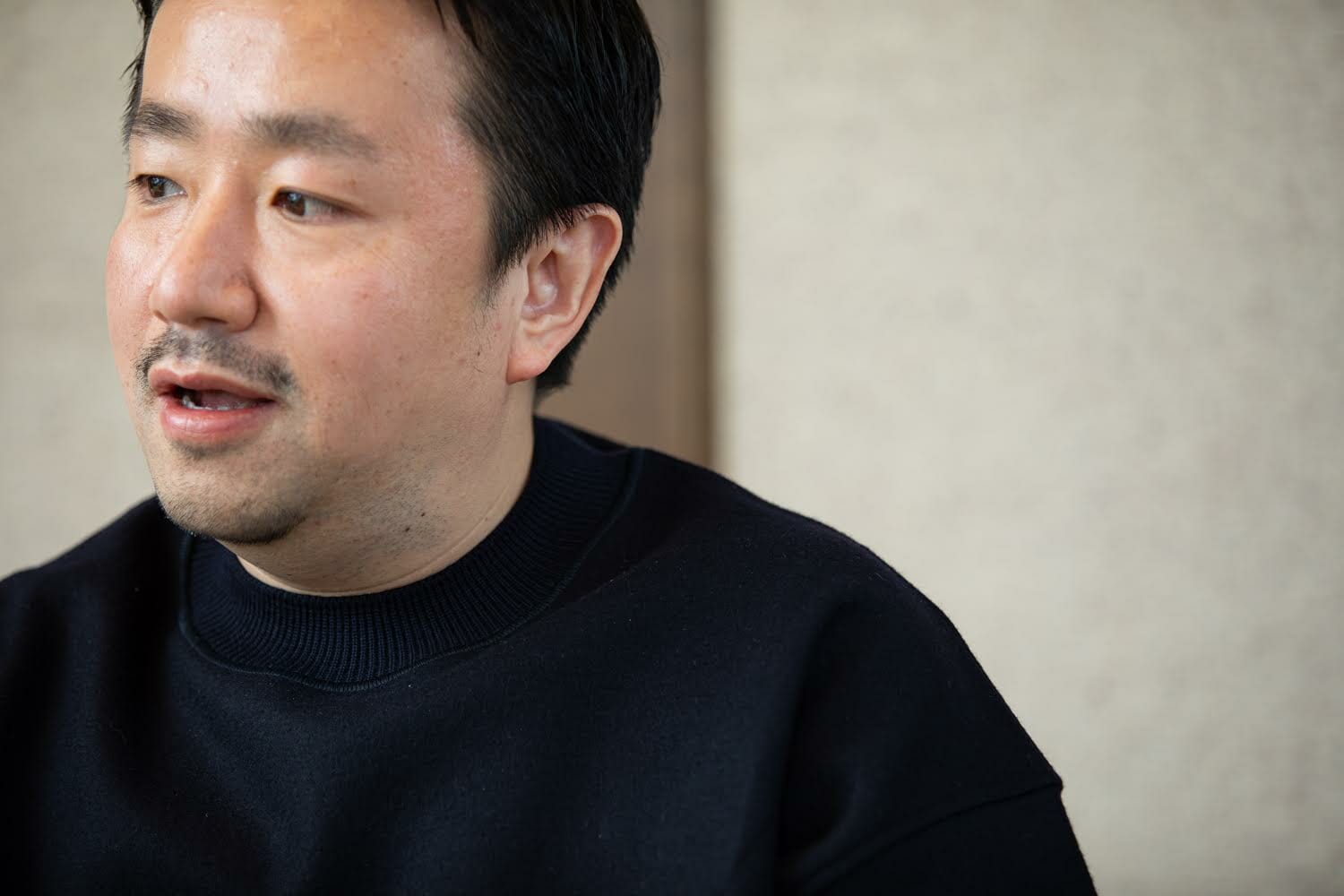

––先月『ブランドストーリーは原風景からつくる』を上梓されましたが、前著『Brand STORY Design 〜ブランドストーリーの創り方』から、デザインやブランドについての考え方にどのような変化がありましたか?

2014年に『Brand STORY Design〜ブランドストーリーの創り方』(日経BP)を出版しましたが、その頃はブランドストーリーということばが出はじめていた時期で、まだその定義が発展途上だったということもあり、今回はブランドストーリーのDNAとは何かを明らかにしたいという気持ちで書いた本です。

前著からの4、5年で大きな変化があったこととして言えるのは、日本でもデザイン思考がビジネスシーンで根付いたことだと思います。ですが、それらがイノベーションの創出や新しいビジネスを生み出すためのツールとして捉えられてしまっているような気がしていて、それだと本質的なデザインの話からは乖離してしまうと思うんですね。「それをやればうまくいく」といったようなフレームワークのひとつとして世の中で誤解されてしまっているというか。

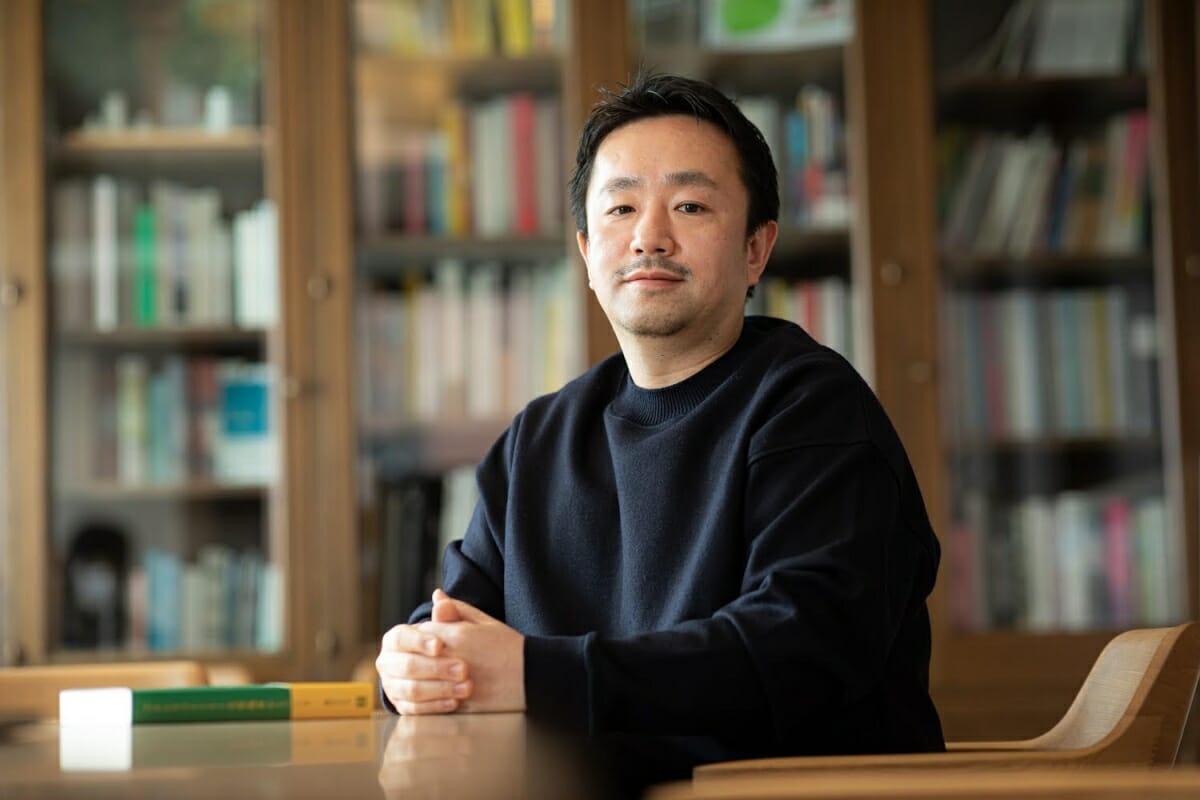

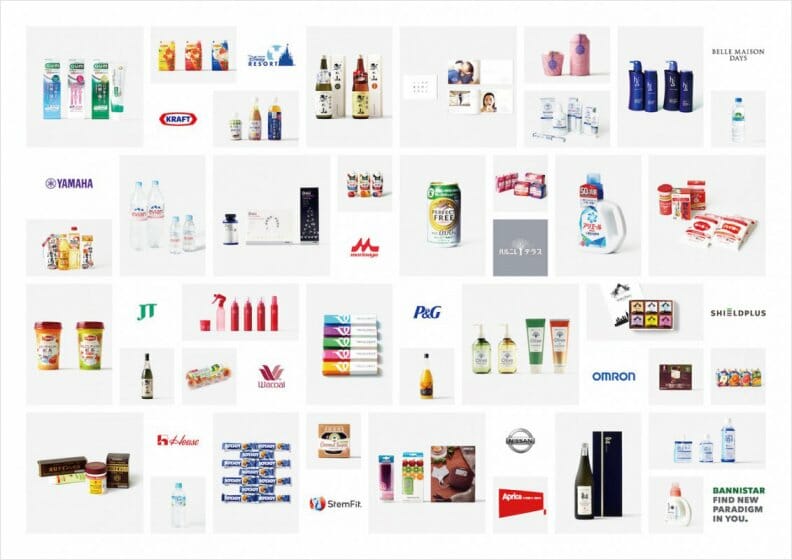

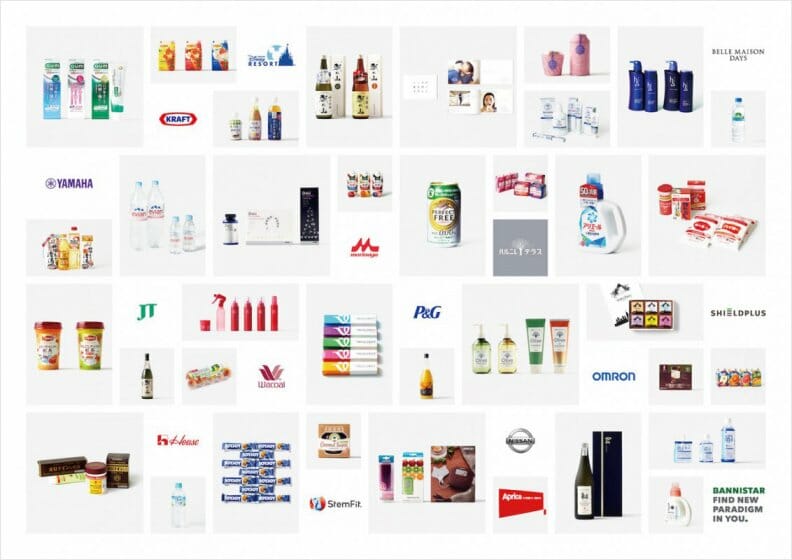

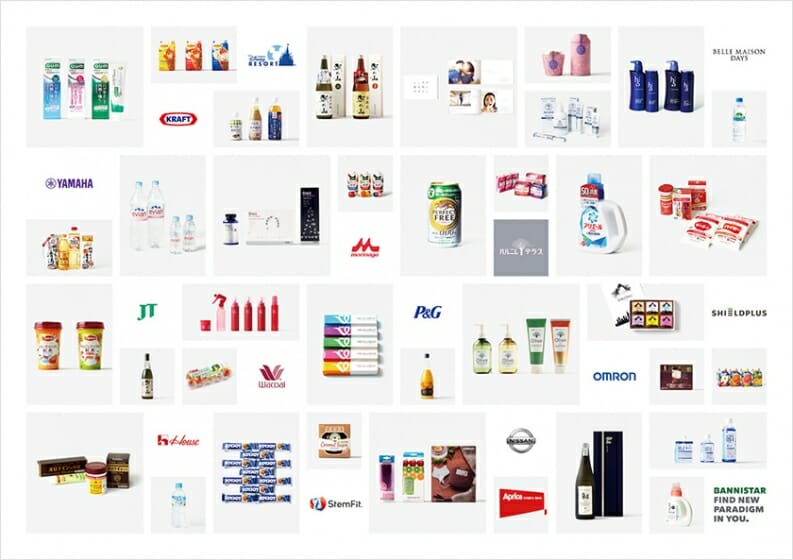

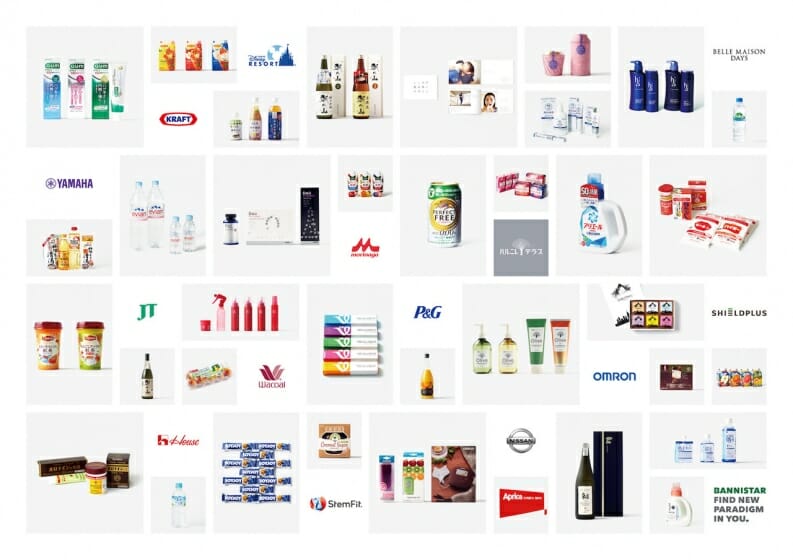

細谷正人 代表取締役 ディレクター 法政大学工学部建築学科卒業。早稲田大学大学院経営管理研究科修了。NTT、米国系ブランドコンサルティング会社を経て、2008年バニスター株式会社を設立。企業ブランドから商品/事業ブランドまで、国内外におけるブランド戦略および消費行動分析、 パッケージデザイン、ネーミング開発、広告PR、デジタル戦略等の包括的なブランドコミュニケーション構築を行うスペシャリスト。

デザイン思考への注目によって、デザインそのものについて考える深度が浅くなってしまっているという危惧が『ブランドストーリーは原風景からつくる』を書くきっかけのひとつとしてありました。

“デザイン”ということばは、狭義のものもあれば広義のものもあり、意味の捉え方は人それぞれ違う。色やかたちの“デザイン”もあれば、人の気持ちやコミュニティをつくることも“デザイン”なので、最近は“デザイン”ということばの範疇がだんだんわからなくなってきましたよね。そういったことを意識して私たちは説明していかないといけないし、意味を十分に理解して、デザインとは何かを確認し合わないといけないなと思っています。

––前著と『ブランドストーリーは原風景からつくる』では共通して「遅効性」ということばが使われていますが、本書では「自伝的記憶」や「原風景」といったキーワードをもとに、ブランドと人の関係性のあり方について考察されています。

そもそもブランディングは「遅効的」な活動であるべきだと思っています。たとえば自分にとって、家族の存在がかけがえのないものになるためには、共に暮らしていく時間の積み重ねが必要です。同じように、その人にとってのブランドへの好意と愛着は、瞬間的に出来上がるものではなく、それらが何度も積み重なることで自分の中から湧き出てくるものです。

幼い頃にお母さんとスーパーマーケットに行っていた人はやっぱり買い物が好きだし、お父さんに山登りに連れて行ってもらっていた人が大人になっても登山が好きだったりします。人が何か前向きにやろうとする時の行動や意識の根底には、家族や大切な人との何度も積み重ねられた記憶といった「原風景」や「自伝的記憶」がルーツにあるのではないかと思います。本書では、そういった視点から、幼い頃の記憶の中にあるブランドの「原風景」に注目し、ブランドストーリーの重要性について書いています。

『ブランドストーリーは原風景からつくる』では、「原風景=自伝的記憶」から「ブランド再生・確認」、「ブランドの長期形成」までのプロセスについて、ソニー企業の「Ginza Sony Park」、たねやの「ラ コリーナ 近江八幡」、ワコールの「京の温所」などの事例とともに解説されている。

なかなかスピードや結果が求められるビジネスの中で、そういった遅効的な視点を中心に考えることは少ないと思うんですが、ブランディングではそのことを優先的に考える必要があるんじゃないかと思います。もちろん、売上や利益といった直近の数値目標をクリアしなくてはいけませんが、ブランディングにおいては長期的な視野を重要視して、直近の課題と同時に考えるべきだということを、クライアントの方々にはお話ししています。

「良いブランドとはなにか」を考え続けるためのチームづくり

––バニスターの中では、ブランドやデザインについてのどのように議論されていますか?

いま僕らがよく話しているのは、「良いブランドとはなにか」ということですね。売れるブランドが良いブランドだという人もいれば、SDGsに対応した取り組みを行っていることが良いブランドだという人もいる。良いブランドの意味って、量や質も含めて多様化してきています。

だからこそ、良いブランドとはなにかということをもう一度考えようと、社内ではよく話しています。そうすることで、どんなに人の暮らし方が変化していってもブランドの価値、デザインの在り方など、いつもブランドに大切なことを示すことができる。社内には、いつもそういった投げかけをしているので、皆それぞれ考えていると思います。

––どのように投げかけているんですか?

私から中期経営計画というかたちで話す時もありますし、それぞれ社内の分科会で話す時もありますね。たとえば、ブランドの価値をクライアント社内で実践してもらうために、一人ひとりに行動を促していく「ブランドエンゲージメント」のプロセスやその考え方、メニューをどのように新しくしていくかを議論したり。ほかにも、使用しているブランディングツールを見直すためのミーティングを定期的に実施しているので、そこでも担当のメンバーが集まって話しています。

––バニスターでは、デザイナーとプランナーがプロジェクトの初期段階から協働してブランド戦略をつくることを実践されています。デザイナーに関しては、自身が手を動かしてデザインするだけではなく、プレゼンテーションも行うそうですね。

これからデザイナーは、すべてを俯瞰して幅広く考えることからはじめていかないといけない仕事を求められます。デザインの仕事を分業化するのはデザイン会社の効率としてはいいかもしれませんが、制作する一部分にしか関わらないデザイン仕事を続けていくと、問題を解決するデザイナーが生まれにくくなりますよね。私はそのことをとても問題視しています。

さらに、デザイン思考やデザイン経営を通して“デザイン”がすごく注目されたにもかかわらず、一般的なデザイナーの地位や賃金水準が向上しているとも思わないんですよね。デザイナーの働き方も含めて改善していかないとデザイナー全体の意識が向上していかない。若いデザイナーのためにも、私たちの業界の問題そのものを変えていかないと、ブランディングデザインの質が低下してしまいます。

生活者の知性を信じたブランディングを

––コロナ禍におけるブランディングの変化についてはどのように考えていますか?

コロナ禍でも生活者のインサイトや、お客様視点で考えるという、ブランディングの進め方や考え方自体は変わらないと思っています。買い物の仕方や生活のルーティンなどに変化はあると思いますが、変わらないものも同時にあるはずで、それが何かをちゃんと捉えることが大事です。

––リモートワークの普及により家で過ごす時間が増えた人にとっては、ブランドの選び方も変わってくるのかなと思います。

そうですね。あとは、無闇に新しいものを買わなくなってしまいますよね。ECだと尚更だと思いますが、いままで自分が買っていたものや、過去に買っていたものをまた選んでいることが多いように思います。そうすると生活者にとって「自伝的記憶」に紐づいたブランドはやっぱり強いと思います。

ブランドにとっては、どのように生活者の意識や行動との関係性を地道につくり上げていくのかが大事になってくると思います。大規模なキャンペーンを一発やるのではなく、いかにコツコツと、地道に長く、お客様に寄り添うことができるのか。

新型コロナウイルスの感染拡大といった現状を見ていて思うのは、やっぱり人は質感のあるものに触ったり、身体を動かして空気を吸ってみたり、どこかへと移動したいということが体験の重要性が鮮明になりました。よりデジタルが発達することで、人が動く量は相対的に減るかもしれないですが、リアルな経験をしたい欲求や体験そのものに費やす時間に価値が生まれています。

これから生活者はそれらのバランスを取りながら、一人ひとりが自らの意志で、行動を決めていかなければならない時代になってくると思います。だからこそ、私たちは生活者一人ひとりに委ねていくべきであって、量的なマーケティングとは異なり、ブランディングは暮らしの質を追求していくものであるべきではないかと思います。ブランディングとマーケティングはある意味両輪ですが、根底にある性質は少々違うものなのではないかと思っています。

そして、その質を高めていくためには、生活者の知性や感性をもっと信じるべきだと思うんです。解釈は受け手に委ねるべきであって、送り手側が綺麗に整えてしまうと、退屈なブランドしか生まれなくなってしまいます。受け手側の知性に委ねたものをつくった方が生活者は考えるし、いいものがもっと生まれる。そういった、つくるものには余白があっていいと思うんですよね。

ブランドの価値を引き出す、演出家のような存在として

––以前の『デザインのお仕事』のインタビューでは、活動拠点の拡大について語られていましたが、今後のバニスターの展開についてどのように考えていますか?

今後、海外にも拠点を置くことを考えています。コロナの影響で2020年は実行できなかったのですが、来年以降、欧州にスタジオをつくることを考えています。

その理由は、日本には、100年以上続いている家業や事業がたくさんあるのにもかかわらず、グローバルに通用するプレステージブランドやロングセラーブランドが圧倒的に少ないんですよね。そしてまた、欧州のブランドには、志の高いビジョンを設定して、ESG経営を積極的に取り組んでいるケースが多くあります。新しい豊かさの時代へと移行していく中で、欧州のブランドから学べることが多くあるように思います。

欧州には家業であっても利益率の高いグローバルブランドはたくさんあって、歴史や文化をとても大切にしています。日本ブランドはそのようなケースをもっと研究しないといけない。もともとブランド戦略は米国で生まれ、それを理論として立ち上げた流れが80年代後半頃から日本に入って来るわけですが、そもそも日本は江戸時代から、のれんやご贔屓さんといった考え方があって、ブランド経営のノウハウは日本のお家芸であるはずなんですよね。米国よりも日本と欧州はブランド経営という観点で言えば、似ている部分が多いのではないかと思っています。

たとえば、ロックダウン中のパリの街では、地域に根付いたパン屋さんはずっと店を開け続けています。日本では、おいしいパン屋ができるといろんなところから人が買いに来て行列ができたりしていますが、パリは近所の2、300メートルに住む人たちが買いに来るんです。つまり、パン屋さんはその周辺に住む人のためにパンをつくり続けているわけで、地域住民の主食となるものを、きちんとみんなの暮らしのためにやっている。ブランド愛着の基本は、近くの人たちをどれだけ幸せにすることができるのかということかもしれません。東京がもしロックダウンしたとしたら、開いているのはそういった小さなお店ではなく、きっとコンビニですよね。

なぜ日本はそういったお店がこんなにも減ってしまったのだろうかと思うんです。欧州には、脈々と暮らしの中に溶け込んでいる名もないブランドがたくさんある。これからの日本ブランドは、量を追い求めるだけでなく質の高い本質的な付加価値を生み出すことが不可欠です。未来の日本ブランドを助けるヒントを得るために欧州スタジオをつくることで、クライアントの皆さんに知見をシェアできる研究拠点にしていきたいと考えています。

––細谷さんは、ご自身の仕事をどのように定義していますか?

僕は自分自身をディレクターだと思っています。今年の外出自粛期間中に、もう一度、自分のやっている仕事ってなんだろうと考えていたんですが、舞台などの演出家に近いのかなと。演出家として、企業や製品という脚本を深く読み込み、伝えるべきことを明確にして見えるものだけでなく、見えないものまでデザインをしていく。そして、その舞台の役者であるクライアントの皆さんにしっかり演じてもらうというところまで考えていく。こうした徹底した裏方の仕事が演出家であり、ディレクターなんですよね。自分は前に出ず、役者であるクライアントの方々の魅力を存分に引き出すこと。それがブランディングという仕事なのかなと思っています。

写真:中川良輔 聞き手・文・編集:堀合俊博(JDN)

【関連記事】デザイナーとプランナーが協働して「わからないこと」と向き合う、バニスターのブランド戦略<PR>(デザインのお仕事)

マーケティングチームとクリエイティブチームの協働を通して、ブランドの本当の価値を引き出すブランド戦略立案を強みとするバニスター株式会社。プランナーとして働く園田貴博さんとデザイナーの石田心子さんに、バニスターの仕事の醍醐味についてうかがいました。

https://jobs.japandesign.ne.jp/interview/bannistar-design-planning/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)