今回ご紹介するのは、今年1月に行われた東京藝術大学の卒業・修了制作展で見た作品です。同大学の大学院美術研究科でデザインを専攻していた、久保あずささんが制作した小国和紙の装身具で、会場でもひときわ目をひいていました。展示を見られなかった方も多いと思うので、この連載でご紹介いたします。

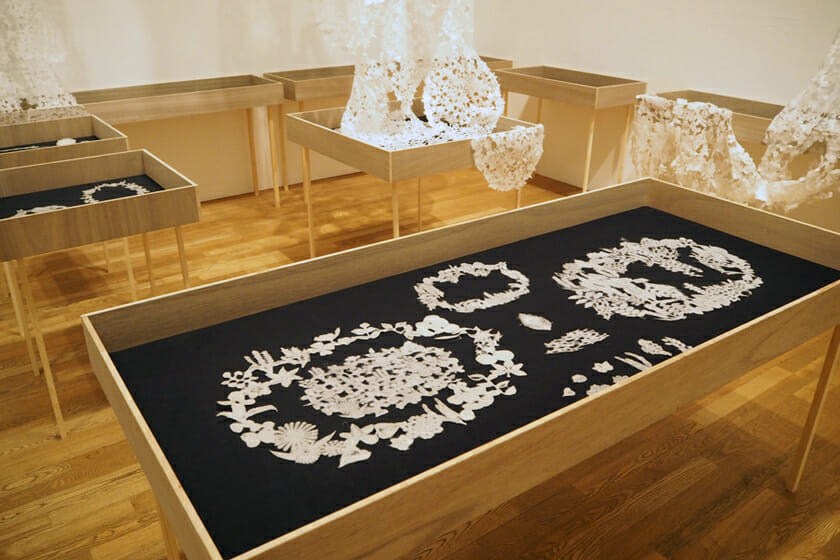

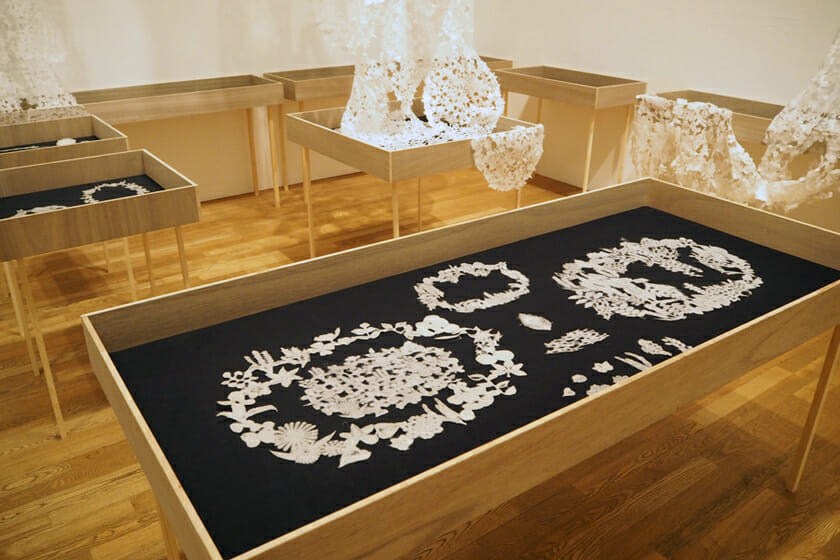

こちらが展示の様子。レースのように見えますが、すべて手漉きの和紙です。

東京藝術大学大学美術館で開催された、卒業・修了作品展での展示。作品名は「kuu」

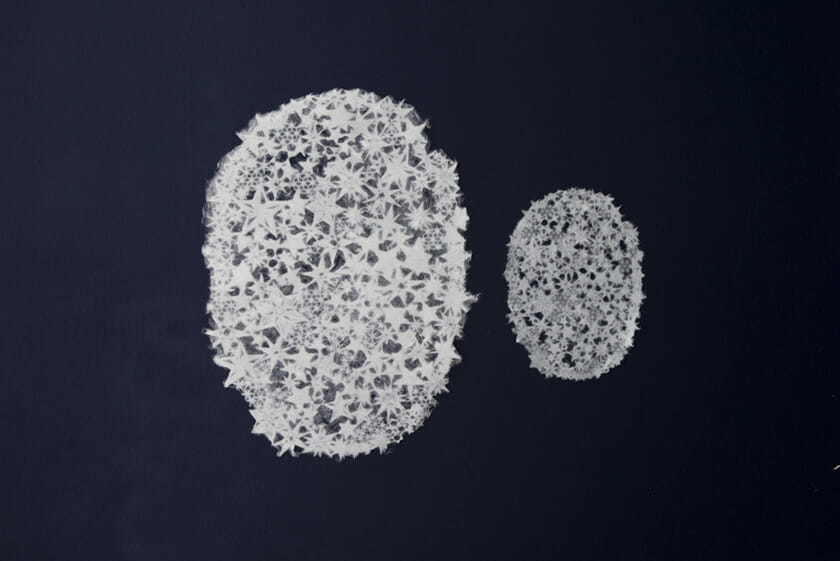

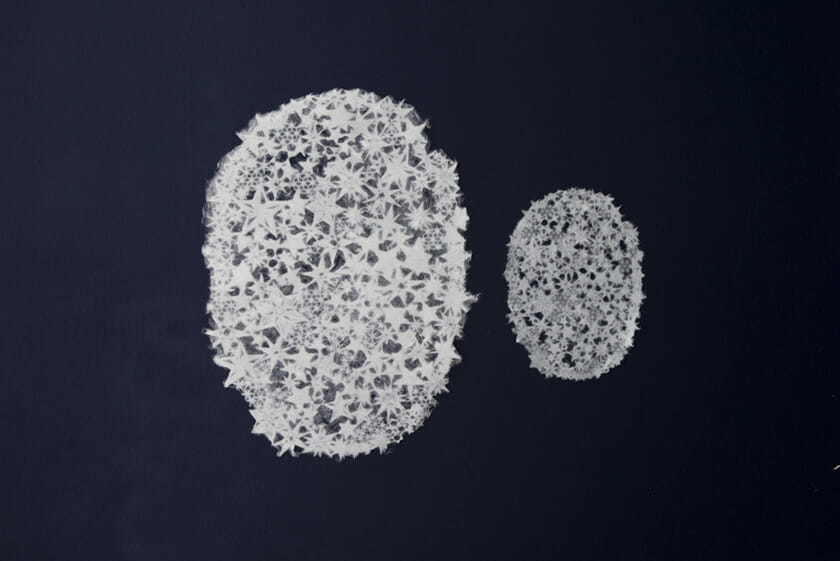

和紙というと通常はシート状になっているものを想像しますが、この作品は、それぞれの繊細なパーツを丁寧に繋げてつくられており、はっと息をのむような美しさと、気品が感じられます。異なる形の薄い和紙が重なり、光を通すことによって、新たなグラフィックが生み出される感動的な作品でした。感銘を受けると同時に、ふと「これをつくるにはかなりの時間と技術が必要なのではないか?」と思い、制作意図や方法に興味を持ちました。

作者の久保さんによれば、古来より人の暮らしに息づいてきた和紙の新たな在り方を見出すため、修了制作のテーマに和紙を選択。原料の段階から伝統工芸について学び直すために、新潟県長岡市小国町を訪れ、和紙生産を営む小国和紙生産組合に制作支援を求めたそうです。

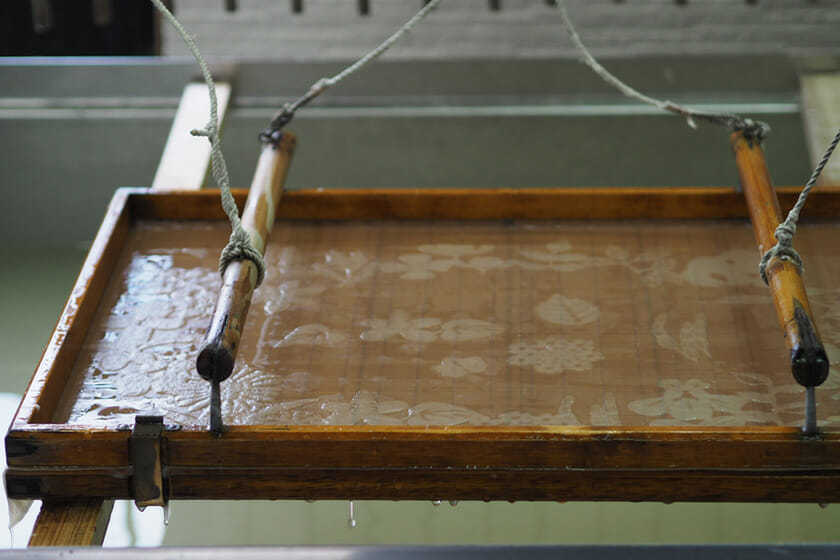

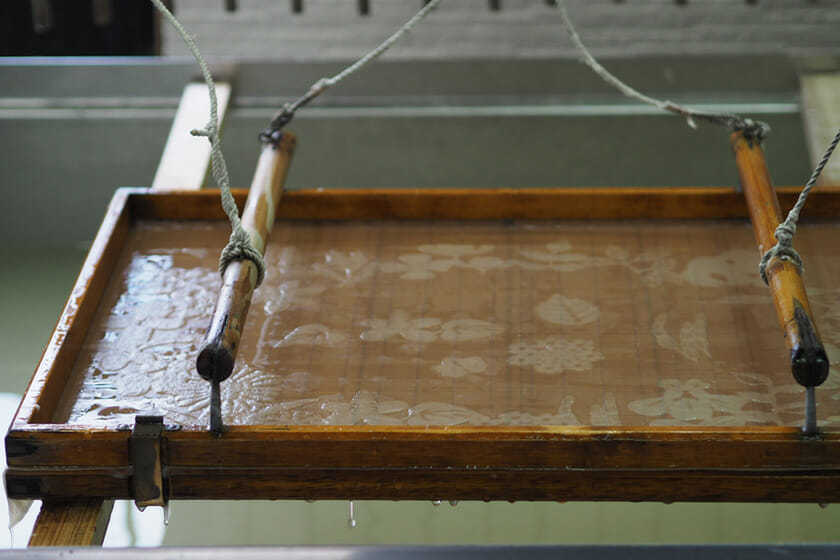

和紙を漉いているところ

和紙の原料と実際に職人が使っている工房と道具、制作のために滞在する部屋を提供してもらい、東京と小国町を行き来しながら1か月ほど現地に滞在。和紙原料の栽培風景や製造方法の見学から始まり、和紙の漉き方から乾燥までを学んだそうです。

実際には夏ごろから制作を始めたため、原料の栽培からはできなかったそうですが、雪晒しの楮(こうぞ)を使い、1枚1枚を自分の手で漉いたとか。従来の和紙の乾燥方法だと、透かし和紙には向かなかったため、職人さんと一緒に試行錯誤しながら最善の方法に着地したということでした。

久保さんに制作意図をうかがうと、「小国町という自然にあふれた土地の空気を漉きこむように、ライブ感を大切に制作することで図案にオリジナリティを求めました。作家ではなく、デザイナーの立場からグラフィックをつくる意識で和紙を漉きました。装身具に展開されたこの透かし和紙は、和紙と人の触れ方の新規性を求めると同時に、人とグラフィックの新たな関わり方の提示でもあると考えます」とのこと。

和紙という素材に対して、伝統工芸的なアプローチではなく、グラフィックデザインとしてのアプローチをしているところがとても新鮮でした。実物をお見せできないのが残念ですが、機会があればぜひ別の場所で展示していただきたいと思っています。

モデル:岩崎亜里恵

作品写真:上原勇(SUN-AD)

展示写真・紙漉きの写真:久保あずさ

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)