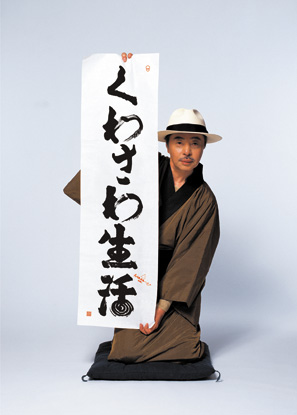

桑沢デザイン研究所に受け継がれる

創造者育成のメソッド

2013/03/27 UPDATE

Vol.2実験の連続が新しい発想を生みだす

浅葉氏が所長に就任して以来、桑沢デザイン研究所には益々、個性的な授業が増えている。例えば「国を説明する」授業は、発想力、コミュニケーション能力を育む一際ユニークな構成で、学生にも人気だ。まず、参加者にはそれぞれ1つ、実在の国が割り当てられる。学生達は自分に決められた国の特徴を独創的な手段で、的確に表現していくという内容だ。ビジュアル表現によるプレゼンテーションが容易に想像できるが、桑沢生の発想はこれにとどまらない。歌、ダンス、トークなど、毎回個性的な着眼点が披露される。

「伝達には音声だって触感だってある。これを全て使えと学生達には言っているのです。“何も喋らない”という面白いプレゼンがありました。メディアを絞って伝える、とかということの方が重要ですね」

1900年代初頭、ドイツで生まれたバウハウスの思想。目まぐるしく変化する社会や人の要求に的確に応えていくというデザイン本来の目的に、当時、世界は共感した。自由な発想力の上に立つ機能主義的、合理主義的なバウハウスの教育システムは桑澤洋子氏にも多大な影響を与えていく。

「バウハウスの大きな特徴は、絶えず繰り返される制作と実験だと思う。その精神が息づいた学校だと認められたからこそ、バウハウス初代校長、ヴァルター・グロピウスが桑澤さんに会いに日本までやって来た。だから僕も桑沢デザイン研究所を実験工房のような存在にしたいと思っているのです」

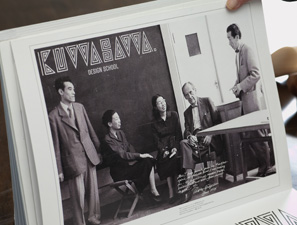

設立間もない頃、校内にあった桑沢デザイン工房では「働く婦人のための服装」が数多く提案されていた。軽くて働きやすく、かつ美しい仕事着のデザイン。桑澤洋子氏本人が言うところの「生活のための造形、人間をより高度に合理的に生かしていく生活様式」が実験と制作の末、次々と生み出されていったのだ。それまで軽視されがちだったデザインと社会の合理的な結び付き。これにいち早く気付き、行動で示した桑沢の先見性は時が経った今も評価され続ける。浅葉氏も、「社会を見つめる目」がデザイナーにとっていかに大切かを強調する。

「全てのものが社会、森羅万象の中にありますよね。これをどう切り取ってくるかが、デザインが持つ最大のテーマなのです。だから僕はいつも日記を付けていて、学生達にも毎日、課題として日記を付けさせている。社会と結びつき、そこからどう発想するかというのは、どんな一日を過ごすかによって決まる。日常を観察することはデザインの原点かもしれません。同時に、一日一図ということも学生には言っている。一日にひとつの図形を創りなさいと。日常を観察して、アイデアを生み、1つの図形を創っていく。これを365日続ければ、ものすごい数の発想と形が生まれてきますから。続けることの大切さも今の学生には訴えていきたいですね」

![デザイン情報サイト[JDN]](/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)