これに合わせ、小室哲哉さんとのオーディオビジュアルプロジェクトをはじめ、これまでに幾度となくアルスエレクトロニカに参加してきた脇田玲さんと、ライゾマティクスとしてアルスエレクトロニカの受賞経験を持ち、『Tokyo Midtown Midtown DESIGN TOUCH』、『Media Ambition Tokyo』、『六本木アートナイト』といった六本木を舞台にしたイベントにも携わっている齋藤精一さんに、未来の社会をつくっていく上で求められる表現者や学校のあり方などについて議論してもらった。

メディアアートの最先端を行く、アルスエレクトロニカで起きていること

――未来の学校祭は、東京ミッドタウンとアルスエレクトロニカが協働するイベントですが、まずはアルスエレクトロニカの印象やエピソードを聞かせてください。

脇田玲さん(以下、脇田):アルスエレクトロニカに初めて行ったのは2011年です。当時はインタラクションデザインの研究をしていて、ロボットをテーマにした展示に呼んでいただきました。無事展示が終わり、帰国しようとしたのがちょうど東日本大震災の直後で、ウィーンの空港で10時間ほど足止めをくらい、ネットを通して日本が大変な状況になっていることを知りました。テクノロジーの未来を考える展示をした直後に、アンコントローラブルな現実と向き合うことになったことは非常に示唆的でした。それ以来、批評的な態度でテクノロジーの使い方を考えるようになったという意味で大きな転機になりました。

脇田玲

2014年より慶應義塾大学環境情報学部教授。流体力学や熱力学に基づく独自ソフトウェアを開発し、科学と美術を横断する映像表現に注力。日産LEAFと一体化した映像作品「NEW SYNERGETICS – NISSAN LEAF X AKIRA WAKITA」(2017)、スーパーコンピュータを用いた海流映像「海洋大循環シミュレーション」(日本科学未来館)など、アート&サイエンスをキーワードにコラボレーションを展開。

http://akirawakita.com/

齋藤精一さん(以下、齋藤):うちの真鍋(大度)をはじめ、身近なアーティストが多く参加していたこともあり、アルスエレクトロニカのことは以前から知っていましたが、初めて現地に行ったのは2010年で、フェスティバルとしての大きなパワーを感じたことを覚えています。

その後も何度か足を運んでいるのですが、一昨年には審査員として関わることになり、色々な作品をじっくり見たのはその時が初めてでした。世界的に見ても、メディアアート界隈の人たちがこれだけ集まる機会は他にないですし、それをヨーロッパの小さな地方都市が40年近く前から街ぐるみで盛り上げているのは奇跡的なことですよね。

脇田:アルスエレクトロニカに出品することは、自分のマイルストーンになっています。アルスエレクトロニカでは、自分の仕事に再解釈を与えてくれるようなフィードバックがあり、それが次の創作につながっていくんです。日本で展示をすると、つくり方に関するテクニカルな質問が多く、これが社会にとってどんな意味を持つのかという話にまでなかなか至らないんです。

また、アルスエレクトロニカでは、地元の若者からお年寄りのカップルまで現地の人たちが作品の前で議論をするような光景も見られ、アートが広く浸透している印象を受けます。

脇田玲さんと小室哲哉さんがコラボレートした、大型アートインスタレーション作品『Scalar Fields』。2016年の『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』で発表。

齋藤:現地の人たちは「もっとくれ!」「ほかはないのか?」という欲求が強いですよね(笑)。日本人はもう少しおとなしいですが、だからといってアートへの関心が低いというわけではなく、世界的に見ても美術館などへの来場者数は多い。

では、アートに対するリテラシーの問題かというとそれもまた違う気がしていて、単純にヨーロッパの人たちの方がアートに慣れていて、楽しみ方が少し違うのだと思います。例えば、日本では、パリピの人はあまりメディアアートを見に来ませんが(笑)、向こうではその辺が混ざっている感じですよね。

齋藤精一

1975年神奈川生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNYで活動を開始。その後ArnellGroupにてクリエティブとして活動し、2003年の越後妻有トリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけに帰国。その後フリーランスのクリエイティブとして活躍後、2006年にライゾマティクスを設立。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品を多数作り続けている。

https://rhizomatiks.com/

“学校では教えてくれないこと”とは?

――未来の学校祭のコンセプトは、「アートやデザインを通じて、学校では教えてくれない未来のことを考える新しい場」ですが、おふたりは「未来の学校」と聞いて、どんなことをイメージされますか?

齋藤:現在の学校教育は、外の知識をできるだけ自分の中に入れるという考え方がベースですよね。一方で、未来の学校では、取り入れた知識をマッシュアップして、何かしらの方法で外に出すという外向きの矢印が大切になるのではないでしょうか。いまの学校では、作文や粘土などをつくることはあっても、自分の中にあるものをパブリックに発散する機会はほとんどないので、『未来の学校祭』にはそういう部分を期待したいですね。

例えば、子どもたちがこのイベントに来て、国内外の大人たちが真面目にふざけている状況に触れることで、「自分もあの人みたいになりたい」と作品をつくりはじめるきっかけになったとしたら、それはひとつの未来の学校の形と言えるのではないかと思います。

脇田:僕は大学で教える立場でもあるのですが、日本の学生は教えてくれることを待っているところがあります。一方、海外の学生というのはどんどん質問をしてくるし、それによって講義の内容を変えざるを得ないこともあるほどです。日本では学校というものが、「教えてもらう」というサービスを期待する場所になっているし、入試などに関わっていても、期待されるものに対して応えるというある種のプレイになりつつある気がするんです。

こうした状況をポジティブに壊していける可能性がアートにはあると思っていて、今回僕はこのイベントで、さまざまな活動がスコア化された未来を想定した「虚構大学 Speculative Fake College(SFC)」の入試という設定でパフォーマンスと展示をするつもりです。大学にとって入試は社会へのメッセージですので、本来はさまざまな試行錯誤をしていく必要があります。しかし、入試は同時に失敗が許されず、実験や改革がやりにくい。そこで虚構の入試を展開し、実像の可能性を拡張しようと思っています。

齋藤:アルスエレクトロニカは、都市論やまちづくりと文化の関係という点からも学べることが多いので、「未来の学校祭」に関しても、建築をはじめさまざまな領域の人が関わるとよりおもしろくなるように感じます。僕自身、六本木アートナイトやMedia Ambition Tokyoに関わる中で、ひとつのイベントがまちに広がり、多くの人が相乗りするような状況をつくりたいという思いがあります。

例えば今回のイベントでも、アンオフィシャルな展示をする人が出てきたらおもしろいと思うし、もともと六本木はそういうカオスな街ですよね。強いモチベーションを持って文化をつくっていくような人が不在のいま、これまでとは違うアプローチで文化をつくっていける人材が必要で、それはもしかしたら先端を行くアーティストなのかもしれない。今回のようなイベントが発端となり、新しい文化をつくっていくための方法論をみんなで探していくようなムーブメントが生まれるといいなと思っています。

脇田:そうした動きが2020年の東京オリンピックや、2025年の大阪万博などにつながっていくとおもしろいですよね。こうしたイベントを行政主導のトップダウンでつくるだけではもったいないですし、これを機に文化とともにある都市のあり方を考えていけるといい。

1964年の東京オリンピックにしても、1970年の大阪万博にしても、未来の日本を担っていくようなクリエイターたちが、若くして数多く登用されていましたし、建築家や作家などの盛んな交流の中で文化がつくられてきた歴史がある。次のオリンピックも万博もそういう場にならなくてはいけないし、そのためには文化交流のハブになるような場所や人の存在が非常に大切だと感じています。

ギリギリの境界線を自ら動かすのがアーティストの本質

――今回のイベントは、「ギリギリ」がテーマに掲げられていますが、境界の最前線でチャレンジすることの意義やそこから生まれる価値などについては、どのようにお考えですか?

齋藤:日本人は、領域と領域を分ける境界線を引きたがる傾向がありますが、ライゾマティクスがずっと取り組んできたのは、その境界線を少しずつ動かしていくことで、例えばそれがメディアアートとまちづくりということだったりします。

境界ギリギリにいると、そこから落ちてしまうこともあり得るわけですが、セーフエリアにいるだけでは境界線を押していることも押されていることもわからない。つまり、表現やテクノロジーなど、さまざまな手段で境界を自ら押せる状況というのが「ギリギリ」なのだと思います。やはり表現者の人たちには、こうしたギリギリの状況に生きがいを感じ、挑戦を続けてほしいですよね。

脇田:ネット上で、これはアートなのかという議論が起こることがよくありますが、そもそもアーティストというのは、アートの境界を広げるということを昔からしてきたはずですよね。例えば、映画などにしても、当初は芸術として認められていなかったわけですが、いまやカンヌ映画祭やアカデミー賞などは国際的に最も権威ある芸術賞だと言えます。ここからは、新しい表現が境界線を動かし、やがて権威化していくという、繰り返されてきた芸術の歴史が見て取れるわけですが、この背景にはギリギリの境界で挑戦をしてきたアーティストたちの存在が常にあったことは間違いない。つまり、ギリギリというのはなにも新しいことではなく、アーティストにとっては本質であり、「未来の学校祭」もそれを見つめ直す機会になるといいですね。

構成・文:原田優輝 撮影:中川良輔 編集:瀬尾陽(JDN)

▼脇田玲さんが出演

『未来の学校祭 ギリギリパフォーマンス「虚構大学2019年入学試験」by 六本木未来会議』

日時:<入試パフォーマンス>2月23日(土)16:00~18:00/<展示>2月21日(木)~2月24日(日)12:00~19:00

場所:東京ミッドタウン プラザB1

入場料:無料

ITの高度化により、個人が識別され、さまざまな活動がスコア化される未来がやって来ようとしています。ワクワクしますね。虚構大学Speculative Fake College(SFC)は、そんなスコア化された未来を生き抜くための知恵やノウハウを身につけた人材を輩出するために開校されました。みなさん、ぜひ本校の入試を受けて、光り輝く未来を手に入れよう!ナンチャッテ。

http://www.tokyo-midtown.com/jp/event/school_future/performance.html

▼齋藤精一さんが登壇

『未来の学校祭 アルスエレクトロニカ・フェスティバルディレクターが語る アルスエレクトロニカのギリギリ』

日時:2月23日(土)13:00~15:00(開場12:45)

場所:東京ミッドタウン ミッドタウン・カンファレンス ROOM 9(ミッドタウン・タワー 4F)

入場料:無料

約40年前から、その時々のアート・テクノロジー・社会の最前線にあるギリギリの表現やチャレンジを取り上げ、紹介し、ディスカッションを行ってきたアルスエレクトロニカにおけるギリギリの取り組みを語ります。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/school_future/talk.html

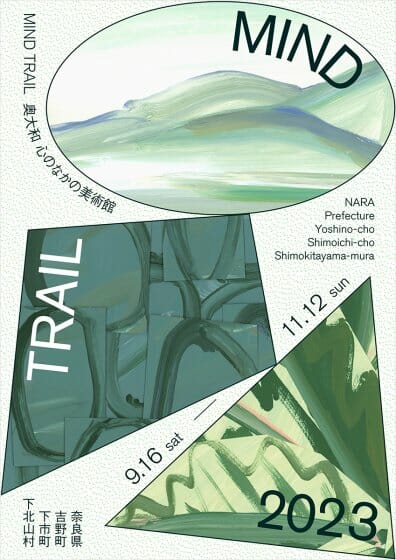

2018年にリンツで開催された『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』参加作品を中心に、エキシビション、パフォーマンス、ワークショップ、トークの4つのプログラムを用意。東京ミッドタウンの館内各所を3つのカテゴリ(「ギリギリ・ルーム」「ギリギリ・スクエア」「ギリギリ・ラボラトリー」)に分けて作品展示を行う。ジェイコブ・トンスキーによる『Balance From Within』や、Cod.Actによる『πTon』など、日本初公開となる作品にも注目が集まる。そのほか、ワークショップやトークイベント、パフォーマンスなどを開催。また、東京ミッドタウンの各ショップで販売するギリギリなポイントのある商品を紹介する「ギリギリ・プロダクト」も展示される。

開催期間:2019年02月21日(木)~2019年02月24日(日)

時間:11:00~21:00

入場料:無料

会場:東京ミッドタウン各所(東京都港区赤坂9-7-1)

http://www.tokyo-midtown.com/jp/event/school_future/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)