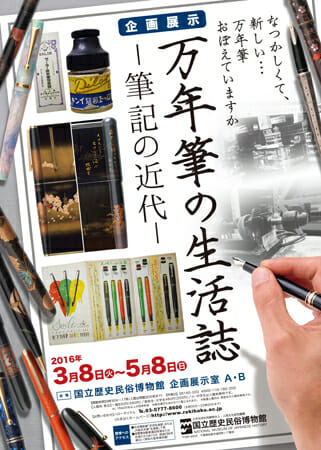

万年筆の生活誌―筆記の近代―

万年筆は明治時代に日本に輸入されはじめてから、それまでの毛筆に代わって、公的な筆記具として広く用いられてきた。いわば近代日本の筆記を支えた道具ということができる。この展示では、その歴史や製作に必要な技術、装飾、さらにはふだんの暮らしのなかでの位置づけなどについて、さまざまな角度から光をあててみる。

第1部では、明治になって輸入された万年筆が人びとをとらえ、やがて国産化されていった様子について、その技術に目配りしながら見ていく。

第2部では、近代の暮らしのなかで万年筆がはたした役割や位置について、販売の様相、使用された諸場面、特に個人の表象として万年筆が用いられてきたことなどについて取りあげる。とりわけ、進学や就職にあたって万年筆を贈答すること、持ち歩いて、日常的に用いることが、一種の通過儀礼の意味合いを帯びていたことを確認し、万年筆にこめられた人びとの思いを掘り起こすようにする。

全体を通じて、文字を書く道具としての万年筆が、近代の庶民生活のなかで担ってきた多様な意味を考え、万年筆をめぐる文化を歴史のなかで改めて考えてみたい。

【関連イベント】

●ギャラリートーク

※詳細は公式ホームページをご覧ください

●歴博フォーラム 第101回「万年筆が拓いた時代:万年筆の生活誌にむけて」

日時:4月16日(土) 10:00~12:30(予定)

会場:プリミエール酒々井

講師:小池淳一(国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系教授)、重信幸彦(国立歴史民俗博物館客員教授)、佐藤健二(東京大学大学院人文社会系研究科教授) 他

定員:280名(先着順)

※聴講無料、要申込み

●歴博講演会 第388回「万年筆の魅力」

日時:4月9日(土) (1)10:30~11:30(2)13:00~14:00(予定)

※(1)と(2)は同じ内容です

会場:国立歴史民俗博物館 ガイダンスルーム

講師:小池淳一(国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系教授)

定員:各回90名(先着順)

※聴講無料、申込不要

| 開催期間 |

2016/03/08(火)~2016/05/08(日) ※イベント会期は終了しました

|

|---|---|

| 時間 | 9:30~17:00(入館は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし、休日の場合は翌日が休館日)※3/28、5/2は開館 |

| 入場料 | 一般830円/高校生・大学生450円/小・中学生無料 |

| 会場 |

|

| お問い合わせ | 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 会場URL | http://www.rekihaku.ac.jp |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)