キネティック・アートについて

キネティック・アート(kinetic art)とは「動く芸術」という意味で、1950年代後半から60年代にかけて、ヨーロッパを中心に多数制作された。伝統的な彫刻や絵画は、運動の一瞬を造形化することで「動き」の感覚を表すが、キネティック・アートは作品そのものに「動き」を取り入れているのが特徴だ。機械じかけで動いたり発光する作品のほか、実際には動かなくても、目の錯覚を利用したり、見る人の視点の移動に応じて動いて見える作品も含まれる。

その理念は、20世紀初めにイタリアで生まれた未来派などの流れを汲んでおり、動く作品の代表としてアレキサンダー・カルダーが展開した「モビール」がよく知られている。大戦後、発達する科学技術を芸術に取り込む気運の高まりの中で、ブルーノ・ムナーリ、エンツォ・マリなど先駆的なイタリアの作家たちが盛んに取り組んだ新しいアートの潮流だ。キネティック・アートは20世紀の新しい美術分野としてデジタル技術と融合し、現代のメディア・アートへつながっていく。

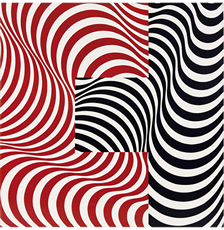

視覚を刺激する

幾何学的な形態や色彩の組み合わせによる「目の錯覚」(錯視)をねらった作品で、「オプ・アート」(Op art 視覚的美術)とも呼ばれる。一種のめまいや動きをおこさせたり、極端な奥行きを感じさせたりする。

左)フランコ・グリニャーニ《波の接合 33》1965年

右)ダダマイーノ《ダイナミックな視覚のオブジェ》1962年

不思議な光・動き

絵画のように静止した画面の中に動きや光の印象を表現するのではなく、風力や磁力、電力などを利用して、実際に動いたり光ったりする作品。

- 左から)

- ジョヴァンニ・アンチェスキ《水平流体の走行》1962年

- ジョヴァンニ・アンチェスキ 《円筒の仮想構造》 1963年

- グルッポMID《運動の発生装置》1966‐2011年

- ガブリエレ・デ・ヴェッキ《軸測投影法の歪み-1》1964年

- グラツィア・ヴァリスコ《可変的な発光の図面 ロトヴォド+Q44》

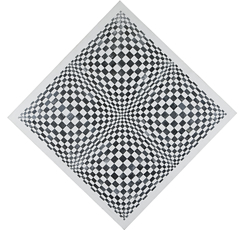

干渉しあう線・形

透明なアクリル樹脂やガラス、光を反射させる金属などを用い、線や形が干渉しあうような造形によって「モアレ」(幾何学的に規則正しい線や形を重ね合わせたときに生じる縞模様)の効果など視覚的な体験をもたらす作品。

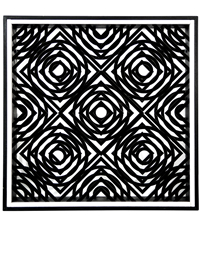

エンニオ・キッジョ《線の干渉 0(正方形+円)》1966年

知覚を刺激する

ものごとを正確に見ようとする一方、欠落した部分を補って完全なものとして認識しようとるす知覚の性質を利用し、立体的な表現でありながら、平面的にも立体的にも見えるような作品。

ユーゴ・デマルコ《変化するプリズムと反射光》1964年

「不思議な動き キネティック・アート展~動く・光る・目の錯覚~」

1960年代にイタリアを中心に展開したキネティック・アートを日本で初めて総合的に紹介する展覧会が開催される。

| 開催概要 | 会期 | 2014年7月8日(火)~8月24日(日) 月曜休館(ただし7月21日は開館) |

|---|---|---|

| 会場 | 損保ジャパン東郷青児美術館 〒160-8338新宿区西新宿1-26-1損保ジャパン本社ビル42階 |

|

| 時間 | 午前10時-午後6時(入館は午後5時30分まで) | |

| 観覧料 | 一般:1000円/大・高校生:600円/シルバー(65歳以上):800円 中学生以下・障害者 無料 |

|

| URL | http://www.sompo-japan.co.jp/museum/exevit/index_kinetic.html |

![デザイン情報サイト[JDN]](/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)