桑沢デザイン研究所・浅葉克己所長が考える

新時代のデザイン教育

2014/04/02 UPDATE

Vol.3集中し、継続し、変化することが大切

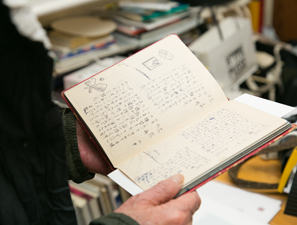

桑沢デザイン研究所の学生には、集中し、継続することの大切さを伝えていきたいと語る浅葉氏。こう考える根本には、自身が書へ没頭したことによって得た気づきが大きく影響している。

「僕は19歳の時に文字の大家に出会って、そこから文字に魅せられ、研究を深めていった。研究の基本は毎日、じっと同じものを見つめるという行為です。毎日、毎日、同じ文字を集中して見続けてね。そうすると、自分が変化していき、文字も変化して見えてきたんです」

集中を続けると世界はどのように見えてくるのか。山月記を書いた中島敦の小説の中で「名人伝」という名作がある。浅葉氏は、創作における「集中」「継続」の意義についてこう語った。

「名人伝の中に弓の名人の話が出てくる。名人になりたい弟子が言いつけられたのは、しらみをじっと見続けろということ。最初はただのしらみにしか見えないんだけど、3ヶ月するとしらみが蚕に見え、また3年見続けると今度はしらみが馬に見え、どんどん対象物が大きく見えてくるという内容なんです。これは創作においても同様だと僕は思う。1つのものを深く、長く見続けていくと、今まで見えなかった対象物の本質が浮かび上がってくることもある。デザインにおいても、1つの対象をじっと見続けることが発想の入り口であるべきで、桑沢ではそんな物の見方を教えていきたい。集中を続けていけば、自分の得意とする武器を探り当てられることもある。そこから未来のデザインの鉱脈を探し出してほしいと思っているんです」

集中するために必要なことはと問うと、こんな答えが返ってきた。

「今は情報の波に飲みこまれてしまうような時代。だから創作するには自分で環境を整えなくてはならない。例えば浅葉ゼミでは3日間、山にこもって一日中、書道に没頭する合宿があるんですが、三度の食事以外、毎日朝の4時、5時までひたすら書き続けるんです。修行のようですが、これで見えてくることも多いし、一人で悶々と創作するということも理解できる。つまり、創作には孤独な状況を敢えて作らないといけない。情報や雑音に押しつぶされないよう、孤独な時間を作ってものづくりをしなさいということですね」

創作において大切なのは、集中と継続。そして、物事をゼロから見直すという柔軟なスタンス。浅葉氏はさらにもう一つ、変化を恐れてはいけないと語る。

「進化論を唱えたダーウィンの言葉が、僕には桑沢が進むべき方向性と重なるんです。どんな賢い者でも生き残れない。どんなに強い者でも生き残れない。変化する者だけが生き残る。こういう主旨のことをダーウィンは述べているんですが、僕はこれを桑沢の言葉にしたいと思っている。変化しなければ天才にはなれないし、たとえ天才であろうと変化しなければ残っていけない。どう変化すべきかは自分で探さないと分からないものですが、変化することの大切さをあらゆる授業を通して教えていきたいですね」

[ 浅葉克己 ASABA Katsumi/アートディレクター ]

桑沢デザイン研究所所長。ライトパブリシティを経て、1975年浅葉克己デザイン室を設立。以後アートディレクターとして、日本の広告史に残る数多くの名作ポスター、コマーシャル等を制作する。日宣美特選、東京TDC賞、毎日デザイン賞、日本宣伝賞・山名賞、日本アカデミー賞最優秀美術賞、紫綬褒章、東京ADC グランプリなど受賞歴多数。東京TDC 理事長、東京ADC 委員、JAGDA 会長、AGI(国際グラフィック連盟)会員。デザインアソシエーション会長。日本卓球協会評議員、卓球六段。

![デザイン情報サイト[JDN]](/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)