桑沢デザイン研究所・浅葉克己所長が考える

新時代のデザイン教育

2014/04/02 UPDATE

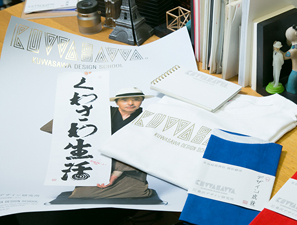

Vol.2国際的な交流がデザイナーの質を高める

浅葉氏が手がけた新しいロゴは、イメージの共有にも重要な役割を果たす。現在、桑沢デザイン研究所では各種ツールの制作を進めており、新ロゴを配したスケッチブックやスタッフ用Tシャツ、手ぬぐいなどのノベルティグッズは、学校説明会などで、認知度向上・ブランド力アップのために活用されている。いずれも、桑沢にふさわしい品質を備えた完成度の高いノベルティだ。中でも浅葉氏の思い入れが強いのが、桑澤家の家紋が入った手ぬぐいだ。

「桑沢デザイン研究所の隣にある北谷稲荷神社のご協力を得て、『デザイン成就』の想いを込めて企画しました。故・桑澤洋子先生の親族からご提供いただき桑澤家の家紋を入れた、実に桑沢らしいツールです。桑沢の卒業生には新しい時代のジャパニーズデザインを創造してほしい。そんな想いがこの手ぬぐいにはこめられています」

これからの時代、日本のデザイナーが意識すべきは世界のマーケット。桑沢デザイン研究所で学ぶ学生には、日本の外の世界を見る意識を持たせたいと、浅葉氏は語る。

「大量の情報をネットなどから吸収して自分の技術を進化させる方法を、現代の学生達は心得ている。でも、外の世界を見て自分の肌で感じたものを吸収していくという行動は足りない気がするんです。僕自身、地球文字探検家として世界の僻地を訪ね歩いたからこそ、知ることができた文化やそこから得たヒントがたくさんある。だから学生達にもどんどん外へ出ていってほしいし、こうした行動を即すカリキュラムを実践していきたい」

かつて、桑沢デザイン研究所にはバウハウスの初代校長・ヴァルター・グロピウスが来所し、これを契機に士気が高まり、更なる成長の糧としてきたという歴史がある。同様に今こそ海外からの講師招聘にも力を入れ、学生達に新しい気づきを得てほしいと浅葉氏は語る。その言葉通り、今年1月にはバウハウス財団から有識者を招き、バウハウス教育の中でも特に重要視された「舞台」と「建築」についての講義が行われた。ダンスで身体を動かしながらモノや空間を理解していくという話に、学生達は多くの新しい知見を得たことだろう。こうした取り組みも、浅葉氏が打ち出す「国際化」の一端を如実に表している。

「日本では考えつかないようなデザインのヒントが世界中にひしめいている。僕は世界のどこへ行っても驚くことばかりだし、外国人と交流していると新しい発想が生まれることが多い。自分の中にある日本のトラディショナルな要素と、それとは全く異なる海外の文化が自然に融和されて、1つの創造へとつながっていくのかもしれない。例えば、インド人のデザイナーと話した時、彼らには白と黒のデザインはないということを知った。インドではカラフルなファッション、ビジュアルだけがもてはやされ、白と黒でデザインを構築する考えはないというんです。日本人とは全く異なる文化ですよね。世界を旅して、人と交流しているとこうした発見がいくつもある。だから、桑沢では他のどの学校よりも国際的な交流が継続するような土壌を作っていきたい。国際化がなければ新しいデザインは生まれないとも思っています」

![デザイン情報サイト[JDN]](/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)