|

|

|

|

|

|

|

デザイン棟のエントランス吹き抜け部分。1階は環境デザインの展示、2階はグラフィックデザインの展示です。

←この後、ちょっとしたアクシデントが…。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図書館のソファー

食堂、図書館、映画館、オープンスペース、ストリートなどにある大勢の人々に使われる家具は、人に使用されることによって、その人のプライベートな私用空間、つまり「テリトリー」となる。そのような、テリトリーをつくる家具としての図書館のソファー。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

常に新しく、より良い商空間展開を図る複合商業施設。この施設のブティックにおける空間構成のマテリアルとして、今あるべき、新しいかたちを考える。

縦横ファスナーによりジョイントが手軽。あらゆる機能を果たし独自の空間を演出。建築にやさしく低コストな商空間作りを実現。ユニット構成やカラーチェンジで豊富なバリエーション。

写真1番手前がフレーム、奥がディスプレイの例。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スキンシップを、腰掛けることによって自然に促すようなファニチャーの提案。

座ることによりステンレスパイプがしなり、座面が斜めに傾き、自然に寄り添うかたちになります。ファニチャーにおける背もたれ、ひじ掛けに類するものは、お互いの身体がその役割を果たします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

デザイン棟4階の環境デザイン学科の展示室。

白い箱で構成されたこの部屋に踏み込むと、まるで迷路に迷い込んだかのよう。といっても、順路はジグザグに進む1本道なので迷うことはありません。同じ位置にあけられた開口部には、それぞれの作品模型、前からも後ろからも見ることが出来ます。左写真は展示室の後方からのもの。もちろん、前方にはプレゼンボードや図面が展示されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

製作者の地元である福島県いわき市に、音楽と美術といった、アートに関係性のあるアートスペースを企画。

将来自分の故郷から活躍するアーティスト、作家、ピアニスト、彫刻家などが生まれて、みんなが自由に芸術に触れられる、そんな町になることを期待して。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

都市と建築の新しい関係性の提案。

模型を見ると、建築物の外側に薄い透明のスキン(ガラス)がある。この間の空間が調整空間。南側の日光によって暖められた空気がこの空間を上昇し、北側の空気に冷やされて下降する。この一連の動作で空気が循環し、気候を安定させる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

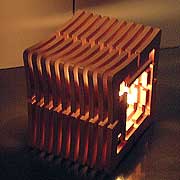

スツールの利点は、背もたれやひじ掛けがないため、どの方向からも座ることができ、様々な用途に適応するところである。たとえ使わないことが多くても、置いてあると便利なものである。

そのスツールに照明をつけることによって、使われていないときにも別の機能を果たし、空間にまた違った印象を与える。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

羽を通してみることで光が拡散して明るく見えるこの照明は、「無機的なものからでる柔らかい光」というテーマで制作された作品。

風によって羽が揺れ、棒が揺れ、光が変化する。会場ではもちろん風が吹かないので、自分が動いて様々な角度から見てみるが、それだけでも光の変化が面白い。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人体にいちばん近いスケールにより構成された、この身体空間で展開される映像により、様々な感覚を覚え、空間を考え、空間を堪能し、空間を遊ぶ。

モデルになっているのは妙喜庵茶室待庵。2方向からプロジェクターで映像を投影しています。外側から見てもきれいですが、内側に入るとまた違った印象。映像の変化によって、外部空間と内部空間の認識が切り替わる不思議な感覚を、写真では伝えられないのが残念。

|

|

|

|

|

|

|

|

|